Le procès Eichmann

Adolf Eichmann est l’un des acteurs les plus importants de la « Solution finale » et de sa mise en œuvre. Chargé de l’organisation et du bon fonctionnement de la déportation de masse des Juifs depuis les ghettos et centres de mise à mort de l’Est occupé par l’Allemagne, il joue un rôle majeur dans la planification de la Shoah. En 1961, son procès à Jérusalem, en Israël, suscite un intérêt international et une prise de conscience des crimes de cette période.

Points de repère

-

1

Adolf Eichmann est l’un des acteurs pivots dans la mise en œuvre de la « Solution finale ».

-

2

Pour de nombreux historiens, son procès marque le moment où les termes Shoah et Holocauste s'inscrivent dans la conscience collective.

-

3

Contrairement aux procès du Tribunal militaire international et à ceux qui ont suivi, le procès Eichmann met les rescapés au premier plan plutôt que de se fier largement à une documentation écrite.

Qui était Adolf Eichmann ?

Adolf Eichmann était un responsable nazi allemand de haut rang et un criminel de guerre. Au cours de la Shoah, il joua un rôle central dans la mise en œuvre de la « Solution finale ».

Eichmann organisa la déportation de plus d’un million et demi de Juifs dans toute l’Europe, depuis les ghettos, centres de mise à mort et sites d’extermination de la Pologne occupée par l’Allemagne jusqu’à certaines parties de l’Union soviétique occupée. Il était épaulé par un petit groupe de fonctionnaires nazis connus sous le nom de « Eichmann-Männer » (les hommes d’Eichmann). En janvier 1942, après la Conférence de Wannsee, il fit part de ses plans pour la « Solution finale » à son réseau, qui l’aida dans le processus de déportation.

En Hongrie, Eichmann participa directement au processus de déportation sur le terrain. Entre la fin avril et le début juillet 1944, ce furent environ 440 000 Juifs hongrois que ses aides et lui déportèrent, pour la plupart à Auschwitz.

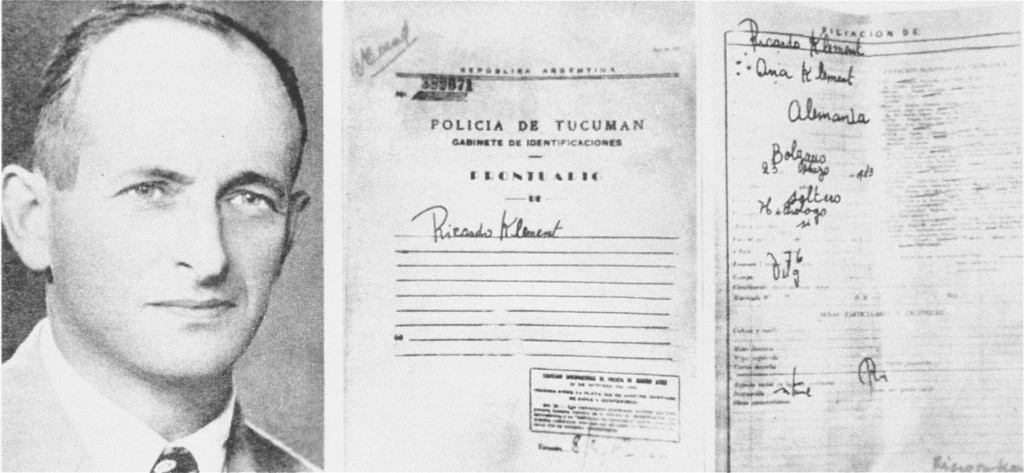

La fuite en Argentine

Après la Seconde Guerre mondiale, Eichmann fut arrêté par les autorités américaines et détenu dans des camps pour membres de la SS. Il parvint cependant à écarter les soupçons grâce à de faux papiers.

Quand il apprit que sa véritable identité avait été découverte, Eichmann stoppa la tâche à laquelle il avait été affecté et s’enfuit. Il réussit à quitter l’Europe pour l’Argentine, où il prit le nom de Ricardo Klement. De nouveau avec sa famille qui avait pu le rejoindre, il vécut dans la tranquillité et travailla dans une usine Mercedez-Benz à Buenos Aires.

Pris par les Israéliens

Grâce à une information révélée par le juge allemand Fritz Bauer, les responsables israéliens apprirent où se trouvait Eichmann et organisèrent sa capture. Le Premier ministre israélien David Ben-Gourion, sachant que l’Argentine avait tendance à refuser les demandes d’extradition, prit la décision de l’appréhender dans le secret. Le 20 mai 1960, des agents du service de renseignement étranger (le Mossad) arrêtèrent Eichmann devant chez lui, au 14 rue Garibaldi, et l’emmenèrent en Israël. Cette affaire du Mossad créa un incident international, l’Argentine criant à la violation de ses droits de souveraineté auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, avant l’apaisement du conflit.

Le procès

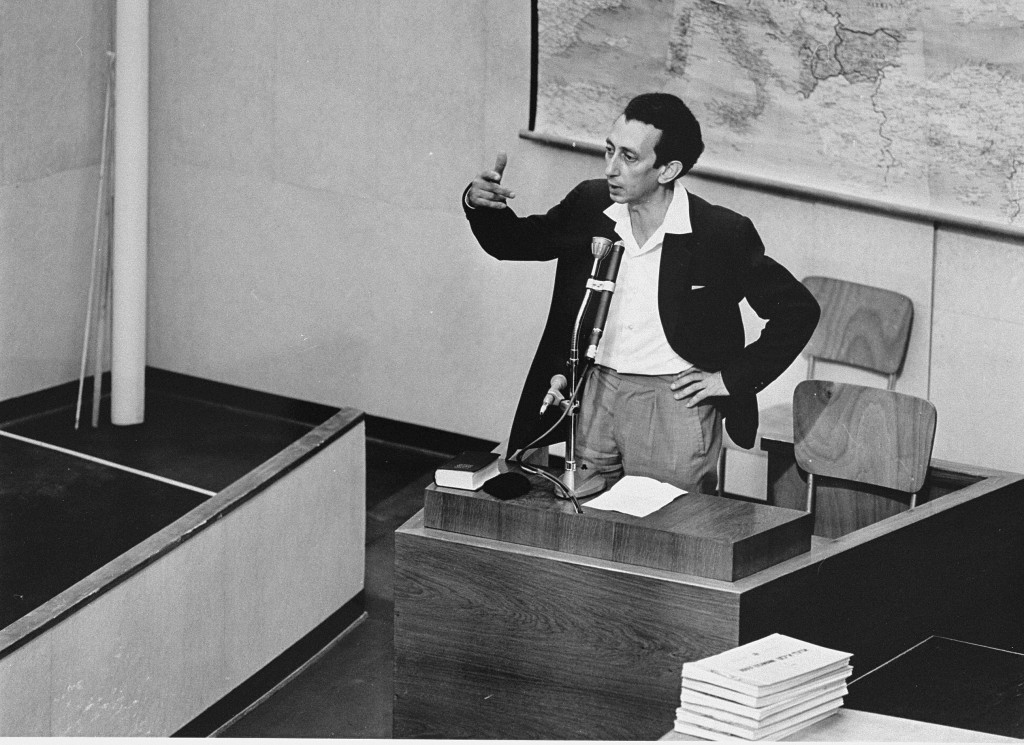

Le procès Eichmann se tint devant un tribunal spécial du District juridique de Jérusalem. Il démarra le 11 avril 1961.

L’accusation

Les bases juridiques de la mise en examen reposaient sur la loi de 1950 sur les peines contre les Nazis et leurs collaborateurs, qui permettait aux tribunaux israéliens de punir les Nazis ayant perpétré des crimes contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le procureur général israélien Gideon Hausner prononça quinze chefs d’accusation contre Adolf Eichmann, dont le crime contre le peuple juif et le crime contre l’humanité.

Eichmann fut aussi accusé d'appartenance aux Sections d'assaut (SA), aux Services de sécurité (SD) et à la Gestapo, toutes qualifiées d’organisations criminelles lors du procès de Nuremberg en 1946. En effet, en tant que chef de la section des affaires juives au RSHA, Eichmann, avec à ses côtés et le responsable de la Gestapo Heinrich Müller, avaient élaboré un plan d’expulsion des Juifs de la grande Allemagne vers la Pologne occupée. Ce projet avait servi de modèle aux déportations.

La défense

Ce fut depuis une cabine vitrée qui le protégeait d’éventuelles tentatives d’assassinat qu’Eichmann témoigna. Il affirma n’avoir dicté aucune politique, mais plutôt obéi aux ordres, n’étant qu’un rouage dans la machine destructrice. Le dernier jour, il admit sa culpabilité dans l’organisation des convois de millions de Juifs vers la mort, mais déclara ne pas se sentir coupable des conséquences.

Le verdict et la sentence

Eichmann opta pour la défense qu’adoptaient souvent les perpétrateurs nazis : il ne faisait que suivre les ordres. Cependant, les juges conclurent qu’il avait joué un rôle clé dans le génocide des Juifs d’Europe.

Les 11 et 12 décembre 1961, Eichmann fut reconnu coupable de crime contre le peuple juif, de crime contre l’humanité, de crime de guerre, et d’appartenance à une organisation criminelle. Il fut condamné à mort le 15 décembre.

Le 1er juin 1962, il fut exécuté par pendaison. Son corps fut incinéré et ses cendres dispersées en mer, au-delà des eaux territoriales israéliennes. Ce fut la seule fois dans l'histoire qu'Israël promulguait la peine capitale.

L’héritage du procès

Le procès Eichmann suscita un intérêt international pour les événements de la Shoah. Pour la première fois, les audiences étaient largement diffusées à la télévision, dévoilant les atrocités nazies au public dans le monde entier. D’ailleurs, pour de nombreux historiens, ce moment est un marqueur : c’est là que le terme « Shoah », ou « Holocauste », et les événements qu’on y associe s’inscrivirent dans la conscience collective.

Contrairement au Tribunal militaire international de Nuremberg et aux autres procès qui ont suivi, le procès Eichmann plaça les survivants au-devant de la scène, plutôt que de recourir essentiellement à une documentation écrite. En effet, les témoignages, surtout ceux de combattants de ghettos comme Zivia Lubetkin, suscitèrent un vif intérêt pour la résistance juive et l’événement ouvrit les esprits. De nombreux rescapés de la Shoah, jusque-là murés dans leur silence, se sentirent capables de partager leurs histoires, tandis que le pays affrontait ce chapitre traumatisant de la vie d’une grande partie de ses citoyens.