![A transport of Jewish prisoners marches through the snow from the Bauschovitz train station to Theresienstadt. [LCID: 69720]](https://encyclopedia.ushmm.org/images/large/781755a6-1ba5-4d8e-8b2b-9f25bdf3687f.jpg)

Parcourez une liste alphabétique de photographies. Ces images historiques montrent des gens, des endroits et des événements d'avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.

<< Précédent | Affichage des résultats 1-50 sur 82 pour "Photographie" | Suivant >>

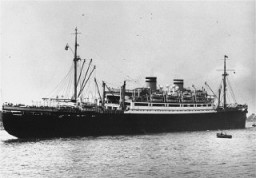

Le Saint Louis, transportant des réfugiés juifs de l’Allemagne nazie, arrive au port d’Anvers suite au refus de Cuba et des États-Unis de les laisser débarquer. Belgique, 17 juin 1939.

Le Saint Louis, avec à son bord plus de 900 réfugiés juifs, attend dans le port de Hambourg. Le gouvernement cubain a refusé l’entrée aux passagers. Hambourg, Allemagne, 1939.

Salle de garde d’un hôpital à Kielce après le pogrom d’après-guerre. Kielce, Pologne, 6 juillet 1946.

Salle à manger au camp de personnes déplacées de Landsberg. Allemagne, 6 décembre 1945.

Sauf-conduit (Schutzpassepasseport de protection) suédois émis pour Joseph Katona, le grand Rabbin de Budapest. Budapest, Hongrie, 15 septembre 1944.

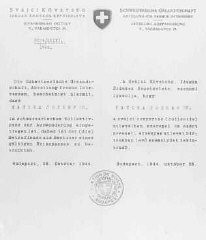

Sauf-conduit (Schutzpassepasseport de protection) émis par le consulat suisse à Budapest, pour le grand Rabbin Joseph Katona. Budapest, Hongrie, 23 octobre 1944.

“Sauf-conduit (Schutzpassepasseports de protection)” suédois émis pour Lili Katz, une Juive hongroise. Le document était paraphé par Raoul Wallenberg (en bas à gauche). Budapest, Hongrie, 25 août 1944.

Schéma représentant les lois de Nuremberg. Les silhouettes représentent les Allemands, les juifs et les « Mischlinge ». Allemagne, 1935.

Sculpture murale à la mémoire du médecin juif polonais Janusz Korczak située à l’extérieur d’un hôpital universitaire qui porte son nom à Olsztyn, en Pologne.

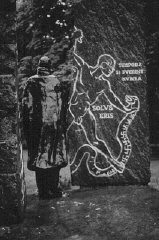

Sculpture commémorative en l'honneur du diplomate suédois Raoul Wallenberg, qui aida à sauver des Juifs des griffes des nazis. Budapest, Hongrie, 1990.

Immeubles le long de la Meuse détruits pendant la bataille de Verdun, décembre 1916. Ce combat est l'un des plus longs et des plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. © IWM (Q 67594)

Des Juifs portent leurs biens empaquetés et sont emmenés de force vers un point de rassemblement avant leur déportation depuis le ghetto de Kovno, probablement vers l'Estonie. Kovno (Kaunas), Lituanie, octobre 1943.Cette photographie a été prise par George Kadish.

Des brancardiers emmènent un soldat blessé à la bataille de la Somme, pendant la Première Guerre mondiale. France, septembre 1916. IWM (Q 1332)

Scène de rue dans le ghetto de Varsovie. L’enseigne à gauche annonce : “Soupe dans la cour, premier étage, appartement 47.” Varsovie, Pologne, 1940-1941.

Scène de rue dans le quartier juif de Paris avant la guerre. Paris, France, 1933-1939.

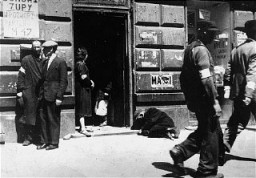

Scène de rue à la suite de l’occupation allemande de la ville de Lvov. Lvov, Pologne, juin 1941.

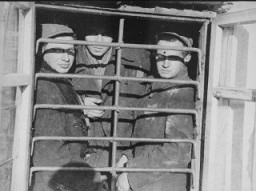

Scène photographiée par George Kadish : détenus juifs derrière une fenêtre à barreaux dans la prison du ghetto de Kovno. Le Conseil juif (Judenrat) gérait sa propre prison dans le ghetto. Kovno (aujourd'hui Kaunas)), Lituanie, 1943.

Sections des fusées V-2, les armes appelées “Armes de la vengeance”, sont évacuées par train du camp de Dora-Mittelbau après la libération. Près de Nordhausen, Allemagne, juin 1945.

Semmy Woortman-Glasoog avec Lientje, un bébé juif de 9 mois qu’elle cachait. Woortman-Glasoog était active dans un réseau qui trouvait des familles adoptives, des caches, et de faux papiers pour des enfants juifs. Elle fut plus tard déclarée “Juste parmi les Nations.” Amsterdam, Pays-Bas, entre 1942 et 1944.

Serbes internés dans le camp de concentration de Jasenovac en Croatie. Jasenovac, Yougoslavie, entre 1941 et 1945.

Shimshon et Tova Draenger, membres de la résistance des ghettos de Cracovie et de Varsovie et partisans dans la forêt de Wisnicz. Cracovie, Pologne, date incertaine.

Shmerke Kaczerginski, un partisan juif dans la région de Vilno (aujourd’hui Vilnius). 1944-1945.

Shoshane Varmel Levy et son fils, Jules, portant l’étoile jaune obligatoire, dans une rue d’Anvers. Belgique, juin 1942.

Simon Wiesenthal, rescapé de la Shoah et chercheur enquêtant sur les crimes de guerre nazis, visite une synagogue en Europe centrale pour y trouver des réfugiés. Lieu incertain, 1946.

Simone Schloss, Juive, membre de la résistance française, placée sous bonne garde après qu’un Tribunal militaire allemand à Paris l’a condamnée à mort. Elle fut exécutée le 2 juillet 1942. Paris, France, 14 avril 1942.

Site où les membres de l’Einsatzgruppe A (unité mobile d'extermination A) et des collaborateurs estoniens participèrent à l’exécution de masse de Juifs en septembre 1941. Kalevi-Liiva, Estonie, après septembre 1944.

Site où les membres de l’Einsatzgruppe A (unité mobile d'extermination A) et leurs collaborateurs estoniens participèrent à un massacre de Juifs en septembre 1941. Kalevi-Liiva, Estonie, après septembre 1944.

Site où les SS abattirent et brûlèrent les 45 derniers détenus sur les 48 restant à Chelmno. Les trois autres détenus avaient pris la fuite. Chelmno, Pologne, 1945.

Située sur la Ulica Stara (la Vieille Rue), à l’extérieur du ghetto de Vilno, le bâtiment fut utilisé en tant que cachette par la résistance du ghetto. Vilno (aujourd’hui Vilnius), après juillet 1944.

Six jeunes filles juives cachées des nazis au couvent dominicain de Lubbeek près de Hasselt. Belgique, entre octobre 1942 et octobre 1944.

Solahütte, un lieu de villégiature pour les SS.

Un soldat allemand surveille des prisonniers de guerre soviétiques au camp d’Ouman, en Ukraine. Union soviétique, 14 août 1941.

Soldat américain marchant à côté d’un charnier au camp de concentration de Mauthausen, après la libération du camp. Mauthausen, Autriche, du 10 au 15 mai 1945.

Soldat américain regardant le four crématoire de Mauthausen lors de la libération du camp. Autriche, mai 1945.

Soldat britannique évacuant des réfugiés de l’"Exodus 1947", blessés en résistant aux Anglais. Haïfa, Palestine, 20 juillet 1947.

Soldat de la Brigade juive avec deux membres du “Kibboutz Buchenwald,” un groupe de survivants du camp de concentration de Buchenwald se préparant au travail agricole en Palestine. Anvers, Belgique, 1946.

Soldats allemands découvrant un soldat de la résistance juive dans la cave d’un immeuble, le dernier jour soulèvement du ghetto de Varsovie. Varsovie, Pologne, 16 mai 1943.

Soldats allemands en Union soviétique au cours d’une offensive soviétique sur le front oriental en décembre 1943. Les troupes allemandes envahirent le territoire soviétique en juin 1941 mais essuyèrent des contre-offensives à la suite de la bataille de Stalingrad (aujourd’hui Volgograd). 16 décembre 1943.

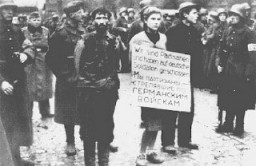

Soldats allemands exhibant trois jeunes gens dans les rues de Minsk avant leur exécution. L'affiche dit : "Nous sommes des partisans qui avons tiré sur des soldats allemands." Minsk, Union soviétique, le 26 octobre 1941.

Soldats allemands paradant sur la place Pilsudski. Varsovie, Pologne, 4 octobre 1939.

Des soldats américains ramènent les survivants d’une embarcation coulée sur les plages de Normandie le jour du débarquement, ou Jour J. Normandie, France, 6 juin 1944.

En avril 1947, la marine britannique intercepte le Theodor Herzl qui faisait route de l’Europe vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Des centaines de rescapés de la Shoah, dont des enfants, sont à bord et en quête d’un foyer. Cette photographie montre des soldats britanniques transférant certains des jeunes juifs réfugiés vers un navire chargé de les déporter vers des camps de détention situés à Chypre. Port de Haïfa, Palestine mandataire, avril 1947.

Soldats du régiment de Palestine (les “Buffs”) de l’armée britannique, composé de volontaires de Palestine, lors d’exercices de DCA. Ce régiment fut le précurseur de la Brigade juive. Palestine, 14 octobre 1944.

Soldats d’unités non identifiées de l’Einsatzgruppe C (unité mobile d'extermination) fouillant les biens de Juifs massacrés à Babi Yar, un ravin près de Kiev. Union soviétique, du 29 septembre au 1er octobre 1941.

Soldats et gendarmes hongrois participant à un massacre de Juifs serbes et de Serbes. Novi Sad, Yougoslavie, 23 janvier 1942.

Soldats et véhicules de la Brigade juive, ayant participé à l’offensive finale des Alliés en Italie. Italie, 24 mars 1945.

Soldats français gardant des prisonniers allemands à l’extérieur du Louvre. Paris, France, août 1944.

Des troupes d’assaut arrivent sur la plage d’Omaha le Jour J, à bord d’une péniche de débarquement. Normandie, France, 6 juin 1944.

Sous la surveillance de la Première armée américaine, des civils allemands de Nordhausen transportent des victimes du camp de concentration de Dora-Mittelbau dans les fosses communes. Allemagne, 14 avril 1945.

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.