La Kripo nazie (police criminelle)

La Kripo nazie, ou police criminelle, est la force d’investigation de l’Allemagne nazie. Elle est chargée d’enquêter sur des crimes tels que le vol et le meurtre. Sous le régime nazi et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle joue un rôle clé dans l’application des politiques fondées sur l’idéologie nazie. La Kripo contribue à la persécution et à l’assassinat des Juifs et des Roms (Tsiganes). Elle procède également à l’arrestation et à l’emprisonnement à grande échelle, dans des camps de concentration, d’individus que le régime nazi classe dans la catégorie des asociaux, des criminels professionnels et des homosexuels.

Points de repère

-

1

La Kripo nazie est issue des institutions de police criminelle qui existent dans toute l’Allemagne avant le nazisme.

-

2

L’État nazi donne à la Kripo le pouvoir d’éradiquer ses ennemis raciaux, sociaux et criminels en les détenant préventivement et indéfiniment dans des camps de concentration.

-

3

En tant qu’émanation de la police de sûreté de l’Allemagne nazie, la Kripo travaille en étroite collaboration avec la Gestapo, la police politique répressive du régime.

La police criminelle (Kriminalpolizei) était la police d’investigation de l’Allemagne nazie. On la désigne couramment sous le nom de Kripo, contraction de « Kriminalpolizei ». À ce jour, il n’est pas rare de rencontrer des services de police portant ce nom dans le monde germanophone. En français, ils sont souvent appelés « brigade anti-criminalité ».

Avant les Nazis

Dans l’Allemagne de Weimar, chaque région allemande disposait de ses propres forces d’investigation. Respectées et reconnues par la communauté policière internationale, ces organisations de police criminelle utilisaient des techniques de pointe en matière de sciences judiciaires et de criminologie. Quand, à partir de 1929, la grande dépression bouleversa la vie économique, sociale et politique de l’Allemagne, l’impact alla croissant sur le quotidien de la police criminelle. Durant les dernières années de la République de Weimar, les inspecteurs étaient surchargés de travail. Ils se sentaient sous-estimés et devaient tenter de se confronter aux nouvelles conditions sociétales.

Certains de ces policiers se tournèrent vers le Parti nazi. Ils pensaient que celui-ci allait résoudre ce qu’ils percevaient comme une multitude de problèmes sociaux et juridiques ayant un impact sur leur vie professionnelle et personnelle. De leur côté, les Nazis promettaient de sévir contre la criminalité. Ils rejetaient le système pénal de Weimar, qu’ils jugeaient trop indulgent. Ils accusaient également le gouvernement de laisser la presse transformer les criminels en célébrités dans ses reportages à sensation. À Berlin, plusieurs d’entre eux adoptèrent ces positions et prirent une part plus active dans le mouvement nazi.

La prise du pouvoir par les Nazis, 1933

Adolf Hitler fut nommé chancelier le 30 janvier 1933. Aussitôt, le nouveau gouvernement nazi révoqua les protections individuelles inscrites dans la constitution de Weimar. Il élargit également les pouvoirs de la police, permettant au régime de réformer les pratiques de la police criminelle. Une ordonnance prussienne du 13 novembre 1933 introduisit la « détention préventive » (Vorbeugungshaft) dans un camp de concentration, un décret qui s’appliquait aux criminels dits professionnels. D’autres régions allemandes suivirent le mouvement, car ce décret répondait aux souhaits exprimés depuis longtemps par de nombreux membres de la police criminelle et de criminologues. Désormais, la police criminelle était en mesure de détenir des individus arrêtés et condamnés à trois reprises à des peines d’au moins six mois pour des crimes prémédités.

Au départ, le recours à la détention préventive fut assez limité. À la fin de l’année 1935, 491 criminels professionnels présumés se trouvaient dans les camps de concentration prussiens. Toutefois, cette relative retenue ne dura pas. Au fur et à mesure que l’État policier du régime se développa, la politique nazie à l’égard des criminels se radicalisa. Avec elle, la détention préventive de la Kripo se durcit aussi.

Les relations entre la Kripo et la Gestapo

Le régime nazi créa un État policier fort et centralisé sous la direction du dirigeant SS Heinrich Himmler. Le système que celui-ci mit en place comportait deux forces de police d’investigation complémentaires, en civil : la Kripo et la Gestapo. En juin 1936, ces services furent regroupés sous le nom de police de sûreté (Sicherheitspolizei, ou SiPo), dirigée par Reinhard Heydrich, adjoint de Himmler. L’un des objectifs de la centralisation était, d’une part, de relier ces organisations policières entre elles et, d’autre part, de les fusionner avec le service de renseignement SS (Sicherheitsdienst, service de sécurité, ou SD).

À partir de février 1938, les candidats à la Gestapo et à la Kripo s’entraînèrent ensemble dans les académies de police. Les transferts entre les deux organisations, très similaires, étaient fréquents. Pour le non-initié, il pouvait être difficile de distinguer les agents de la Gestapo de ceux de la Kripo.

En septembre 1939, Himmler fusionna officiellement la Kripo avec la Gestapo et le SD, désormais regroupés au sein de l'Office central de la sûreté du Reich (Reichssicherheitshauptamt, RSHA) sous la coupe de Reinhard Heydrich. La Kripo en devient le 5e bureau (Amt V). Jusqu’en juillet 1944, elle fut dirigée par Arthur Nebe, inspecteur berlinois expérimenté et Nazi.

La Kripo abritait divers bureaux spécialisés destinés à combattre différents groupes criminels : escrocs, cambrioleurs, pickpockets, trafiquants de stupéfiants et adeptes du commerce sexuel international. Si de nombreux bureaux dataient d’avant le nouveau régime, certains avaient également une relation évidente avec l’idéologie nazie. En octobre 1936, Himmler créa un service distinct, la Centrale du Reich pour la lutte contre l’homosexualité et l’avortement (Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung).

Une interprétation nazie du crime

Sous l’influence de l’idéologie nazie, la Kripo théorisa et mit en pratique une interprétation raciale et biologique du crime. En effet, les Nazis considéraient les criminels comme des dégénérés héréditaires et raciaux, une menace contre la santé raciale de la société allemande. Selon l’État nazi et les dirigeants de la Kripo, ils devaient être retirés de force de la société afin de protéger la communauté du peuple (Volksgemeinschaft).

Dans un discours prononcé en août 1939, Arthur Nebe, directeur de la police criminelle du Reich, définit la criminalité comme « une maladie récurrente sur le corps du peuple ». Cette maladie était prétendument transmise de manière héréditaire par les criminels et les « individus asociaux » à leurs enfants. Dans l’État nazi, les asociaux étaient des personnes au comportement considéré comme dérogeant aux normes sociales. Cette catégorie comprenait les individus identifiés comme vagabonds, mendiants, prostitués, proxénètes et alcooliques, ainsi que les chômeurs volontaires (arbeitsscheu) et les sans-abris. Elle incluait également les Roms (Tsiganes), que le régime considérait anormaux sur le plan comportemental et inférieurs sur le plan racial. La définition du crime en tant que maladie liée à certains groupes entraîna une radicalisation des pratiques de la Kripo.

La radicalisation des pratiques de la Kripo

La Kripo adopta l’interprétation nazie du crime. Nombre de ses agents se crurent obligés de s’en prendre à des personnes qu’ils identifiaient comme biologiquement, racialement ou héréditairement prédisposées à la criminalité. En 1937, de nouveaux décrets leur en donnèrent le pouvoir, qui élargissaient les pratiques de détention préventive. La Kripo put ainsi détenir dans des camps de concentration des milliers de personnes qui n’avaient jamais été condamnées pour un crime. Parmi celles-ci se trouvaient des personnes identifiées comme asociales. Pour justifier ces mesures, la Kripo soutint qu’elles ou leur progéniture pourraient éventuellement devenir des criminels à l’avenir.

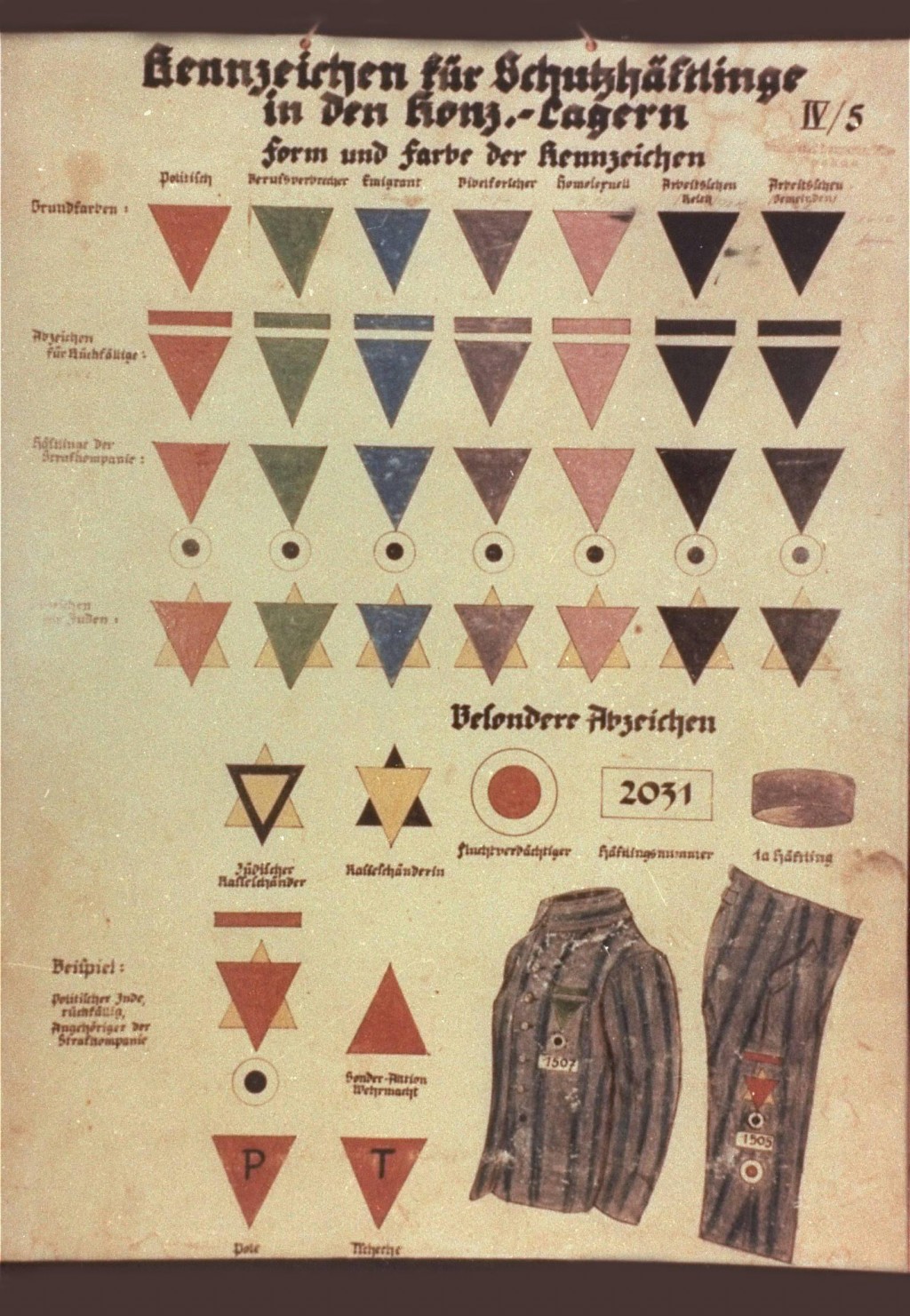

La Kripo appliqua cette pratique à grande échelle. Ces efforts coïncidèrent avec l’expansion du système concentrationnaire en 1937-1938 et y contribuèrent. En effet, à partir de 1937, les personnes arrêtées par la Kripo en tant que criminels professionnels et asociaux constituèrent un pourcentage important des détenus des camps. Ils étaient souvent désignés par la couleur de leur insigne de camp, vert pour les criminels professionnels et noir pour les asociaux.

Après 1938, les détenus des camps de concentration furent placés en détention préventive par la Kripo ou en détention de protection (Schutzhaft) par la Gestapo. Ni l’une ni l’autre ne faisait l’objet d’un contrôle judiciaire. Elles visaient toutes deux à protéger l’intégrité raciale, politique et sociale de la communauté populaire.

Entre 1933 et 1945, ce sont plus de 70 000 personnes que la Kripo envoya dans des camps de concentration. Au moins la moitié de ces prisonniers moururent des suites de la brutalité nazie et des conditions précaires dans lesquelles ils vivaient.

La Kripo, la guerre et les massacres

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie déclencha la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne. La brutalité nazie se déchaîna alors et le conflit donna lieu au meurtre de masse.

La Kripo et d’autres types d’unités de police furent déployés aux côtés de l’armée allemande. La police de sûreté et le SD, qui comprenait des policiers de la Kripo, formèrent les tristement célèbres Einsatzgruppen. Ces groupes étaient chargés d’identifier et de neutraliser les ennemis potentiels du pouvoir allemand. Ils avaient également pour mission de s’emparer des sites importants et de prévenir les actes de sabotage. En outre, ils recrutaient des collaborateurs et établissaient des réseaux de renseignement. Conjointement avec d’autres unités des SS et de la police, ils abattirent des milliers de Juifs ainsi que des dizaines de milliers de membres de l’élite polonaise en 1939-1940.

Au cours de la guerre germano-soviétique, qui débuta en juin 1941, quatre Einsatzgruppen furent déployés. Arthur Nebe, chef de la Kripo, dirigea personnellement l’un d’entre eux, l’Einsatzgruppe B, de juin à novembre 1941. Sous son commandement, cette unité meurtrière fut responsable de l’assassinat de 45 000 personnes dans les régions de Bialystok, Minsk et Moguilev. Nombre de ces victimes étaient juives.

La Kripo et les expériences sur les gaz toxiques

Un service particulièrement important et meurtrier de la Kripo s’appelait l’Institut technique criminel de la police de sûreté (Kriminaltechnisches Institut der Sicherheitspolizei, ou KTI). Ce département était composé d’experts médico-légaux formés aux sciences et à l’ingénierie.

Les responsables de la Kripo qui travaillaient au KTI mirent au point les premières techniques de gazage de masse. En octobre 1939, Arthur Nebe demanda à l’institut d’expérimenter des procédés pour tuer les individus souffrant de handicaps mentaux et physiques. Ces efforts furent menés en coopération avec le programme d’euthanasie. Un ingénieur chimiste du KTI et expert en toxicologie, Albert Widmann, testa les méthodes d’exécution possibles. Il recommanda finalement le monoxyde de carbone et à l’automne 1941, participa à la création de fourgons équipés pour en générer par les gaz d’échappement. Dans le cadre de l’opération Reinhard, les planificateurs des centres de mise à mort adoptèrent cette invention. À Belzec, Sobibor et Treblinka, de gros moteurs furent ainsi installés pour produire du monoxyde de carbone dans les chambres à gaz.

Outre les exécutions de masse, les Einsatzgruppen ainsi que d’autres unités des SS et de la police recoururent à ces fourgons à gaz. Dans l’Europe de l’Est occupée par les Nazis, on y assassinait des Juifs et des personnes handicapées.

La persécution et le massacre des Roms

La Kripo fut responsable de la persécution et du massacre des Roms (Tsiganes). Ces efforts s’inscrivaient dans le cadre d’un schéma établi de longue date par les forces de police européennes, qui traquaient, harcelaient et persécutaient ces communautés.

En 1933, la Kripo, ainsi que d’autres services de police allemands commencèrent à appliquer plus rigoureusement la législation pré-nazie contre ceux qui suivaient un mode de vie qualifié de « gitans » (« Zigeuner »). Pour les Nazis, ces personnes étaient racialement indésirables. En 1936, Himmler créa la Centrale du Reich pour la lutte contre le fléau tsigane (Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens) au sein de la Kripo. Déjà dans les années 1930, la Kripo avait mis en place des camps destinés aux Roms dans certaines régions d’Allemagne qu’elle administrait. Le plus tristement célèbre de ces premiers « camps tsiganes » (« Zigeunerlager ») était celui de Marzahn, près de Berlin. Puis, pendant la guerre, la Kripo redoubla d’efforts pour interner les Roms. Par la suite, elle coordonna également leur déportation et leur assassinat.

Conclusion

L’Allemagne nazie fut vaincue en 1945. Par la suite, de nombreux policiers de la Kripo tentèrent de prendre leurs distances avec l’État nazi et ses crimes, affirmant qu’ils n’avaient rien fait de mal et que c’était la Gestapo qui avait commis tous les crimes. La Kripo, soutenait celle-ci après la guerre, était restée apolitique et n’avait fait qu’accomplir un travail de police normal. Mais il s’agit là d’une déformation délibérée des faits. Au niveau institutionnel autant qu’individuel, la Kripo nazie fut profondément complice des crimes du Troisième Reich, y compris la Shoah.