Le Tribunal militaire international de Nuremberg

Le procès des principaux responsables allemands devant le Tribunal militaire international (TMI) est le plus connu des procès pour crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Il s’ouvre officiellement à Nuremberg, en Allemagne, le 20 novembre 1945, six mois et demi seulement après la capitulation allemande. Pour chacune des grandes nations alliées – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union soviétique et la France – sont présents un juge et une équipe de procureurs.

Points de repère

-

1

Les 24 accusés (dont 22 présents au tribunal) sont sélectionnés dans les plus hauts rangs de la diplomatie, de l’économie, de la politique et de l’armée nazies.

-

2

Les chefs d’accusation retenus sont (1) complot en vue de commettre des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; (2) crimes contre la paix ; (3) crimes de guerre ; et (4) crimes contre l’humanité

-

3

Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels n’ont jamais été jugés, étant donné qu’ils se sont suicidés avant la fin de la guerre.

Contexte

Dès le début de l'hiver 1942, les gouvernements des forces alliées annoncèrent leur détermination à punir les criminels de guerre nazis.

En octobre 1943, le président américain Franklin D. Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant soviétique Joseph Staline signèrent la Déclaration de Moscou. Ils y annonçaient que quand viendrait l'armistice, les Allemands jugés responsables d’atrocités, de massacres ou d’exécutions seraient renvoyés vers les pays où ces crimes avaient été commis, où ils seraient traduits en justice et punis conformément aux lois de ce pays. Quant aux grands criminels de guerre dont les crimes ne seraient liés à aucun lieu géographique en particulier, ils seraient punis par décision conjointe des gouvernements alliés.

Bien que certains dirigeants politiques alliés aient été favorables à des exécutions sommaires plutôt qu'à des procès des chefs de l’Allemagne nazie, les États-Unis recommandèrent le jugement. Pour reprendre les propos de Cordell Hull, « une condamnation après une telle procédure sera conforme au jugement de l'Histoire de sorte que les Allemands ne pourront pas prétendre qu'on leur a arraché sous la contrainte un aveu de culpabilité dans la guerre. »

Le 8 août 1945, la République française, l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que les États-Unis d’Amérique signèrent l’Accord de Londres, ou Statut de Nuremberg, point de départ du Tribunal militaire international, qui jugerait les chefs allemands.

Le Tribunal militaire international

Le privilège d’inaugurer dans l’histoire le premier procès pur des crimes contre la paix du monde impose de graves responsabilités. Les méfaits que nous avons à condamner et à punir font preuve d’une telle vilenie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre, parce qu’elle ne pourrait continuer à exister si jamais ils devaient se répéter.

—Robert H. Jackson, procureur général

Déclaration d’ouverture devant le Tribunal militaire international.

Chacun des quatre pays alliés fondateurs du TMI mit un juge, un juge suppléant et une équipe de procureurs à disposition. Les juges suppléants participaient aux délibérations mais ne bénéficiaient pas du droit de vote dans les décisions.

Selon l’Accord de Londres, le TMI devait mener un procès juste et accorder certains droits aux accusés, notamment ceux de parler, et de présenter des preuves et des témoins pour leur propre défense. Leur était également accordé le droit d’interroger les témoins à charge.

Les juges

Le Lord Justice Geoffrey Lawrence, de Grande-Bretagne, présidait le tribunal. Cela lui donnait une voix supplémentaire pouvant départager un vote, même si les condamnations et les sentences exigeaient un vote à la majorité par les quatre juges saisis. Le suppléant de Geoffrey Lawrence pour la Grande-Bretagne était Norman Birkett, .

Pour les États-Unis, le juge était l’ancien procureur Francis Biddle, et John J. Parker son suppléant.

Quant à la France, elle désigna Henri Donnedieu de Vabres et Robert Falco comme suppléant.

Enfin, le Major Général I. T. Nikitchenko représentait l’Union soviétique et le Lieutenant-Colonel Alexander Volchkov était son suppléant.

L’équipe de procureurs

Juge à la Cour suprême américaine, Robert H. Jackson avait joué un rôle décisif dans la négociation de l’Accord de Londres. Il fut ensuite le procureur général pour les États-Unis devant le Tribunal militaire international, pour lequel il prononça les déclarations d’ouverture et de clôture.

Les procureurs nommés par les trois autres pays fondateurs du TMI étaient :

- François de Menthon puis Auguste Champetier de Ribes pour la France ;

- Sir Hartley Shawcross pour la Grande-Bretagne ;

- et le Lieutenant Général Roman Andreyevich Rudenko pour l’Union soviétique.

Tous les quatre se réunirent en comité pour décider quels accusés poursuivre et formuler l’accusation.

Les chefs d’accusation

Il ne nous faudra jamais oublier que les faits sur lesquels nous jugeons ces accusés aujourd'hui, sont ceux mêmes sur lesquels l'Histoire nous jugera demain. Il faut dans notre tâche que nous fassions preuve d'une intégrité et d'une objectivité intellectuelle telles, que ce procès s'impose à la postérité comme ayant répondu aux aspirations de justice de l'humanité.

—Procureur général américain Robert H. Jackson

Déclaration d’ouverture devant le Tribunal militaire international

Ecoutez un extrait (en anglais)

Le 18 octobre 1945, les procureurs du TMI inculpèrent les 24 grands officiels nazis pour quatre chefs d’accusation liés aux trois crimes préalablement définis par l’Accord de Londres :

- Complot en vue de commettre des crimes contre la paix, des crimes de guerre, et des crimes contre l’humanité

- Crimes contre la paix

- Crimes de guerre

- Crimes contre l’humanité

Les procureurs de Nuremberg décidèrent de faire du complot en vue de commettre des crimes contre la paix une accusation à part des crimes contre la paix eux-mêmes. De plus, ils élargirent cette accusation de complot de sorte qu’elle comprenne le complot en vue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Fidèle à la définition des crimes donnée par le Statut de Nuremberg, le TMI rejeta cependant l’accusation de complot en vue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Le réquisitoire recourut à un nouveau terme juridique : le génocide, terme introduit tout juste un an auparavant par Raphael Lemkin, un expert juif polonais en droit international. Sous l’accusation de crime de guerre, l’accusation décrivait « l’assassinat et les mauvais traitements des populations civiles » commis par les accusés dans le cadre de « génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire l’extermination de groupes raciaux et nationaux ». Les procureurs du TMI employèrent le terme « génocide » à plusieurs reprises au cours du procès, mais les juges ne l’adoptèrent pas dans leur verdict.

Les accusés

Au terme de longs débats, 24 accusés furent sélectionnés pour constituer un groupe représentatif de dirigeants issus du monde diplomatique, économique, politique et militaire nazi. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph et Joseph Goebbels ne pouvaient pas jugés, car ils s'étaient suicidés à la fin de la guerre ou peu après. Hermann Goering était donc le plus haut fonctionnaire nazi présent parmi les accusés.

Au final, seuls 22 d’entre eux furent jugés. L’industriel allemand Gustav Krupp faisait partie de l'acte d'accusation initial, mais il était âgé et son état de santé se dégradait. On décida de l'écarter de la procédure au moment de l'enquête préliminaire. Robert Ley, responsable du Front allemand du Travail, se suicida la veille du procès, ce qui ramène à 21 le nombre d’accusés se présentant à la cour. Quant au secrétaire du Parti nazi, Martin Bormann, demeuré introuvable, il fut jugé et condamné par contumace.

L’accusation visa aussi certaines organisations du Parti Nazi ainsi que des agences de l’État allemand et de l’armée, pour les crimes qu’ils avaient commis contre la paix, pour crimes de guerre, et pour crime contre l’humanité. Ces organisations étaient les suivantes :

- le cabinet du Reich ;

- le haut-commandement du Parti nazi ;

- la Schutzstaffel (appelée SS, littéralement « escadron de protection » ), qui comprenait le service de renseignement SS ou Sicherheitsdienst (souvent abrégé en SD, ou Service de sécurité de la SS) ;

- la Geheime Staatspolizei (connue sous le nom de Gestapo, ou police secrète d'État) ;

- les Sturmabteilung (appelés SA ou section d'assaut)

- l'état-major et le haut commandement des forces armées allemandes.

Le procès

Le procès commença le 20 novembre 1945 au Palais de justice de Nuremberg, en Allemagne.

Chaque jour, plus de 400 visiteurs assistèrent aux audiences, en plus des 325 correspondants venus de 23 pays différents.

Une équipe d'interprètes assura la traduction simultanée de l'ensemble du procès, et ce en quatre langues : l’anglais, le français, l’allemand et le russe.

À l’exception de Martin Bormann, que l’on n’avait pas pu localiser, les accusés étaient présents. Tous, même Bormann et les organisations inculpées, étaient représentés par un avocat.

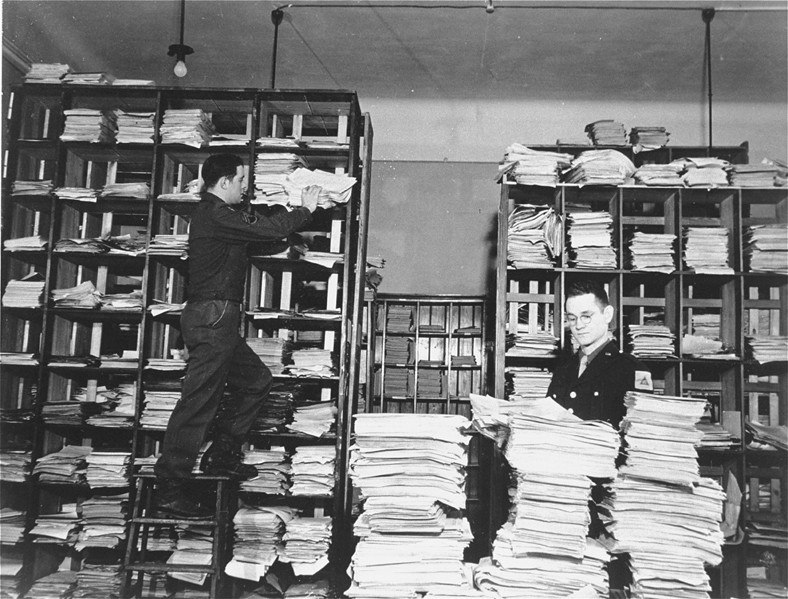

Les preuves

L’accusation chercha à prouver les crimes de l’Allemagne nazie en utilisant les mots et les témoignages des Allemands mêmes. Ainsi, ils eurent principalement recours aux milliers de documents allemands saisis par les Alliés. La plupart des témoins appelés avaient été membre du Parti nazi, de la SS, de l’État allemand ou de l’armée allemande.

De plus, l’accusation présenta des films comme preuves. L’un d’eux, produit par les États-Unis, montrait la libération des camps de concentration. Un autre, soviétique, présentait des preuves des atrocités nazies ainsi que la libération des camps de Majdanek et d’Auschwitz. Si la Shoah n’était pas au centre du procès, de nombreuses preuves furent fournies sur la « Solution finale », le plan nazi d’extermination du peuple juif. Ces informations incluaient les opérations de meurtre de masse à Auschwitz, la destruction du ghetto de Varsovie et l’estimation du nombre de victimes porté à 6 millions de Juifs.

Les accusés ne nièrent pas l’authenticité des documents présentés. La plupart reconnurent que les crimes dont ils étaient accusés s’étaient bien produits. Ils récusèrent néanmoins toute responsabilité personnelle. Mais selon l’Accord de Londres, ils ne pouvaient pas proclamer leur innocence en prétendant n’avoir que simplement suivi les ordres.

Le verdict

Les audiences prirent fin le 1er septembre 1946. Le 1er octobre, les juges du TMI rendirent leur verdict : ils reconnurent coupables 19 des accusés et en acquittèrent trois.

Ils condamnèrent 12 accusés à la peine de mort, dont Hermann Goering et Martin Bormann.

Le 16 octobre 1946, 10 des condamnés furent pendus, incinérés à Dachau, et leurs cendres furent dispersées dans le fleuve Isar. Hermann Goering échappa à la pendaison en se suicidant la veille. Et ce ne fut que bien plus tard que l’on prouva le décès de Martin Bormann, condamné par contumace, à Berlin dans les derniers jours de la guerre.

En outre, le TMI déclara que les organisations suivantes étaient des organisations criminelles :

- le haut commandement du Parti nazi ;

- la Gestapo ;

- la SS ; et

- la SD (service de renseignement SS).

Le tribunal conclut que la criminalité des membres de la SS ne s’appliquait pas aux individus qui n’étaient plus membres avant le début de la Seconde Guerre mondiale ni à ceux qui y avaient été enrôlés mais n’avaient pas participé aux crimes.

Selon la définition de l’Accord de Londres, les crimes contre l’humanité se caractérisaient par des actes commis « avant ou pendant la guerre ». Les juges du TMI décidèrent cependant qu’ils ne pouvaient n’aborder que les crimes contre l’humanité commis pendant la guerre. S’ils reconnaissaient qu’indubitablement, l’Allemagne nazie avait commis de terribles crimes avant le conflit, comme la persécution des Juifs, ils ne jugèrent néanmoins pas les accusés pour leur rôle à cette époque.

L’Accord de Londres et le TMI transmirent un héritage important en établissant que les crimes contre l’humanité étaient des crimes en droit international. Le jugement aborda les preuves de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ensemble, sans les différencier. Il ne créait aucun précédent de distinction entre les deux.

Les autres procès après-guerre

Le procès du TMI demeure le plus célèbre des procès pour crime de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Au cours des cinq années suivantes, ce furent des centaines de milliers de criminels nazis et leurs collaborateurs qui furent traduits en justice dans d’autres tribunaux d’Allemagne et de pays qui avaient été son allié ou qu’elle avait occupés sous le nazisme.

Les États-Unis et les autres procès de Nuremberg : le 17 octobre 1946, un jour seulement après l'exécution des condamnés du TMI, le président Harry Truman nomma Telford Taylor nouveau procureur général américain pour les crimes de guerre.

Entre décembre 1946 et avril 1948, celui-ci poursuivit 185 Allemands dans 12 procès distincts à Nuremberg, citant comme chefs d’accusation ceux qui avaient été définis dans l’Accord de Londres. En anglais, l’ensemble de ces procès est souvent désigné collectivement comme « subsequent Nuremberg proceedings » (poursuites consécutives au procès de Nuremberg, ou les « autres procès de Nuremberg »).

Des fonctionnaires, des chefs militaires, des membres de la SS et de la police, tout comme des médecins et des industriels furent jugés pour leurs rôles dans les crimes reconnus par le TMI, comme la persécution et le meurtre de masse de Juifs, et le meurtre de personnes porteuses de handicaps physiques et mentaux dans le cadre du programme d’euthanasie.

Tribunaux militaires dans les zones d’occupation alliées : dans les zones britanniques, américaines, françaises et soviétiques de l’Allemagne, d’Autriche et de l’Italie occupées, des milliers de procès pour crimes de guerre eurent également lieu. Pour la grande majorité, les accusés étaient de plus petits fonctionnaires, des officiers et des soldats, ainsi que des civils. Y figuraient aussi des commandants de camps de concentration, des gardes et des Kapos, ou encore des citoyens allemands qui avaient abattu des pilotes alliés dans le ciel allemand.

Procès dans d’autres pays : des milliers d’autres criminels de guerre furent traduits en justice dans les pays où ils avaient commis leurs crimes. Par exemple, en Pologne, le Tribunal national suprême jugea et condamna 49 grands chefs nazis pour les crimes commis au cours de l’occupation allemande du pays.

Une justice élusive

Quelques années après la fin de la guerre, traduire les criminels nazis en justice perdit de son intérêt. Dans les années 1950, presque tous les condamnés qui n’avaient pas été exécutés avaient été relâchés. De tous les condamnés du TMI qui n’avaient pas été pendus, seul un passa le restant de ses jours derrière les barreaux : Rudolf Hess, qui avait été pendant longtemps l’aide d’Adolf Hitler, et chef adjoint du Parti nazi jusqu’en 1941.

De nombreux criminels de guerre n'ont toutefois jamais été jugés ou punis.

Notes

-

Footnote reference1.

Traduction : Par suite de la situation importante occupée par ces accusés, de la notoriété de leurs actes et de la possibilité de représailles qui découle de leur conduite, il est difficile de distinguer s'il s'agit une punition juste et mesurée ou de cris de vengeance dus aux angoisses de la guerre. Notre tâche dans la mesure où cela est humainement possible, sera de faire cette distinction. Il ne nous faudra jamais oublier que les faits sur lesquels nous jugeons ces accusés aujourd'hui, sont ceux mêmes sur lesquels l'Histoire nous jugera demain. Il faut dans notre tâche que nous fassions preuve d'une intégrité et d'une objectivité intellectuelle telles, que ce procès s'impose à la postérité comme ayant répondu aux aspirations de justice de l'humanité.