Devenir réfugié : les Juifs allemands s’apprêtent à quitter l’ Allemagne nazie

Pour échapper aux persécutions, des centaines de milliers de Juifs en Allemagne tentent de fuir le Troisième Reich (1933-1945). Les politiques antisémites et la violence des Nazis les poussent à chercher refuge à l'étranger. Mais pour partir, ils doivent se procurer des billets et des visas. Ceux qui ne parviennent pas à émigrer avant octobre 1941 feront face à des conséquences souvent mortelles.

Points de repère

-

1

Les Juifs fuyant l'Allemagne nazie cherchent à s'installer ailleurs, tout en se confrontant à de nombreuses règles migratoires. Certains apprennent un nouveau métier, des savoir-faire et des langues qu'ils ne connaissaient pas, de sorte à pouvoir repartir à zéro.

-

2

Plus de 340 000 réfugiés juifs fuient l'Allemagne nazie et l'Autriche. Ils s’installent dans diverses régions d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Australie et d'Afrique.

-

3

En octobre 1941, les Nazis interdisent aux Juifs de quitter le Troisième Reich. Les autorités envoient dans des ghettos, des camps de concentration et des centres de mise à mort ceux qui sont restés sur le territoire de l'Allemagne nazie.

En janvier 1933, Adolf Hitler et les Nazis accédèrent au pouvoir. Les Juifs d’Allemagne se retrouvèrent soudain sous l'emprise d'un régime hostile et antisémite.

Dès le début, le régime nazi exerça des pressions sur la population juive d'Allemagne pour qu'elle quitte le pays. Des lois discriminatoires furent immédiatement adoptées et des violences contre les Juifs, cautionnées par l’État, éclatèrent, rendant le quotidien insupportable pour la population juive d'Allemagne. Elle se vit confrontée à un choix : rester ou commencer une nouvelle vie à l'étranger ?

Tenter de fuir le Troisième Reich était une tâche accablante. Tout d'abord, les Juifs devaient trouver des pays où ils pourraient s’installer. Ensuite, ils devaient faire face à des règles complexes en matière d'émigration. Enfin, ils devaient obtenir les visas et billets nécessaires au voyage. S'ils arrivaient jusque-là, ils devaient alors faire leurs bagages ou vendre leurs biens. Réussir à quitter l'Allemagne dépendait souvent de l’aboutissement de ces démarches en temps et en heure.

Pendant la période nazie, des centaines de milliers de Juifs émigrèrent. La majorité de ceux qui ne parvinrent pas à fuir fut assassinée au cours de la Shoah.

Rester ou partir

De nombreux Juifs ne savaient pas si les Nazis constituaient une nouvelle vague de ferveur antisémite qui allait finir par retomber, ou une menace inédite et plus dangereuse. En effet, en Allemagne, les Juifs avaient été confrontés à l'antisémitisme depuis longtemps. Au début de l'ère nazie, quantités de stéréotypes, idées reçues et mythes antisémites étaient déjà largement acceptés en Allemagne et dans d'autres sociétés européennes.

Incapables de prévoir la Shoah, les Juifs vivant dans le Troisième Reich devaient constamment évaluer le niveau de menace que présentait le régime. Avec les nouvelles politiques de celui-ci, en constante évolution, il était difficile de mesurer ce danger. Certains Juifs quittèrent le pays immédiatement, refusant d'accepter les restrictions imposées par les Nazis. D'autres, cependant, espéraient que la situation politique se stabiliserait.

Beaucoup considéraient, pour des raisons personnelles ou professionnelles, que quitter l'Allemagne n'était pas une option. Des hommes juifs s’inquiétaient à l'idée de perdre leur emploi. Les personnes âgées rechignaient à tout recommencer dans des contrées lointaines. Pour les familles juives, il y avait la crainte d'être séparés les uns des autres. Sans compter qu’à l'époque, peu de pays accueillaient les Juifs fuyant le Troisième Reich.

Cependant, au fil du temps, les politiques antijuives des nazis se firent de plus en plus radicales. Il apparaissait clairement que les Juifs allemands étaient confrontés à un régime plus violent et extrémiste. Faute de choix, ils cherchèrent à fuir et à se réinstaller ailleurs coûte que coûte. Ainsi, ils prirent toutes les dispositions nécessaires pour quitter le pays.

À l'époque du Troisième Reich, les Juifs allemands se voyaient souvent accaparés par la recherche d’un refuge sûr. Pour beaucoup, tenter de partir relevait presque d’un emploi à plein temps.

Déterminer les destinations possibles

Dans un premier temps, il s’agissait de savoir où ils seraient autorisés à entrer. Les Juifs d’Allemagne qui cherchaient à partir étudiaient la législation migratoire complexe de chaque pays possible, ainsi que les différentes formalités nécessaires à une demande d’autorisation d'entrée. Par exemple, de nombreux pays n'admettaient que certains types d'ouvriers agricoles, de travailleurs qualifiés ou de techniciens. D'autres imposaient des restrictions d'âge strictes pour les nouveaux immigrants. En outre, plus les Juifs d'Allemagne nazie cherchaient refuge à l'étranger, plus on leur fermait les portes.

Les Juifs prirent en compte d'autres facteurs dans le choix d’une destination. Par exemple, ils cherchaient à savoir si les communautés juives locales seraient en mesure de leur fournir de l'aide, à quel niveau d'antisémitisme ils risquaient d'être confrontés, ou bien à quoi ressemblait le climat politique.

Mais au fur et à mesure que la persécution nazie des Juifs en Allemagne s'aggravait, ces facteurs s’avérèrent moins pertinents dans le processus de décision. Fuir pour échapper à la domination nazie, quelle que soit la destination, devint l'objectif prioritaire.

S’y retrouver dans les exigences migratoires et les conditions du voyage

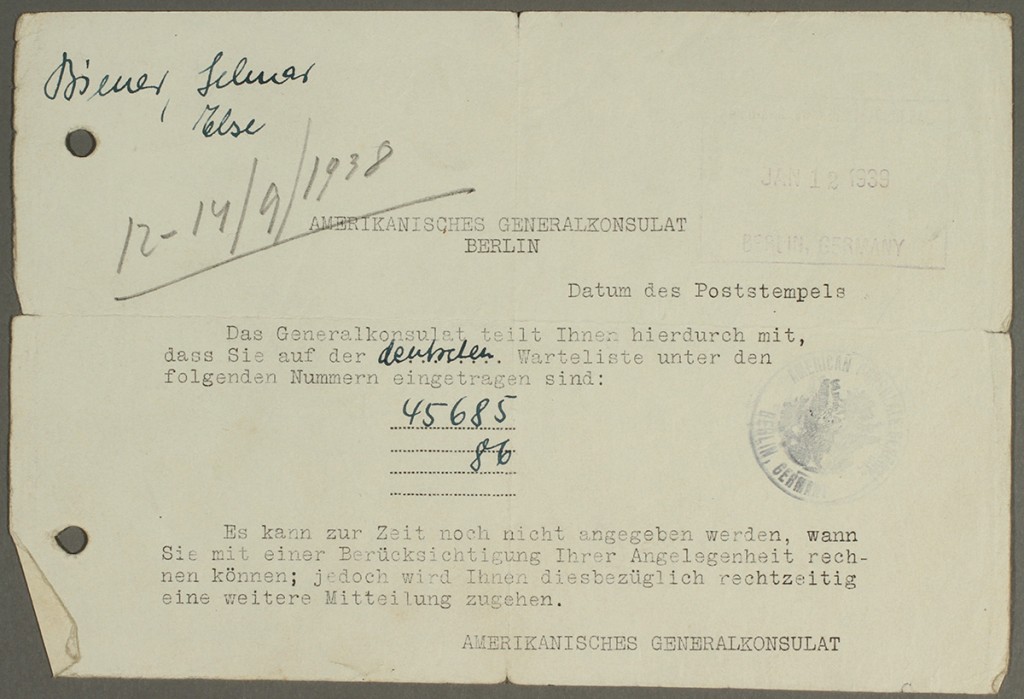

Pour quitter l'Allemagne, les Juifs devaient réunir tout un ensemble de documents destinés aux autorités chargées de l'immigration. Pour les États-Unis, par exemple, il fallait se munir de visas, trouver des parrains, passer des examens médicaux et obtenir des certificats de bonne conduite. Parfois, les candidats à l’immigration faisaient la queue toute la journée devant divers consulats, souvent sans succès. Ceux qui vivaient dans des zones rurales devaient se déplacer vers les villes les plus proches où se situaient ces consulats.

De plus, il s’agissait de payer le voyage pour quitter l'Allemagne, parfois avant même de se voir accorder les papiers nécessaires. La concurrence pouvait être rude pour obtenir des réservations de bateaux et de trains, en nombre limité, quitte à éventuellement s’arranger avec des agences de voyage pour organiser plusieurs escales et obtenir des visas de transit.

Réussir à quitter l'Allemagne dépendait généralement de la réalisation en temps et en heure de tous ces éléments, sur lesquels personne n'avait complètement prise.

Se renseigner sur les destinations possibles

Pour cerner tous ces enjeux, les Juifs d'Allemagne se tournèrent vers de nombreuses sources d'information et de conseil.

Les Juifs allemands avaient à leur disposition divers ouvrages pour les assister dans leurs recherches. Ils lisaient les brochures et les bulletins de l'Organisation d'Aide aux Juifs allemands. Dans le même temps, la publication Das Palästina Informationsbuch, livre d’information sur la Palestine, et le Philo-Atlas : Manuel de l'émigration juive (Philo-Atlas : Handbuch für die Jüdische Auswanderung) s’imposèrent comme des références. Cette documentation offrait un bon aperçu de la politique et des conditions de vie dans diverses destinations.

Par ailleurs, les Juifs cherchèrent de l'aide auprès de leurs familles, d’amis ou de contacts dans chaque destination potentielle. Ils envoyaient des télégrammes et écrivaient des lettres. Les messages se perdaient souvent dans le courrier et l’attente se faisait interminable pour nombre d’expéditeurs.

L’information se propageait également grâce au bouche-à-oreille au sein des cercles juifs. On obtenait de ses amis et connaissances des renseignements de première main sur les obligations légales, les procédures de chaque consulat et l’installation à l'étranger.

Obtenir de l'aide

Les organisations juives d'Allemagne constituaient une autre source d’assistance pour les Juifs allemands. Certaines fournissaient une aide pécuniaire aux Juifs qui n'avaient pas les moyens de financer leur réinstallation. Les frais encourus comprenaient par exemple des billets de train ou de bateau. Parmi les principales sources d'aide, on trouvait :

- La représentation des Juifs allemands du Reich (Reichsvertretung der deutschen Juden) ;

- L'organisation de secours des Juifs allemands (Hilfsverein der deutschen Juden) ; et

- L'association centrale des citoyens allemands de confession juive (Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens).

Acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouveaux métiers

De nombreux Juifs s'inquiétaient de leur capacité à gagner leur vie à l’étranger, notamment s'ils ne parlaient pas la langue. Certains s’inscrivirent à des cours de langue ou à des formations professionnelles pour acquérir des compétences et apprendre un métier qui pourrait les aider à commencer une nouvelle vie ailleurs.

À Berlin, par exemple, la communauté juive offrit aux hommes l’occasion d’apprendre les métiers du métal, du bois et de la construction. Quant aux femmes juives, elles pouvaient se former au ménage, à la couture, la coiffure et la garde d'enfants. Les langues étrangères enseignées comprenaient l'espagnol et l'hébreu moderne. Les écoles secondaires juives ajoutèrent des matières comme le travail en atelier, la sténographie et l'économie domestique pour apprendre aux plus jeunes des compétences utiles. Les sionistes établirent des camps de hakhshara, ou camps d'entraînement, dans la campagne allemande pour encourager l'émigration vers la Palestine mandataire. On y formait les jeunes Juifs à l'agriculture, à l'élevage et aux métiers manuels. Des cours d'hébreu moderne y étaient parfois proposés.

Faire ses bagages et devoir abandonner ses biens

Si un individu ou une famille réussissait à obtenir les papiers lui donnant le droit de voyager, un autre défi se présentait : faire sortir ses biens d'Allemagne.

En effet, des formalités administratives compliquées jalonnaient chaque étape. Les Juifs allemands avaient besoin de l'autorisation du ministère des Finances pour sortir quoi que ce soit du pays. Officiellement, ils ne pouvaient partir qu'avec des biens achetés avant 1933. Ceux-ci étaient soumis à l'approbation des Nazis. Le pouvoir en place exigeait une liste de tous les articles qu'ils espéraient emporter. Tout y était inclus, d'un simple mouchoir à un parapluie en passant par une paire de chaussettes. Les autorités nazies supervisaient même en personne la préparation des bagages.

Face à tant d’obstacles, les Juifs devaient prendre des décisions difficiles concernant ce qu'ils allaient emporter. Ils choisissaient des vêtements en fonction de leurs destinations prévues, et parfois, des biens qui pourraient être utilisés ou vendus à l'étranger. Certaines familles tentaient également de garder avec elles des objets qui avaient une valeur sentimentale, comme les poupées de leurs enfants ou des boîtes pleines de photographies.

Même lorsque les Nazis permettaient aux Juifs de partir avec leurs biens, il fallait encore trouver le moyen de les transporter. Les envoyer s’avérait à la fois coûteux et long. Si le départ devait se faire précipitamment, il n’y avait plus d’autre choix que de tout laisser.

De nombreux Juifs durent vendre leurs biens à leurs voisins allemands pour une fraction de leur prix. D'autres prirent le risque de faire passer clandestinement des biens de valeur qu'ils étaient censés remettre aux Nazis. Mais ils furent nombreux à quitter l'Allemagne sans rien du tout.

Payer le prix du départ

Les autorités allemandes imposèrent de nouvelles exigences financières aux Juifs qui tentaient de fuir le Troisième Reich. Ceux-ci devaient payer une lourde taxe à l’émigration sous peine d'emprisonnement pour fraude fiscale. En outre, il leur était interdit de transférer de l’argent vers des banques à l’étranger. Ainsi, nombre d’entre eux se retrouvèrent sans le sou après leur départ.

Entre 1933 et 1937, les Juifs qui quittèrent le Troisième Reich perdirent en moyenne 30 à 50 % de leur valeur nette. De 1937 jusqu'à l'éclatement de la guerre en 1939, l'émigration coûta aux réfugiés juifs entre 60 et 100 % de leur capital.

S'installer à l'étranger

En tout, ce sont plus de 340 000 Juifs qui émigrèrent d'Allemagne et d'Autriche pendant l'ère nazie. Les réfugiés se rendirent aux quatre coins du monde, se réinstallèrent ailleurs en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, Australie et Afrique.

Le déclenchement et le déroulement de la Seconde Guerre mondiale affectèrent nombre d’entre eux. Non seulement elle les empêcha de quitter l'Europe, mais ils fuyaient également vers des régions prises à leur tour dans des conflits armés. Par exemple, ceux qui parvenaient à atteindre l'Asie se voyaient souvent confrontés à l'occupation japonaise. Et certains Juifs allemands s’installèrent dans des pays européens ensuite occupés ou annexés par les Nazis.

Rester dans l'Allemagne nazie : le destin de ceux qui ne purent pas s'échapper

À l'automne 1941, il y avait encore 164 000 Juifs en Allemagne, dont de nombreuses personnes âgées. Pour eux, rester sur le sol allemand eut des conséquences mortelles. En octobre 1941, le régime nazi interdit aux Juifs de quitter le Troisième Reich et entama leur déportation vers des ghettos, des camps de concentration et des centres de mise à mort dans les territoires occupés à l'est de l'Allemagne. Ce fut la même année que les autorités commencèrent à assassiner délibérément et systématiquement les Juifs d'Europe.

La plupart des Juifs allemands déportés furent assassinés pendant la Shoah.