La Shoah en Hongrie

Pendant la Shoah (1933-1945), le gouvernement hongrois persécute et assassine des Juifs de sa propre initiative et en collaboration avec les autorités allemandes nazies. Les communautés juives sont touchées tant à l'intérieur du pays que dans les territoires annexés d'Europe centrale et orientale. Au total, environ 825 000 Juifs sont sous contrôle hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 550 000 sont tués lors de la Shoah.

Points de repère

-

1

De la chronologie de la Shoah en Hongrie en 1944 découle une augmentation dévastatrice des meurtres de masse, mais aussi des efforts de sauvetage extraordinaires.

-

2

De 1938 à mars 1944, le gouvernement hongrois promulgue des lois et des politiques antijuives de son propre chef. Entre 44 000 et 63 000 Juifs sont tués à cause des actions hongroises de cette période. C’est la première phase de la Shoah en Hongrie.

-

3

En 1944-1945, les autorités allemandes et hongroises collaborent. En un an seulement, ils assassinent environ 500 000 Juifs de Hongrie. C’est la seconde phase de la Shoah en Hongrie.

Des grandes populations juives, les Juifs hongrois furent la dernière à passer sous le joug nazi.

À la fin des années 1930 et au début des années 1940, la population juive de Hongrie subit des persécutions et des violences de la part du gouvernement hongrois. Mais ce ne fut qu'au printemps 1944, plus de quatre ans après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils se heurtèrent à la toute-puissance de la machine de mort nazie. Les Nazis avaient alors perfectionné les processus violents de discrimination, de déshumanisation et de déportation qu'on appelle aujourd'hui la Shoah (1933–1945). Ils avaient déjà exterminé des millions de Juifs européens.

De la chronologie de la Shoah en Hongrie découla une augmentation dévastatrice des meurtres de masse. Pendant cette période, ce sont environ 550 000 Juifs vivant en Hongrie que les Nazis et leurs collaborateurs hongrois assassinèrent. La grande majorité de ces victimes, environ 500 000, furent tuées au cours de la dernière année de la guerre. Beaucoup furent exterminées dans les chambres à gaz du centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Les photographies de leur arrivée là-bas sont d’ailleurs devenues emblématiques de la Shoah.

D’autre part, le déroulement des événements de la Shoah en Hongrie a permis des tentatives de sauvetage extraordinaires. Le plus célèbre d'entre eux reste l’opération internationale menée par Raoul Wallenberg. Environ 250 000 Juifs des territoires sous contrôle hongrois survécurent à la Shoah. Parmi ces rescapés, citons Livia Bitton-Jackson, auteure de J'ai vécu mille ans, et Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel. Ils sont également nombreux à être devenus bénévoles au United States Holocaust Memorial Museum.

La première phase de la Shoah en Hongrie, 1938–mars 1944

La première phase de la Shoah en Hongrie commença vers 1938 pour se terminer en mars 1944. Durant cette période, le pouvoir hongrois persécuta les Juifs de son propre chef. Ses politiques antijuives s’appuyaient sur une longue tradition d’antisémitisme dans le pays.

À partir de 1920, le gouvernement, dirigé par Miklós Horthy, fut un régime de droite et autoritaire. Horthy et d'autres leaders hongrois étaient nationalistes, antisémites et anticommunistes.

Jusqu'en mars 1944, la Hongrie était un État souverain qui entretenait des relations diplomatiques amicales avec l'Allemagne nazie. Les deux gouvernements partageaient une vision similaire du monde. En novembre 1940, la Hongrie rejoignit l'alliance de l'Axe, devenant son allié officiel.

La législation antisémite hongroise

Sous le régime de Horthy (1920–1944), le gouvernement hongrois adopta des lois antijuives. Leur objectif était d'exclure les Juifs de la vie sociale, économique, politique et culturelle. D'après le recensement de 1920, environ 470 000 Juifs se trouvaient en Hongrie à cette époque, soit presque 6 % des 8 millions d'habitants que comptait le pays.

La première des lois antijuives en Hongrie fut promulguée en 1920, avant la Shoah : le numerus clausus adoptée par le parlement hongrois limitait les inscriptions universitaires pour les étudiants juifs. Il s’agit de la première législation antijuive votée en Europe après la Première Guerre mondiale (1914–1918).

Les persécutions et les discriminations légales antijuives en Hongrie commencèrent à s'intensifier en 1938. En effet, entre 1938 et 1941, le gouvernement hongrois promulgua trois lois antijuives essentielles :

- La première loi juive (mai 1938) imposait des quotas limitant à 20 % le nombre de Juifs dans certains secteurs de l'économie nationale, notamment des professions en « col blanc », du monde des affaires ou de l'industrie.

- La deuxième Loi juive (mai 1939) définissait les Juifs en termes raciaux et, pour certains, restreignait le droit de vote. Elle durcissait également les quotas établis l'année précédente.

- La troisième loi juive (août 1941) interdisait les mariages et les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs.

À la fin des années 1930 et au début des années 1940, le gouvernement hongrois adopta de nombreuses lois antijuives supplémentaires. La plupart excluaient les Juifs de divers aspects de la vie économique et sociale. En conséquence, des dizaines de milliers d’entre eux perdirent leur emploi, leur entreprise ou leurs moyens de subsistance.

L'expansion territoriale de la Hongrie, 1938–1941

En 1938, la Hongrie chercha à étendre son territoire au-delà des frontières établies après la Première Guerre mondiale, et ce avec le soutien de l'Allemagne nazie, parallèlement à sa propre expansion territoriale. Cet effort aida les dirigeants hongrois à atteindre leur objectif géopolitique : récupérer les territoires perdus dans le cadre des traités de paix de l'après-Première Guerre mondiale.

Entre 1938 et 1941, la Hongrie acquit donc des territoires (voir tableau 1) soustraits à des pays voisins comme la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie. Les populations qui y habitaient étaient multiethniques et multireligieuses. En effet, dans ces régions annexées, on trouvait des Hongrois, des Roumains, des Slovaques, des Serbes, des Juifs, et bien d'autres. Partout, le gouvernement mena persécutions, expulsions et violences contre les populations non hongroises.

Les Juifs des territoires annexés furent soumis aux lois et politiques anti-juives de la Hongrie. Lors du recensement hongrois de 1941, 725 007 personnes étaient définies comme juives, dont environ 325 000 dans les territoires annexés. Pour cette même année, la population juive constituait environ 5 % de la population totale de la Grande Hongrie (14 683 323). En outre, en vertu de la Deuxième loi juive (1939), environ 100 000 personnes supplémentaires étaient considérées comme racialement juives. Et ce, que celles-ci s’identifient elles-mêmes comme juives ou pas.

Tableau 1. L'expansion territoriale hongroise et le nombre de Juifs, 1938–1941

|

Territoire |

Pris à |

Date |

Population totale du territoire annexé (1941) |

Population juive (1941) |

|

Sud de la Slovaquie + petite partie du sud de la Ruthénie subcarpatique (premier arbitrage de Vienne) |

Tchécoslovaquie |

novembre 1938 |

1 000 000 |

68 000 |

|

Ruthénie subcarpathique |

Tchécoslovaquie |

Mars 1939 |

700 000 |

78 000 |

|

Transylvanie du Nord (second arbitrage de Vienne) |

Roumanie |

Août–septembre 1940 |

2 600 000 |

146 000 |

|

Bačka, certaines parties de Baranja, Međimurje et Prekmurje |

Yougoslavie |

Avril 1941 |

1 000 000 |

14 000 |

L'exploitation des hommes juifs dans le système hongrois de service de travail forcé, 1939 à 1945

De 1939 à 1945, le gouvernement hongrois exploita les hommes juifs en âge de faire l’armée dans le système du service du travail (munkaszolgálat).

Ce système de travail obligatoire se substituait au service militaire régulier et était destiné aux hommes considérés comme peu fiables par le gouvernement : opposants politiques, membres de certaines sectes chrétiennes, Roumains, Serbes, et surtout, les Juifs, tous furent contraints de s’enrôler. Au début, ce service de travail forcé s’effectuait en Hongrie et ses territoires annexés, dans de relativement bonnes conditions.

Après l’entrée de la Hongrie dans la Seconde Guerre mondiale au printemps 1941, le ministère hongrois de la Défense transforma le service de travail en une institution plus répressive et ouvertement antisémite. Les travailleurs juifs étaient séparés de leurs homologues non juifs. On ne leur donnait plus d'uniforme. Ils furent obligés de porter des brassards discriminatoires les identifiant comme Juifs.

Dès l'été 1941, des dizaines de milliers de travailleurs juifs furent déployés près des lignes de front dans l'Europe de l'Est occupée par l'Axe, notamment en Ukraine. Les officiers hongrois maltraitaient souvent ces hommes et les soumettaient à des violences meurtrières. On ne leur fournissait pas de logement adéquat, de nourriture, de vêtements ou de soins médicaux. Nombre d'entre eux furent capturés comme prisonniers de guerre des Soviétiques.

Selon les spécialistes, approximativement 100 000 hommes juifs furent contraints de participer au service du travail. Entre 25 000 et 42 000 moururent avant l'occupation de la Hongrie par l'Allemagne en mars 1944.

La déportation des Juifs de Hongrie, le massacre de Kamenets-Podolsk, 1941

L'un des actes de violence antisémite les plus notoires de la première phase de la Shoah en Hongrie s'est produit durant l'été 1941, après l'attaque de l'Axe contre l'Union soviétique (Opération Barbarossa). En juillet-août 1941, les autorités hongroises rassemblèrent et déportèrent les Juifs qu'elles considéraient comme des « étrangers et citoyens inadaptés ». Le gouvernement en déporta plus de 20 000 de l'autre côté de la frontière, dans la Galicie occupée par l'Axe (alors en Pologne, aujourd'hui en Ukraine). Les opérations furent rapides, désordonnées, chaotiques et inhumaines.

Puis, la plupart des Juifs déportés de Hongrie (entre 14 000 et 16 000) furent emmenés dans la ville de Kamenets-Podolsk. Là, ils furent emprisonnés dans un ghetto. Du 26 au 28 août, les SS et les unités de police de l'Allemagne nazie accompagnés de leurs collaborateurs ukrainiens locaux y menèrent une opération d'exécution de masse par balles, assassinant 23 600 Juifs. Il est probable que des responsables militaires hongrois aient observé, et peut-être participé, à la rafle et au massacre.

De nombreux Juifs déportés de Hongrie qui avaient été épargnés à Kamenets-Podolsk furent fusillés lors de massacres, périrent dans les ghettos ou furent exterminés au centre de mise à mort de Belzec. Il est possible que jusqu'à 2 000 réfugiés juifs aient réussi à retourner en Hongrie. Leurs récits de ce qui s'était passé en Galicie furent souvent accueillis avec incrédulité.

Les massacres de la Bačka en Yougoslavie occupée par les Hongrois

En janvier 1942, des unités militaires hongroises menèrent des raids dans la région de la Bačka, annexée par la Hongrie, en Yougoslavie, soi-disant en réponse aux activités des partisans. Des violences eurent lieu à Novi Sad (Újvidék en hongrois) et dans d'autres villes de la région. Les autorités hongroises prenaient pour cible les Serbes, les Juifs et d'autres. Environ 1 000 Juifs et 2 500 Serbes furent tués. En 1943-1944, les auteurs de ces massacres furent jugés par les tribunaux hongrois.

Le refus hongrois de se conformer aux demandes de déportation allemandes, 1942–1944

Lors de la première phase de la Shoah en Hongrie, le gouvernement hongrois ne contribua pas pleinement à l'assassinat massif des Juifs mené par les Nazis.

Le traitement meurtrier des Juifs par l'Allemagne nazie s'intensifia rapidement après l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Les unités allemandes se mirent à exterminer des communautés entières dans le cadre d'opérations d'exécutions de masse par balles. Puis, à la fin 1941 et en 1942, le régime construisit des centres de mise à mort destinés à assassiner les Juifs à l'aide de gaz toxiques. Les autorités allemandes nazies y déportèrent des Juifs de toute l'Europe. Et pour cela, ils se faisaient aider par leurs alliés et collaborateurs.

En 1942, le gouvernement nazi allemand commença à faire pression sur la Hongrie pour qu'elle déporte tous ses Juifs vers les territoires sous contrôle allemand. Mais Horthy et le Premier ministre Miklós Kállay (en fonction de mars 1942 à mars 1944) refusèrent, répondant que le sort de la population juive de Hongrie était une affaire interne. Selon eux, de telles opérations pourraient entraîner des conséquences dévastatrices pour l'économie nationale.

Ce refus de coopérer signifia que des centaines de milliers de Juifs restèrent en vie en Hongrie durant les pires années des massacres de masse. Néanmoins, au cours de cette période, ils furent confrontés à d'importantes difficultés à cause des lois antisémites du pays et du système de travail forcé, même si, contrairement aux Juifs sous occupation nazie directe ailleurs, la plupart purent demeurer chez eux et avoir la nourriture et les ressources nécessaires pour survivre. D’ailleurs, la Hongrie attira même des milliers de réfugiés juifs fuyant les meurtres de masse nazis dans les pays voisins.

Ce fut en mars 1944, lorsque l'Allemagne nazie occupa le pays, que la période pendant laquelle il représentait un relatif refuge contre les massacres nazis prit brusquement fin.

La seconde phase de la Shoah en Hongrie, mars 1944–1945

En mars 1944, l'Allemagne nazie décida d'occuper son allié hongrois pour des raisons militaires liées à son rôle dans l'effort de guerre en cours. Le 19 mars 1944, l'armée allemande entra en Hongrie sans rencontrer de véritable opposition. La population se conforma rapidement aux exigences allemandes. En conséquence, la plupart des troupes allemandes ne restèrent dans le pays que peu de temps. Les Allemands continuèrent cependant à jouer un rôle dominant dans la politique hongroise.

Les autorités allemandes d'occupation permirent à Horthy de garder ses fonctions de régent. De même, de nombreux officiels hongrois purent conserver leurs postes. Mais les Allemands insistèrent pour que Horthy remplace le Premier ministre Kállay par le pro-allemand Döme Sztójay. En tant que Premier ministre, ce dernier coopérait avec les autorités allemandes, et dans son gouvernement, plusieurs antisémites radicaux de droite furent nommés à des postes importants.

L'un des objectifs de l'Allemagne nazie après l'occupation de la Hongrie était de procéder à la déportation et au meurtre de masse des Juifs du pays. En mars 1944, entre 760 000 et 780 000 d’entre eux y résidaient, soit la plus grande communauté juive encore en vie en Europe.

L'occupation constitua un tournant majeur. Au cours de l'année suivante, les Allemands et leurs collaborateurs hongrois assassinèrent environ 500 000 Juifs de Hongrie.

Les nouvelles mesures antisémites en Hongrie sous l'occupation allemande, printemps 1944

Après l’occupation allemande, le gouvernement hongrois adopta des dizaines de décrets antisémites. Son objectif était d'isoler, de stigmatiser et d'appauvrir complètement les Juifs du pays. De nouvelles réglementations antisémites les obligeaient à céder des biens comme des voitures, des téléphones, des radios et des bicyclettes. D'autres décrets leur interdisaient d'assister à des films ou à des pièces de théâtre avec des non-Juifs, ou bien réduisaient leurs rations alimentaires.

Fin mars 1944, le gouvernement hongrois annonça qu'à partir du 5 avril, tous les Juifs âgés de 6 ans et plus seraient contraints de porter l'étoile jaune sur leurs vêtements.

Dans tout le pays, les autorités hongroises, y compris les maires, officiers de police et gendarmes, coopérèrent pour appliquer ces mesures. Sur ordre du gouvernement, ils demandèrent aux communautés juives de créer un recensement de tous les Juifs de leur juridiction.

Les ghettos de transit hongrois et la déportation des Juifs de Hongrie, avril-juillet 1944

Les autorités allemandes et hongroises commencèrent rapidement à planifier l'enfermement des Juifs de Hongrie dans des ghettos et leur déportation. L'officier nazi SS Adolf Eichmann et son équipe d'experts en déportation se rendirent à Budapest pour faciliter le processus. Au printemps et à l’été 1944, la Hongrie fut divisée en six zones opérationnelles, avec dans chacune, la création de ghettos en prélude à la déportation.

À partir d'avril 1944, les autorités hongroises — fonctionnaires de régions et de districts, maires, responsables de la santé publique, policiers et gendarmes — mirent en place des ghettos de transit dans les lieux urbains. Souvent établis dans les quartiers juifs ou dans de vastes bâtiments comme des usines, des entrepôts ou des briqueteries, ils étaient habituellement situés près d’installations ferroviaires pour simplifier la déportation. Les Juifs des petites agglomérations et des villages étaient regroupés dans les ghettos des grandes villes. Ils y restaient emprisonnés durant plusieurs jours, parfois des semaines. Sous la surveillance des autorités hongroises, ils bénéficiaient d'un accès limité à la nourriture, à un logement et des soins médicaux. Quelques membres des autorités allemandes participèrent à ce processus. Cette ghettoïsation s'accompagna de pillages, de vols et de tortures généralisés.

Les déportations systématiques des Juifs depuis les ghettos de transit furent lancées à la mi-mai 1944. Zone par zone, les experts allemands et les gendarmes hongrois forçaient les Juifs à monter dans des wagons de marchandises. Entre le 15 mai et le 9 juillet 1944, environ 437 000 d’entre eux furent déportés de Hongrie par 147 trains. Environ 420 000 furent envoyés au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, où ils étaient aussitôt soumis à un processus de sélection. Ainsi, environ 100 000 furent sélectionnés pour le travail forcé à Auschwitz, tandis que les autres, soit environ 330 000 Juifs (environ 75 %), étaient assassinés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. Les victimes comprenaient des hommes, des femmes et des enfants. Ce fut la période la plus meurtrière à Auschwitz-Birkenau.

Horthy interrompt les déportations, juin-juillet 1944

Le 7 juillet 1944, motivé par la détérioration de la situation militaire de l'Allemagne, des menaces internationales et des pressions de son entourage rapproché, Horthy ordonna l'arrêt des déportations des Juifs de Hongrie. Néanmoins, les déportations vers Auschwitz en provenance des villes autour de Budapest se poursuivirent encore pendant deux jours, pour prendre fin le 9 juillet. Mais malgré les ordres de Horthy, Eichmann, ses experts allemands en déportation et leurs alliés au sein du gouvernement hongrois tentèrent de continuer. Ils organisèrent un petit nombre de déportations de Juifs vers Auschwitz depuis des camps d'internement hongrois à la fin juillet et en août 1944.

La seule communauté juive majoritairement épargnée par les déportations des mois précédents fut celle de Budapest.

Les « maisons étoilées » : Budapest, été 1944

En juillet 1944, la grande communauté juive de Budapest comptait environ 200 000 personnes.

Cet été-là, les conditions de vie à Budapest étaient difficiles. Les lois et mesures antisémites du gouvernement hongrois étaient toujours pleinement en vigueur. Des nouvelles des déportations en provenance de la campagne avaient atteint la capitale et celle-ci se voyait désormais imposée une autre forme de ghettoïsation par le gouvernement hongrois. En effet, la municipalité contraignit les Juifs à vivre dans des « maisons étoilées », en référence à l’étoile jaune. Enfin, les autorités avaient instauré un couvre-feu, entre autres restrictions.

Les opérations de sauvetage en Hongrie

De par la chronologie de la Shoah en Hongrie, plusieurs opérations de sauvetage extraordinaires purent avoir lieu, tant grâce à des Juifs qu’à des non-Juifs.

Les dirigeants juifs du Comité de secours et de sauvetage de Budapest tentèrent notamment de négocier avec les chefs nazis et de les corrompre pour sauver les Juifs de Hongrie. La commission parvint à mettre en place une opération connue sous le nom de « Transport Kasztner», où, en échange d'argent et d'objets de valeur, les responsables nazis acceptèrent de permettre à un convoi de Juifs de gagner un lieu sûr. Plus de 1 600 Juifs purent ainsi survivre.

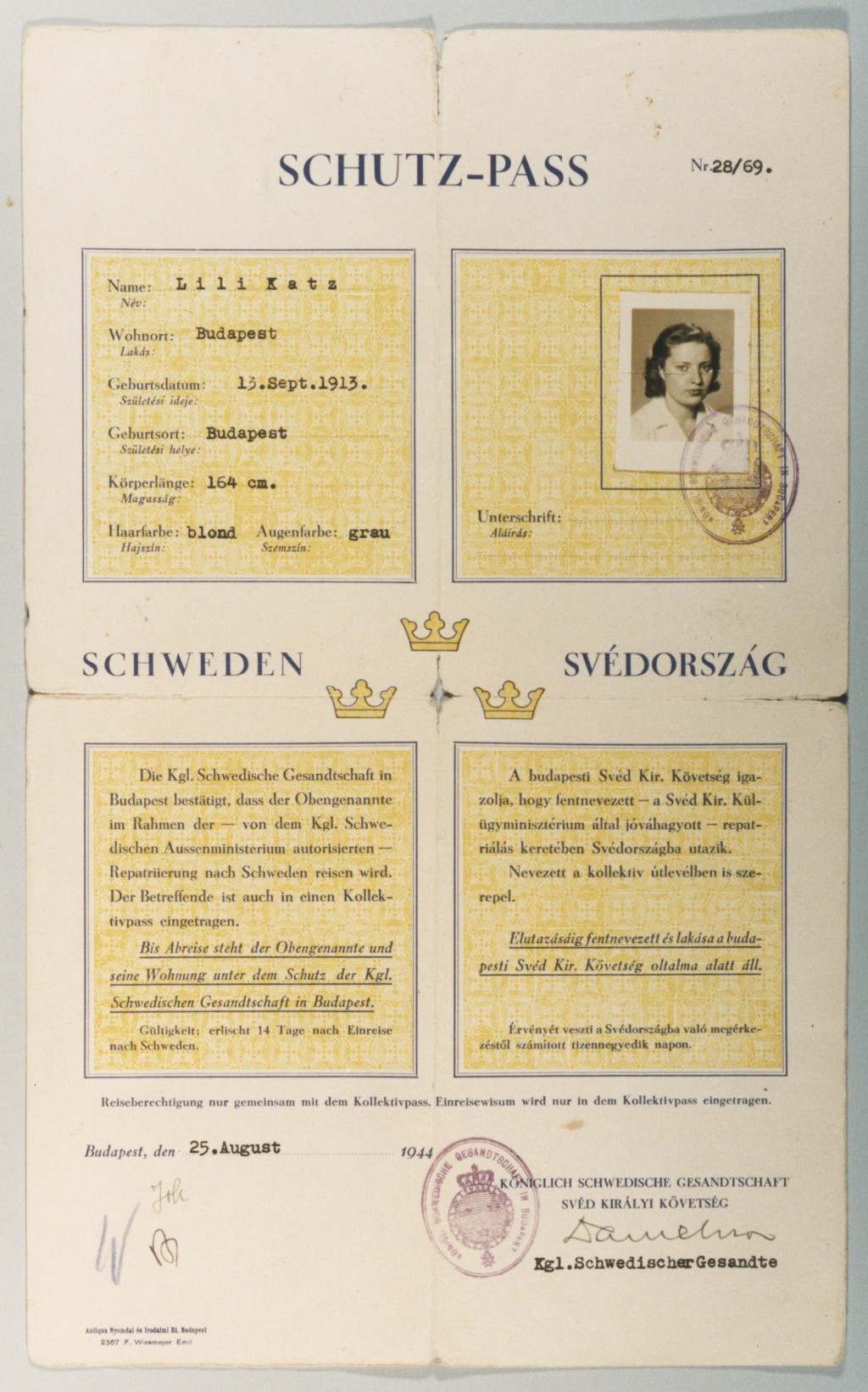

Durant l'été et l'automne 1944, plusieurs opérations internationales de sauvetage furent menées à Budapest, dirigées par des membres de missions diplomatiques de pays neutres, notamment de Suède et de Suisse. Raoul Wallenberg (Suède) et Carl Lutz (Suisse) coordonnèrent ainsi la création et la distribution de lettres de protection. Parfois appelé Schutzpass, ce document indiquait qu'une personne (ou une famille) était censée être sous la protection d'une puissance neutre. De plus, les sauveteurs établirent des lieux sûrs pour les Juifs dans la ville. Ils travaillaient souvent en étroite collaboration avec des organisations juives et des groupes de sauvetage. Wallenberg était recruté par le War Refugee Board américain.

La prise de contrôle de la Hongrie par les Croix-Fléchées

En août 1944, alors que le cours de la guerre basculait un peu plus en faveur des Alliés, Horthy limogea le Premier ministre Sztójay et forma un nouveau gouvernement. Au passage, il destitua plusieurs des membres antisémites d'extrême droite les plus radicaux nommés par Sztójay. En septembre, l’Armée rouge (l’armée soviétique) passa la frontière hongroise. Horthy envoya des représentants pour négocier un cessez-le-feu avec les Soviétiques.

Le 15 octobre 1944, Horthy tenta de rompre ouvertement avec l'Allemagne nazie. Il annonça un cessez-le-feu avec les Soviétiques, mais son action était mal planifiée. Les Allemands et leurs collaborateurs hongrois prirent rapidement le contrôle de la situation et l’arrêtèrent. Quand ils menacèrent la vie de son fils et exigèrent qu'il instaure un nouveau gouvernement, Horthy accepta. Le nouveau gouvernement était dirigé par Ferenc Szálasi, chef du parti fasciste et radicalement antisémite des Croix-Fléchées (Nyilaskeresztes Párt). Sous sa direction, la Hongrie continua à combattre les Soviétiques aux côtés de l'Allemagne nazie.

Les milices des Croix-Fléchées firent régner la terreur sur les Juifs de Budapest. Leurs membres (appelés « Nyilas ») les abattaient et les jetaient dans le Danube.

Les déportations en partance de Budapest, automne 1944

Le 20 octobre, les milices des Croix fléchées se mirent à rassembler des Juifs pour les soumettre aux travaux forcés. Le lendemain, le gouvernement des Croix fléchées émit une ordonnance selon laquelle tout homme juif et toute femme juive devaient y être astreints. Des dizaines de milliers d’entre eux furent raflés. Dans un premier temps, ils durent creuser des fossés antichars autour de la ville. Puis, le 6 novembre, le gouvernement commença à les déporter à pied sur environ 160 kilomètres vers l'ouest, jusqu'à Hegyeshalom (village situé le long de la frontière entre l'Autriche et la Hongrie). De nombreux Juifs moururent ou furent abattus en cours de route. Ceux qui survécurent au voyage furent remis aux Allemands, soi-disant à titre de prêt. De même, les Hongrois « prêtèrent » des bataillons de travailleurs forcés juifs. Des diplomates (y compris Raoul Wallenberg et Carl Lutz), des organisations juives et des Hongrois ordinaires intervinrent dans la mesure de leurs moyens pour tenter de fournir de l'aide ou de sauver des individus de la déportation.

Des dizaines de milliers de Juifs hongrois furent livrés aux Allemands en novembre–décembre 1944. Ceux-ci les obligèrent à effectuer des travaux forcés, notamment pour construire des tranchées de défense. Les conditions étaient fatales et exténuantes, et des milliers de personnes moururent ou furent tuées. Des milliers d’autres périrent lors des marches de la mort au printemps 1945.

Le ghetto de Budapest et le ghetto international, novembre-décembre 1944

À la fin de l'année 1944, le régime des Croix-Fléchées créa deux ghettos à Budapest.

L'un d'eux, fermé, se situait dans le quartier juif traditionnel de Budapest. Le régime ordonna aux Juifs vivant dans les « maisons étoilées » d’y déménager. On appela le lieu « ghetto de Pest » ou « grand ghetto ». Particulièrement surpeuplé, il fut scellé en décembre 1944. Il pouvait accueillir environ 70 000 personnes. Environ 3 000 Juifs y moururent.

Les Juifs munis de laissez-passer internationaux de protection furent logés dans ce qu'on appelait le « ghetto international », « ghetto protégé » ou « petit ghetto ». Cette zone n'était pas bouclée, mais elle comprenait un groupe d'immeubles d'habitation sous protection internationale. Officiellement, 15 600 personnes y vivaient. En réalité, des milliers d'autres cherchèrent à s'y mettre à l'abri, avec parmi elles des personnes dotées de documents de protection falsifiés, ou sans papiers.

Des milliers de Juifs de Budapest se cachèrent plutôt que de s'installer dans l'un ou l'autre ghetto.

La fin : la libération des Juifs de Hongrie, 1944–1945

Au fur et à mesure que l'Armée rouge (l'armée soviétique) avançait vers l'ouest, les Juifs de Hongrie étaient libérés. Parmi eux se trouvaient des Juifs dans les bataillons de travail forcé et d’autres qui vivaient cachés.

Le 2 novembre 1944, les Soviétiques commencèrent leur offensive contre Budapest. Pendant l'hiver 1944–1945, ils encerclèrent puis assiégèrent la ville. Les forces allemandes et hongroises combattirent avec acharnement pour défendre la capitale. Dans le même temps, les milices du parti des Croix-Fléchées continuèrent à perpétrer des violences contre les Juifs. Les Soviétiques libérèrent le ghetto international le 16 janvier 1945 et le ghetto de Budapest les 17 et 18 janvier, avant de conquérir le reste de la ville en février. En avril 1945, les Soviétiques avaient entièrement pris le contrôle de la Hongrie.

À Budapest ils libérèrent environ 119 000 Juifs, et quelques autres ailleurs dans le pays.

Le nombre de victimes de la Shoah en Hongrie

En 1941, environ 825 000 Juifs vivaient en Hongrie et dans ses territoires annexés. Plus de 65 % d'entre eux (environ 550 000 personnes) furent exterminés pendant la Shoah.

Entre 44 000 et 63 000 Juifs moururent ou furent tués au cours de la première phase de la Shoah en Hongrie.

Dans la seconde phase, on dénombre environ 500 000 Juifs hongrois morts. Parmi eux, environ 330 000 furent exterminés dans les chambres à gaz dès leur arrivée au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Des dizaines de milliers d'autres périrent pendant leur internement à Auschwitz ou dans d'autres camps de concentration allemands, dans des camps de travail forcé ou lors des marches de la mort. Des milliers de personnes furent assassinées à Budapest par les miliciens hongrois des Croix-Fléchées.

Environ 250 000 Juifs de Hongrie survécurent à la Shoah. Ils ne purent s’en sortir que grâce à une convergence de facteurs, notamment les opportunités du moment, les opérations de sauvetage et la chance.

Notes

-

Footnote reference1.

À la fin du 19e siècle, la Hongrie était une partie autonome de l’Empire austro-hongrois. Durant la Première Guerre mondiale (1914–1918), l'Autriche-Hongrie combattit aux côtés des empires centraux, notamment les empires allemand et ottoman. Lorsqu'il devint évident que ceux-ci étaient en train de perdre la guerre, l'Empire austro-hongrois s'effondra. De nouveaux États-nations indépendants le remplacèrent, dont la Hongrie. Par ailleurs, le déclin de l'empire entraîna d'importants conflits diplomatiques et militaires pour déterminer à qui appartiendrait chaque territoire. Ainsi, lors des négociations de paix d'après-guerre, des territoires qui avaient fait partie de l'empire hongrois furent attribués à d'autres pays, comme la Roumanie, le nouvel État de Tchécoslovaquie et le royaume que l'on appela la Yougoslavie. Les pertes territoriales hongroises furent confirmées par le traité de Trianon, signé à Paris en juin 1920. Le pays ne comprenait plus qu'un tiers de son territoire d'avant-guerre.

-

Footnote reference2.

Les premiers Juifs hongrois partis à Auschwitz furent déportés depuis les camps d'internement hongrois à la fin du mois d'avril 1944. Ensuite, les déportations systématiques commencèrent à la mi-mai.

-

Footnote reference3.

Au total, les spécialistes estiment qu'environ 430 000 Juifs de Hongrie furent déportés à Auschwitz en 1944. La majorité de ces déportations eut lieu entre le 15 mai et le 9 juillet. Au cours de cette période, environ 420 000 Juifs furent déportés depuis la Hongrie à Auschwitz. Le nombre total de 430 000 inclut les convois envoyés depuis la Hongrie vers Auschwitz à la fin avril 1944, ainsi que ceux envoyés plus tard au cours de l'été et au début de l'automne 1944. En juin 1944, plusieurs convois transportant environ 15 000 Juifs furent emmenés des ghettos de transit en Hongrie vers Strasshof, camp de transit situé près de Vienne. De là, ils furent affectés aux travaux forcés à Vienne. Selon les experts, 75 % des déportés de Strasshof ont survécu.