Les camps nazis

Entre 1933 et 1945, l'Allemagne nazie met en place des dizaines de milliers de camps. Le régime y emprisonne des millions d’individus. Les Nazis utilisent ces sites de détention à de nombreuses fins, notamment pour incarcérer des ennemis, réels ou supposés, et pour assassiner les Juifs en masse. Les camps nazis sont des lieux où règnent la cruauté, la torture, la privation, des maladies incontrôlées, le travail forcé épuisant et une violence extrême.

Points de repère

-

1

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes sont emprisonnées dans les camps nazis.

-

2

Les Nazis établissent plusieurs types de camps pour mener à bien l'assassinat en masse des Juifs d'Europe.

-

3

On fait souvent référence à l’ensemble des camps nazis comme étant des camps de concentration, mais ceux-ci ne sont qu'un type de camp parmi d'autres.

L'Allemagne nazie (1933-1945) emprisonna massivement des personnes dans un vaste réseau de camps et d'autres sites de détention. Au total, il existait des dizaines de milliers de camps nazis au sein de multiples systèmes concentrationnaires, gérés par de nombreuses et diverses autorités administratives allemandes. Les Nazis en créèrent à différents moments et pour différentes raisons.

Des camps furent mis en place dès l’arrivée au pouvoir des Nazis en 1933. Cependant, ce fut pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) que leur portée et leur ampleur prirent des proportions inédites et extraordinaires. Ce fut en particulier le cas lorsqu’ils créèrent des camps spécialement destinés à l'assassinat de masse des Juifs.

Les camps nazis restèrent des lieux de torture, de souffrance, de privation et de massacre jusqu'à la toute fin de la guerre. Seules la défaite de l'Allemagne nazie par les puissances alliées et la libération des camps purent mettre un terme cette terreur généralisée.

Depuis 1945, certains camps nazis sont devenus des lieux de mémoire, des musées ou des archives. On peut y découvrir les horreurs perpétrées par les Nazis et en savoir plus sur les personnes qui y ont été emprisonnées et assassinées. Au cours des dernières décennies, des projets de recherche, notamment la Encyclopedia of Camps and Ghettos (Encyclopédie des camps et des ghettos) du United States Holocaust Memorial Museum, ont permis de mettre en évidence, de documenter et de commémorer des milliers de sites de détention.

Les types de camps nazis

Entre 1933 et 1945, l'Allemagne nazie a emprisonné des individus dans des dizaines de milliers de sites à travers l'Allemagne et l'Europe occupée par les Allemands. Nombre d’entre eux étaient appelés « camps ».

Il en existe quelques types principaux, notamment :

- les premiers camps ;

- les camps de concentration ;

- les Zigeunerlager (littéralement « camps de Tsiganes ») ;

- les camps de travaux forcés ;

- les camps de prisonniers de guerre ;

- les camps de transit et les camps de rassemblement pour les Juifs ; et

- les centres de mise à mort (également appelés « camps de la mort » ou « camps d'extermination »).

Il existait par ailleurs de nombreux autres types de sites de détention nazis : ghettos, prisons de la Gestapo, camps de détention pour jeunes, prisons et pénitenciers, ou centres de germanisation. Enfin, d’autres sites de mise à mort ne fonctionnaient pas comme des camps. Il s'agit notamment des centres d'euthanasie T4, où les Nazis assassinèrent des personnes handicapées.

En outre, les alliés et les collaborateurs de l'Allemagne nazie administrèrent également des camps et autres sites de détention. Il s'agit notamment de camps et de ghettos dans le gouvernorat de Transnistrie où les autorités roumaines emprisonnèrent des Juifs, de ghettos de transit pour les Juifs en Hongrie dirigés par des fonctionnaires hongrois, de camps d'internement comme Gurs et Les Milles gérés par les autorités françaises, de camps tels que Jasenovac dans l'État indépendant de Croatie, et de camps d'internement en Slovaquie.

Voici une liste chronologique des types de camps nazis, chaque section expliquant qui l'administrait, avec une description des groupes de prisonniers qui y étaient incarcérés.

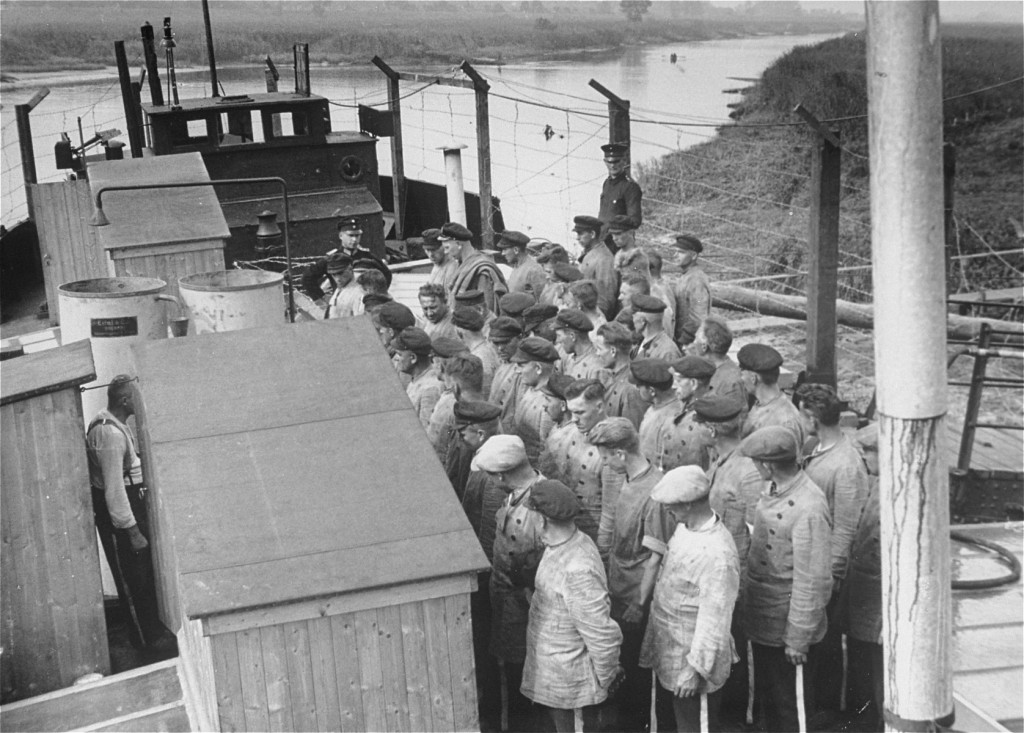

Les premiers camps, 1933-1934

Les camps de détention de l'Allemagne nazie furent établis peu après la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier en janvier 1933. Ils furent créés de manière ponctuelle et improvisée au fur et à mesure que la vague de terreur du régime s’abattait contre les opposants politiques du Parti nazi. En 1933, des dizaines de milliers de prisonniers furent ainsi détenus dans ces premiers camps de fortune, majoritairement de jeunes hommes membres du Parti communiste allemand ou de ses affiliés. La plupart d'entre eux n'avaient jamais été inculpés.

Il existait au moins 100 de ces premiers camps répartis dans toute l'Allemagne. N’étant pas établis sur un modèle unique, ils différaient par leur emplacement, leur administration et leur objectif. Nombre d’entre eux furent créés par divers fonctionnaires allemands au niveau local et de l'État. Souvent, ils étaient gérés par des paramilitaires nazis. On peut citer, entre autres, les camps suivants :

- Esterwegen ;

- Börgermoor ;

- Oranienburg ;

- Hainewalde ;

- Hainichen ; et

- Columbia-Haus.

La plupart n'ont existé que pendant une courte période. Au fur et à mesure que le régime se stabilisait, il n’était pas rare qu’ils ferment, qu’ils soient centralisés ou normalisés pour devenir des camps de concentration SS officiels. De nombreux prisonniers en furent alors libérés.

Les camps de concentration

Les camps de concentration nazis (Konzentrationslager) étaient un type spécifique de camp administré par la SS (Schutzstaffel, escadron de protection). Dans un premier temps, le régime nazi s’en servit pour terroriser et enfermer les opposants politiques. Mais au fil du temps, les Nazis incarcérèrent également d'autres groupes dans ce système concentrationnaire, où les SS les exploitaient brutalement en les soumettant au travail forcé.

Administration et structure des camps de concentration

À partir de 1934, l'inspection SS des camps de concentration (Inspektion der Konzentrationslager, IKL) assura la gestion du système des camps de concentration. Ensuite, ils furent placés sous l'autorité du Bureau central de l'administration économique de la SS (SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, SS-WVHA), pour continuer à se transformer au fil du temps, et s’organiser en camps principaux et en camps satellites (souvent appelés sous-camps).

Les camps de concentration nazis étaient des lieux de détention extralégale. Contrairement aux prisons, ils étaient indépendants de tout contrôle judiciaire. Les Nazis y incarcéraient des personnes sans les accuser d’aucun crime et les y détenaient pour une durée indéterminée et sans recours juridique. Rien ne garantissait qu'ils seraient un jour libérés.

Les SS créèrent un système standardisé : des clôtures de barbelés et des tours de guet entouraient systématiquement les camps, qui étaient gardés par des unités SS.

Dans tous les camps de concentration, les SS déshumanisaient les prisonniers. En général, on leur tondait les cheveux à leur arrivée. Ils étaient contraints de porter des uniformes. On leur attribuait des numéros, que le personnel du camp utilisait à la place de leurs noms. Grâce à des insignes, les SS identifiaient différents groupes définis auxquels appartenaient les prisonniers. Ceux-ci étaient peu nourris, à la limite de la famine. Les vêtements et les soins fournis s’avéraient inadaptés. Enfin, les gardiens SS et les fonctionnaires des prisons battaient, torturaient, harcelaient et agressaient sexuellement les prisonniers, avec peu ou pas de répercussions.

Le système concentrationnaire

Le premier camp de concentration SS officiel, Dachau, fut créé en mars 1933. Il devint un modèle pour l'administration et l'organisation des camps de concentration SS.

En plus de Dachau, les Nazis établirent d'autres camps de concentration en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, notamment :

- Sachsenhausen ;

- Buchenwald ;

- Flossenbürg ;

- Mauthausen (en Autriche annexée) ; et

- Ravensbrück.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils continuèrent à développer le système concentrationnaire, avec notamment :

- Neuengamme ;

- Gross-Rosen ; et

- Bergen-Belsen.

Suivirent trois grands camps de concentration dans la Pologne occupée par les Allemands :

- Stutthof ;

- Lublin/Majdanek ; et

- Auschwitz (qui a ensuite inclus le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau).

Il y avait également des camps de concentration dans d'autres parties de l'Europe occupée par les Allemands, notamment à Herzogenbusch (Vught) aux Pays-Bas et à Natzweiler en France.

Au total, plus de deux millions de personnes furent emprisonnées dans les camps de concentration nazis. Des centaines de milliers y périrent.

Les Zigeunerlager (« camps de Tsiganes »)

À partir de 1935, les autorités allemandes ouvrirent des Zigeunerlager (littéralement « camps de Tsiganes ») où interner des Roms (Tsiganes) et des Sintis en Allemagne et dans certains territoires annexés. L’initiative ne relevait en général que des forces de police, de gouvernements ou conseils municipaux, toujours au niveau local. Les camps se trouvaient en périphérie de nombreuses villes. Les Roms y étaient soumis au couvre-feu, constamment surveillés, et y vivaient dans de mauvaises conditions. De nombreux Roms et Sintis d'Allemagne (mais pas tous) furent contraints de s'y installer.

Parmi les Zigeunerlager les plus notables de l'Allemagne nazie, on peut citer :

- Berlin-Marzahn ;

- Lackenbach ; et

- Köln-Bickendorf.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Nazis déportèrent de nombreux Roms de ces camps vers l'Europe de l'Est occupée par les Allemands, où beaucoup furent assassinés. L’un des sites était le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Ils y étaient emprisonnés dans une section souvent appelée « Zigeunerlager », mais officiellement désignée sous le nom de Section BIIe. Ils y étaient enfermés après avoir été déportés d'Europe centrale et occidentale.

Les camps de travaux forcés

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Nazis assujettirent des millions de personnes au travail forcé, dans différents types de camps et dans des conditions brutales. Il s’agissait pour le régime nazi et des entreprises privées d’exploiter le travail des prisonniers à des fins économiques et pour répondre à des pénuries de main-d'œuvre.

Les principaux types de camps de travaux forcés comprenaient :

- des camps de travailleurs forcés étrangers (civils d'autres pays, notamment de Pologne et d'Union soviétique, déportés en Allemagne pour effectuer des travaux manuels dans le cadre de l'effort de guerre allemand) ;

- des camps d'éducation au travail (Arbeitserziehungslager, ou AEL), tels que Syrets, dirigés par la Gestapo et utilisés pour emprisonner les travailleurs et les travailleurs forcés accusés de sabotage ou de fuite, ou tout autre motif de refus ou de réticence à travailler ; et

- des camps de travail pour les Juifs en Allemagne de l'Est (Haute-Silésie, aujourd'hui en Pologne), en Pologne occupée par les Allemands et en Europe de l'Est, notamment à Blechhammer, Janowska, Plaszow, Skarżysko-Kamienna, Pionki, Starachowice et Częstochowa.

Les camps de concentration et les camps de travaux forcés présentaient des similitudes. Dans les deux cas, le régime nazi et des entreprises privées exploitaient les prisonniers pour les soumettre au travail forcé. Mais il existait également des différences importantes. Les camps de concentration étaient normalisés et administrés par l'IKL et le WVHA. Mais les camps de travaux forcés, eux, relevaient de différentes autorités administratives et ne se conformaient pas à un modèle standard. En règle générale, les prisonniers ne portaient pas d'uniforme et ne se voyaient pas attribuer de numéro. La distinction entre ces types de camps se fit de plus en plus floue vers la fin de la guerre, car certains camps de travaux forcés devinrent des sous-camps de camps de concentration. Ce fut le cas, par exemple, de Blechhammer, sous-camp d'Auschwitz en 1944.

Les camps de prisonniers de guerre

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande (la Wehrmacht) créa des centaines de camps de prisonniers de guerre pour regrouper les soldats ennemis capturés. L'organisation et l'administration de ces camps étaient complexes et variaient selon les services. Le commandant, le personnel du camp et les gardes venaient de la Wehrmacht, des militaires pour la plupart, mais certains étaient des employés civils de l'armée.

Certains camps de prisonniers de guerre étaient situés en Allemagne. D'autres furent établis dans les zones occupées par les Allemands. Dans certains cas, l'Allemagne traitait les prisonniers de guerre capturés conformément au droit international. C'était généralement le cas lorsqu’ils venaient d'Europe occidentale, de Grande-Bretagne et des États-Unis. En revanche, l'armée allemande traitait ceux d'Union soviétique comme des ennemis raciaux et idéologiques, les soumettant à des conditions exténuantes et au meurtre de masse.

Le type de camp de prisonniers de guerre le plus répandu et le plus important était appelé Stalag (Stammlager). Des dizaines de milliers de soldats y furent rassemblés durant de longues périodes. Mais le système de camps de prisonniers de guerre comportait également d'autres types de camps. En outre, l'armée allemande administrait des camps d'internement pour les civils des pays ennemis. On les appelait Internierungslager ou Ilags.

Les camps de prisonniers de guerre étaient fréquemment déplacés d'un endroit à l'autre. Ainsi, contrairement aux autres types de camps nazis souvent désignés par leur emplacement, les camps de prisonniers de guerre se voyaient généralement attribuer un numéro, par exemple, le Stalag IX B.

Les camps de transit et les camps de rassemblement pour les Juifs

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les autorités allemandes nazies créèrent des camps de transit (Durchgangslager) et des camps de rassemblement (Sammellager) pour emprisonner temporairement les personnes juives.

Les camps de transit et de rassemblement jouèrent un rôle important dans la « solution finale à la question juive », le plan nazi d’assassinat systématique des Juifs d'Europe. Dans le cadre de cette « solution finale », les Nazis forcèrent les Juifs à quitter leurs maisons avant de les transporter (généralement par train) vers des ghettos, des sites et des centres de mise à mort. Pour les Juifs d'Europe occidentale et centrale, ces types de camps n’étaient qu’un lieu intermédiaire, où ils étaient emprisonnés après avoir été chassés de chez eux et avant d'être déportés. Là se trouvait souvent leur dernier lieu de détention dans leur ville ou leur pays d'origine. Des dizaines de milliers d’entre eux passèrent par ces sites dans le cadre de la « solution finale ».

En général, les Juifs étaient emprisonnés dans des camps de transit et des camps de rassemblement durant plusieurs jours. Les principaux camps de transit comprennent :

- Westerbork aux Pays-Bas ;

- Drancy en France ; et

- Mechelen/Malines (également connu sous le nom de Kazerne Dossin) en Belgique.

Le ghetto de Theresienstadt servit également de camp de transit pour les Juifs tchèques.

Les principaux camps de rassemblement comprenaient les camps de la Kleine Sperlgasse, de la Castellezgasse et de la Malzgasse à Vienne, ainsi que la Große Hamburger Straße à Berlin.

Les centres de mise à mort (également appelés « camps de la mort » et « camps d'extermination »)

Dans le cadre de la « solution finale », le régime nazi allemand créa cinq centres de mise à mort, spécialement destinés à l'assassinat des Juifs. En français, ces centres de mise à mort sont parfois appelés « camps de la mort » ou « camps d’extermination ». On y assassinait principalement par du gaz toxique diffusé dans des chambres à gaz hermétiquement fermées. Ces cinq centres de mise à mort étaient :

- Chełmno ;

- Belzec ;

- Sobibor ;

- Treblinka ; et

- Auschwitz-Birkenau.

Les Nazis les construisirent en 1941-1942 dans le seul but d’exterminer les Juifs à grande échelle.

Environ 2,7 millions de Juifs furent tués dans les cinq centres de mise à mort. Cela représente un peu moins de la moitié de tous les Juifs assassinés pendant la Shoah. Au total, ce furent six millions de Juifs que les Nazis, leurs alliés et leurs collaborateurs exterminèrent au cours de la Shoah.