纳粹集中营

1933年至1945年间,纳粹德国建立了数以万计的集中营,并在这些集中营中囚禁了数百万人。纳粹将这些拘留场所用于多种目的,包括监禁真正的和想象中的敌人,以及大规模屠杀犹太人。纳粹集中营充斥着虐待、酷刑、物资匮乏、疾病肆虐、繁重的强迫劳动和极端暴力。

关键事实

-

1

第二次世界大战期间,数百万人被囚禁在纳粹集中营。

-

2

纳粹在大规模谋杀欧洲犹太人的过程中使用了多种类型的营地。

-

3

人们通常将所有纳粹营地都称为集中营,但集中营只是纳粹营地的其中一种类型。

纳粹德国(1933–1945年)在营地和其他拘留场构成的庞大网络中大规模囚禁人员。纳粹营地的数量多达数万个,分属多个不同的营地系统,由许多不同的德国行政当局管理。在不同时期、出于不同目的,纳粹建立了这些营地及相应体系。

纳粹几乎从1933年掌权起就建立了集中营。然而,在第二次世界大战期间(1939-1945年),集中营的范围和规模达到了前所未有的程度。值得注意的是,正是在战争期间,纳粹专门建立了用于大规模屠杀犹太人的集中营。

纳粹集中营一直是酷刑、苦难、物资匮乏和大规模屠杀的场所,直到战争惨烈结束。当盟军打败纳粹德国并解放纳粹集中营,这场蔓延甚广的恐怖浩劫才被终结。

1945年后,一些纳粹集中营成为了纪念遗址、博物馆或档案馆。在这些地方,人们可以了解纳粹集中营中曾经的恐怖暴行,以及在此被囚禁和杀害的人们。近几十年来,包括美国大屠杀纪念馆的《营地与犹太人聚集区百科全书》在内的研究项目发掘、记录和纪念了数千个拘留场所。

纳粹集中营的类型

1933年至1945年间,纳粹德国在德国和欧洲德占区数万个地点囚禁犯人。其中许多地点被称为“营地”。

纳粹营地的主要类型包括:

- 早期营地;

- 集中营;

- 吉普赛营地(字面翻译,原文为Zigeunerlager);

- 强制劳动营;

- 战俘营 (POW) ;

- 中转营和犹太人收容营;以及

- 屠杀中心(又称“死亡营”或“灭绝营”)。

此外,还有许多其他类型的纳粹拘留场所,包括犹太人聚集区、盖世太保监狱、青少年拘留营、普通监狱和刑罚机构,以及雅利安化机构。还有一些屠杀地点并不作为营地运作,其中包括纳粹用于杀害残障人士的“安乐死”T4屠杀中心。

此外,纳粹德国的盟国和同伙还管理着营地和其他拘留场所。其中包括:罗马尼亚当局在德涅斯特河左岸省 (Transnistria Governorate) 囚禁犹太人的集中营和聚集区;匈牙利官员在匈牙利境内运作的犹太人中转聚集区;法国当局管理的古尔斯 (Gurs) 和莱斯米勒 (Les Milles) 等此类拘留营;克罗地亚独立国的亚森诺瓦茨 (Jasenovac) 等营地;以及斯洛伐克境内的拘留营。

以下是按时间顺序排列的纳粹营地类型。每一部分都介绍了一种类型的纳粹集中营,说明了营地的管理者,以及哪些囚犯群体被囚禁其中。

早期营地,1933–1934年

1933年1月,阿道夫·希特勒被任命为总理不久,纳粹德国就建立了拘留营。这些营地是临时起意、即兴应付建立的,是纳粹政权针对纳粹党政治对手掀起的恐怖统治浪潮的一部分。1933年,数万名囚犯被关押在这些早期的临时营地中。这些早期营地中的绝大多数囚犯都是德国共产党或其附属组织的年轻男性。大多数人从未被指控犯罪。

在整个德国至少有100个早期营地。这些营地并不完全相同,它们的所在地点、管理和用途也不一样。国家和地方各级的德国官员建立了这些早期营地,许多营地由纳粹准军事组织成员管理。早期营地的例子还包括:

- 埃斯特韦根;

- 伯格莫尔;

- 奥拉宁堡;

- 海内瓦尔德;

- 海尼兴;以及

- 哥伦比亚屋。

大多数早期营地只存在了很短的时间。随着政权稳定,这些早期营地往往被关闭、合并或标准化,成为党卫军的正式集中营。许多囚犯从这些早期集中营中获释。

集中营

纳粹集中营(Konzentrationslager)由党卫军(Schutzstaffel)管理,是一种特定类型的纳粹集中营。最初,纳粹政权利用集中营来恐吓和监禁政治反对派。但随着时间推移,纳粹也在集中营系统中囚禁其他群体。党卫军残酷剥削这些囚犯,强迫他们进行劳动。

集中营的管理和结构

从1934年开始,集中营监察局 (Inspektion der Konzentrationslager, IKL) 开始管理集中营体系。后来,集中营受党卫军经济管理总局 (SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, SS-WVHA)管辖。随着时间推移,纳粹集中营系统不断演变,最终形成由主营地和卫星营地(通常称为分营)组成的体系。

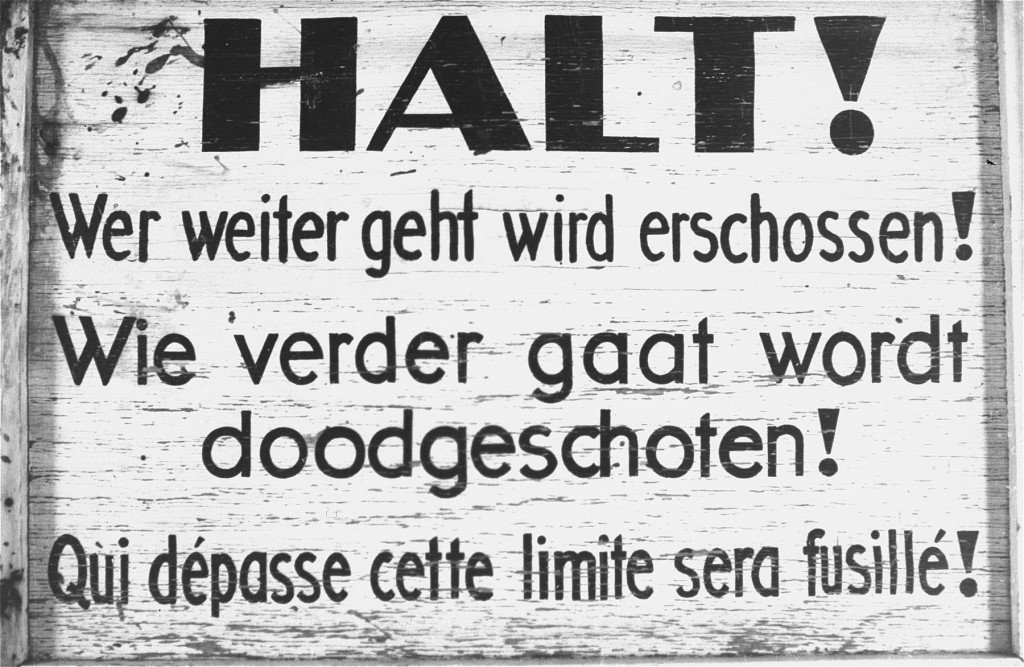

纳粹集中营是法外拘留的场所。与监狱不同,集中营不受任何司法审查的制约。纳粹往往未经指控罪行就将犯人囚禁在这些集中营中。囚犯们被无限期地关押在那里,无法诉诸法律。对于他们能否获释,没有任何保障可言。

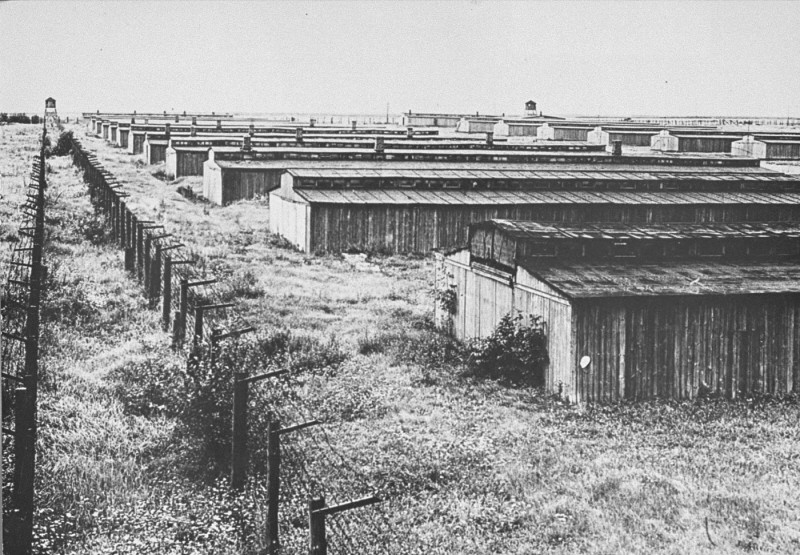

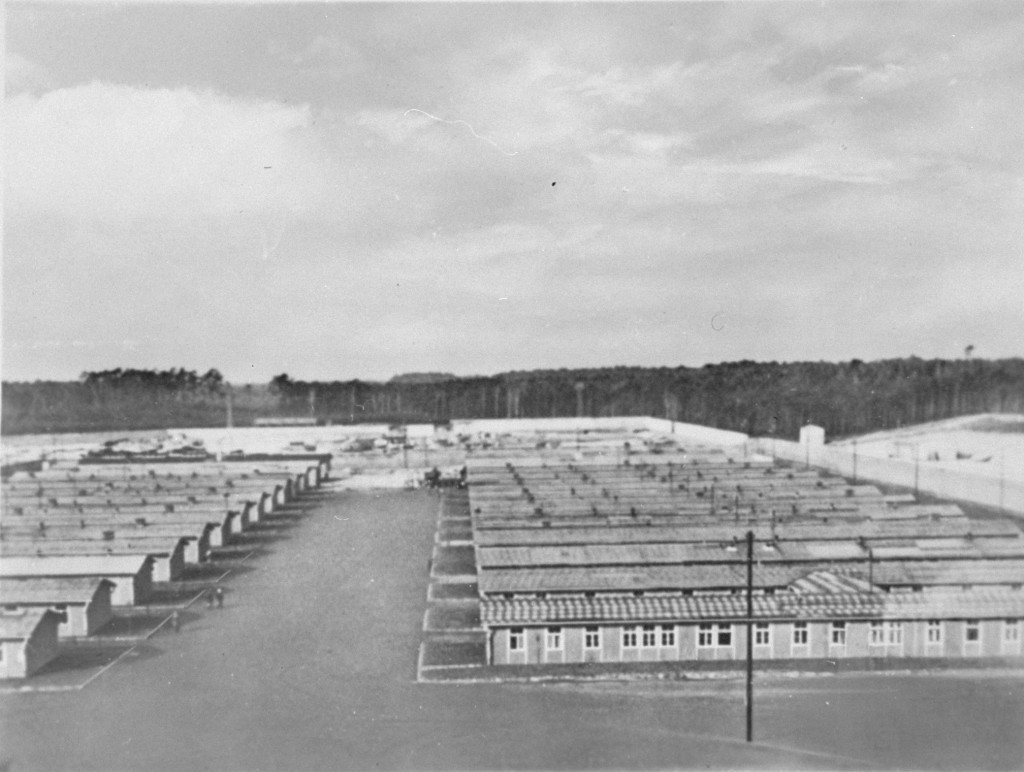

党卫军为其管理的集中营建立了一套标准化系统:铁丝网围栏和瞭望塔包围着这些营地,党卫军部队则进行严加看守。

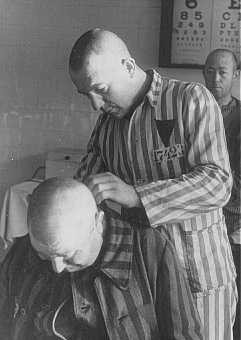

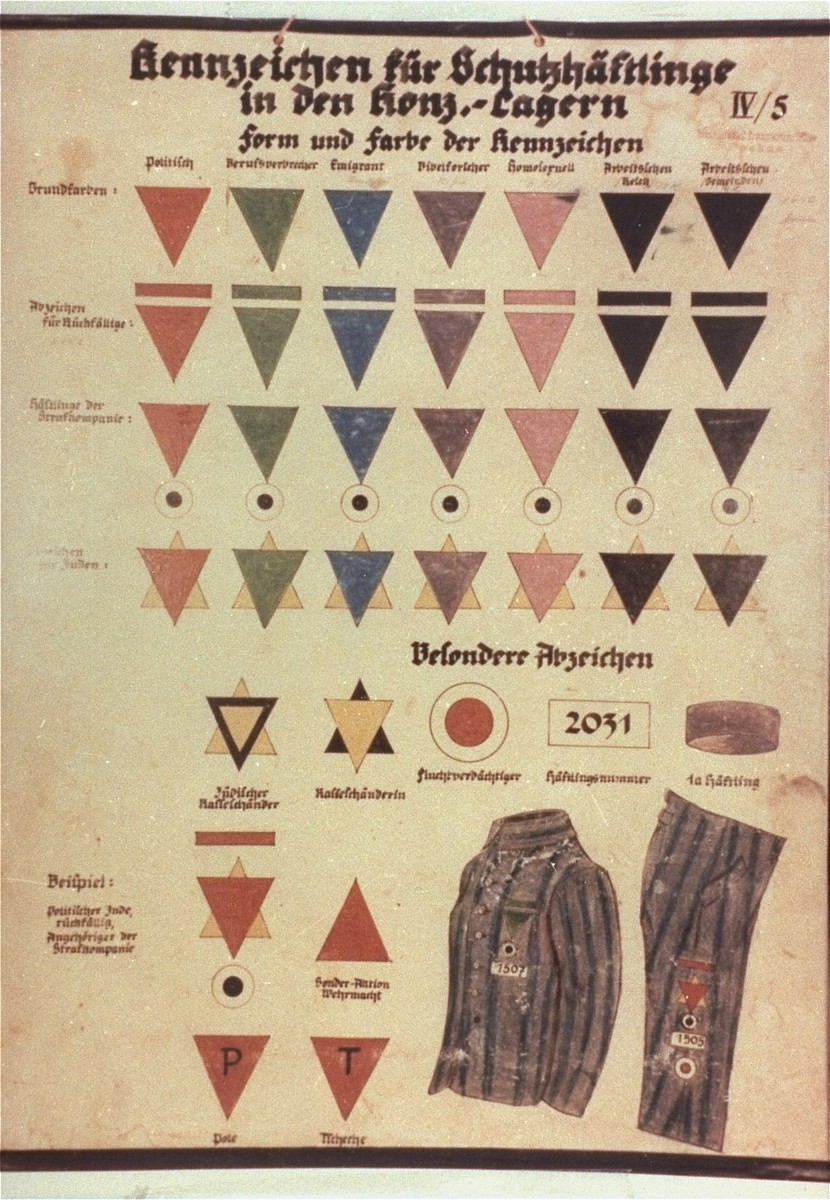

在所有集中营,党卫军都对囚犯实施了非人化对待。大多数情况下,囚犯一到集中营就会被剃光头发,被迫穿上囚服。他们被分配囚犯编号,姓名被编号所代替,党卫军使用徽章将囚犯标记为不同的群体。他们给囚犯提供仅够维持生存的食物,且衣物和医疗护理都极为匮乏。党卫军看守和监狱工作人员对囚犯进行殴打、折磨、虐待和性侵犯,几乎不受任何惩罚。

集中营系统

党卫军于1933年3月建立了第一个正式集中营——达豪集中营。这座集中营成为党卫军集中营管理和组织的典范。

除达豪集中营外,纳粹还在第二次世界大战前于德国建立了其他集中营,包括:

- 萨克森豪森;

- 布痕瓦尔德;

- 弗洛森堡;

- 毛特豪森(位于被吞并的奥地利境内);以及

- 拉文斯布吕克。

第二次世界大战期间,纳粹继续扩大集中营系统。新建立的集中营包括:

- 诺因加默;

- 格罗斯-罗森;以及

- 贝尔根-贝尔森。

战争期间,纳粹还在波兰德占区建立了三大集中营,分别是:

- 施图特霍夫;

- 卢布林/马伊达内克;以及

- 奥斯维辛(最后还包括奥斯维辛-比克瑙屠杀中心)。

在其他欧洲德占区也有集中营,包括荷兰的赫佐根布施 (Vught) 和法国的纳茨维勒。

总共有两百多万人被囚禁于纳粹集中营,数十万囚犯死于其中。

吉普赛营地(Zigeunerlager)

从1935年开始,德国当局开始建立吉普赛营地(字面翻译,原文为Zigeunerlager),用于在德国和部分德占区关押罗姆人和辛提人。这些营地是地方性举措,位于城镇郊区,通常涉及德国当地的警察部队、政府或市议会。在营地中,罗姆人受到宵禁、监视和恶劣条件的折磨。德国的许多(但不是全部)罗姆人和辛提人都被迫迁入了此类营地。

纳粹德国最著名的吉普赛营地包括:

- 柏林-马察恩;

- 拉肯巴赫;以及

- 科隆-比肯多夫。

第二次世界大战期间,纳粹将这些集中营中的罗姆人驱逐到东欧德占区,许多人在那里被杀害。一些人被驱逐到奥斯维辛-比克瑙集中营。在那里,他们被囚禁在集中营的一个分区,通常被称为“吉普赛营地”(Zigeunerlager),但正式名称为“BIIe区”。罗姆人从中欧和西欧被驱逐后,被囚禁在奥斯维辛集中营。

强制劳动营

第二次世界大战期间,在许多不同类型的营地中,纳粹强迫数百万人在残酷条件下劳动。在这些营地中,纳粹政权和私营公司通过剥削囚犯的劳动力来获取经济利益,并解决劳动力短缺问题。

强制劳动营的主要类型包括:

- 外国强制劳动营(来自其他国家/地区的平民,特别是波兰和苏联的平民被驱逐到德国,为德国战争从事体力劳动);

- 劳动教育营(Arbeitserziehungslager,简称AEL),如西雷茨(Syrets),由盖世太保管理,用于监禁被控从事蓄意破坏活动、逃跑或被迫工作的工人和强制劳动者;以及

- 德国东部(上西里西亚,今属波兰)、波兰德占区和东欧,包括布莱希哈默、亚诺夫斯卡、普拉绍夫、斯卡日斯科-卡缅纳、皮翁基、斯塔拉霍维采和琴斯托霍瓦,都有专为犹太人设立的劳动营。

集中营和强制劳动营有相似之处,两者都是纳粹政权和私营公司剥削囚犯进行强迫劳动的地方。但二者也有重要区别。集中营是标准化的,由集中营监察局(IKL)和党卫军经济管理总局(WVHA)管理。然而,强制劳动营隶属于多个不同的行政部门,没有标准化管理。强制劳动营的囚犯通常不穿囚服,也没有囚犯编号。战争接近尾声时,一些强制劳动营变成了集中营的分营,营地之间的区别日益模糊。例如,1944年布莱希哈默成为奥斯维辛集中营分营,就属于这种情况。

战俘营

二战期间,德国军队(国防军)建立了数百个战俘营,用于关押被俘虏的敌军士兵。这些营地的组织和管理非常复杂,且因军种而异。指挥官、营地工作人员和警卫都来自德国国防军,他们大多数是军事人员,但也有来自军队的文职雇员。

有些战俘营位于德国境内,有些则设在德占区。在某些情况下,德国按照国际法对待战俘,通常是针对来自西欧、英国和美国的战俘。相比之下,德军将苏联战俘视为种族和意识形态的敌人。他们让苏联战俘身处艰苦的环境中,并对其进行了大规模屠杀。

规模最大、最重要的战俘营被称为“斯塔拉格” (Stammlage或Stalag,意为“主要战俘营”)。斯塔拉格长期关押着数以万计的士兵,其战俘营体系中还有其他类型的营地。此外,德国军方还管理着为敌国平民设立的拘留营。这些营地在德语中被称为“Internierungslager”或“Ilags”。

战俘营经常从一地被迁移到另一地。因此,其他类型的纳粹集中营通常以地点命名,但与之不同,战俘营一般都有一个编号,其中一个例子是“Stalag IX B”(意为“第IX B号战俘营”)。

犹太人中转营和收容营

第二次世界大战期间,纳粹德国当局建立了中转营 (Durchgangslager) 和收容营 (Sammellager),用于临时监禁犹太人。

在纳粹系统性屠杀欧洲犹太人的计划“犹太人问题的最终解决方案”中,中转营和集中营发挥了重要作用。作为“最终解决方案”的一部分,纳粹强迫犹太人离开家园,然后将其(通常用火车)运往犹太人聚集区、屠杀场所和屠杀中心。这类营地主要被用于中转西欧和中欧犹太人。犹太人被迫离开家园后,在被驱逐之前会先被囚禁在此类营地,它们往往是犹太人在家乡或祖国的最后拘留地。作为“最终解决方案”的一部分,数以万计的犹太人都在这些营地中转与停留过。

通常情况下,犹太人会被关押在中转营和收容营数天。主要的中转营包括:

- 荷兰的韦斯特博克;

- 法国的德朗西;以及

- 比利时的梅赫伦/马利讷(又称多辛兵营)。

特雷津犹太人聚集区也一度作为捷克犹太人的中转营。

主要的收容营包括维也纳的克莱嫩·斯佩尔加斯巷(Kleine Sperlgass)、卡斯特勒兹加斯巷(Castellezgasse)、马尔茨加斯巷(Malzgasse),以及柏林的大汉堡街(Große Hamburger Straße)。

屠杀中心(又称“死亡营”和“灭绝营”)

作为“最终解决方案”的一部分,纳粹德国政权建立了五个屠杀中心,专门用于屠杀犹太人。在英语中,屠杀中心有时被称为“灭绝营”(extermination camps) 或“死亡营”(death camps)。屠杀中心的主要杀害方式是向密封的毒气室释放毒气。五个屠杀中心分别是:

- 切姆诺;

- 贝乌热茨;

- 索比堡;

- 特雷布林卡;以及

- 奥斯维辛-比克瑙。

纳粹在1941年至1942年建造这些屠杀中心的唯一目的是大规模屠杀犹太人。

约270万犹太人在这五个屠杀中心遇害。这个数字仅略低于在大屠杀中遇难犹太人总数的一半。纳粹及其盟友和同伙在大屠杀中总共杀害了六百万犹太人。