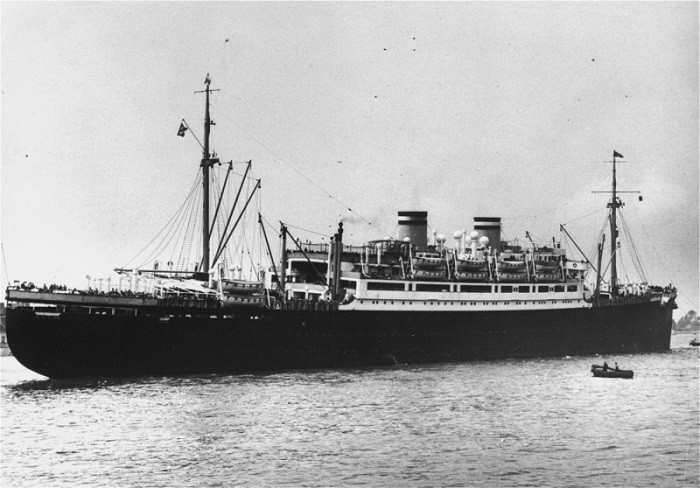

Le sort des passagers du Saint Louis au cours de la guerre

Après s’être vu refuser l’asile à Cuba et ignorer leurs appels pour entrer aux États-Unis, les passagers du Saint Louis débarquent en Grande-Bretagne, en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. Dans chacun de ces pays, un certain nombre de facteurs influe ensuite sur leur sort, notamment la géographie locale et l’évolution de la guerre contre l’Allemagne.

Points de repère

-

1

Dans chaque pays, les réfugiés sont confrontés à l’incertitude et à des difficultés financières. Dans un premier temps, ils bénéficient d’un statut temporaire et, souvent, d’un hébergement dans des camps de réfugiés.

-

2

Les passagers vivent des expériences semblables à celles d’autres Juifs dans l’Europe occidentale occupée par les Nazis. Les Allemands assassinent un grand nombre d’entre eux dans les camps de concentration et les centres de mise à mort. D’autres se cachent ou survivent à des années de travail forcé. Certains réussirent à s’échapper.

-

3

Sur les 620 passagers qui rejoignent le continent européen, 532 se voient pris au piège alors que l’Allemagne conquiert l’Europe de l’Ouest. Un peu plus de la moitié, 278, survivent à la Shoah. Le nombre de passagers qui trouvent la mort s’élève à 254 : 84 qui avait gagné la Belgique, 84 qui avaient trouvé refuge en Hollande et 86 qui avaient été admis en France.

Le retour en Europe

En mai 1940, l’armée allemande envahit l’Europe occidentale. Les réfugiés juifs qui avaient fui le Reich sur le Saint Louis et avaient trouvé refuge en France et dans les Pays-Bas se trouvèrent à nouveau en danger.

Les autorités françaises, belges et néerlandaises internèrent plusieurs milliers de réfugiés allemands, dont des dizaines d’anciens passagers du Saint Louis. Les autorités britanniques en internèrent certains sur l’île de Man et en incarcérèrent d’autres dans des camps au Canada et en Australie. Parmi ceux qui étaient en Belgique et en France, beaucoup furent envoyés dans des camps d’internement français.

Après la signature par les autorités françaises de Vichy d’un armistice avec l’Allemagne, qui divisa la France en une zone occupée et une zone libre, les réfugiés de la France libre de Vichy pouvaient encore émigrer légalement vers les États-Unis ou d’autres destinations via l’Espagne et le Portugal. C’était même toujours possible après octobre 1941, lorsque les Nazis interdirent l’émigration juive des territoires qu’ils occupaient directement. Certains passagers du Saint Louis purent donc émigrer dès lors que leur numéro, déjà enregistré sur la liste d’attente des quotas d’immigration américains, fut appelé. Cependant, la bureaucratie rendait difficile l’organisation d’un tel voyage, qui exigeait en plus beaucoup de temps et d’argent. Pour gagner les États-Unis, il fallait un permis d’entrée du consulat américain à Marseille, un visa de sortie français et des visas de transit pour l’Espagne comme pour le Portugal. Pour ces deux pays, les visas ne pouvaient être obtenus qu’après avoir réservé un billet sur un bateau au départ de Lisbonne. Quelques réfugiés, dont une partie des milliers de personnes encore détenues dans les camps d’internement français, réussirent malgré tout à émigrer. Mais en 1942, ces dernières issues n’existaient plus, et ce au moment même où les Allemands commençaient à déporter les Juifs d’Europe occidentale vers les centres de mise à mort nazis à l’est.

Au final, les anciens passagers du Saint Louis vécurent donc des expériences semblables à celles des autres Juifs d’Europe occidentale occupée par les Nazis. Les Allemands assassinèrent un grand nombre d’entre eux dans les camps de concentration et les centres de mise à mort. D’autres se cachèrent ou survécurent à des années de travail forcé. Certains réussirent à s’échapper. Les destins opposés des familles Seligmann et Hermanns illustrent ce qu’ils ont pu vivre.

Le sort des passagers

Au retour du Saint Louis en Europe, la famille Seligmann (Siegfried, Alma et leur fille Ursula), originaire de Ronnenberg, près de Hanovre en Allemagne, s’installa à Bruxelles en attendant son visa pour les États-Unis. N’étant pas autorisés à travailler, ils durent compter sur l’aide de leurs proches et des organisations juives de réfugiés. Lorsque les Nazis envahirent la Belgique, la police belge arrêta Siegfried, considéré comme « ressortissant d’un pays ennemi » ; il fut emmené dans le sud de la France et détenu au camp d’internement des Milles. Sa femme et sa fille se rendirent en France pour le retrouver. Elles furent arrêtées par la police française à Paris et envoyées au camp d’internement de Gurs, où elles vécurent dans des conditions de privation et dans la maladie. Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, elles apprirent que Siegfried était interné aux Milles. En juillet 1941, elles furent transférées dans un camp à Marseille et autorisées par les fonctionnaires de Vichy à demander des visas d’entrée et de transit pour les États-Unis. C'est en novembre que les Seligmann furent enfin réunis. Ils quittèrent la France, traversèrent l’Espagne et le Portugal, et gagnèrent New York depuis Lisbonne le 3 décembre 1941. Une autre de leur fille, Else, qui avait réussi à rejoindre les États-Unis via les Pays-Bas, les attendait à Washington, où la famille s’installa.

La famille Hermanns n’eut pas la même chance. Julius Hermanns, marchand de textile de Moenchen-Gladbach, avait été emprisonné à Dachau et à Buchenwald. Après sa libération, il réserva un billet à son nom sur le Saint Louis, mais n’avait pas les moyens de payer les billets et les autorisations pour sa femme Grete et sa fille Hilde. Elles restèrent en Allemagne. Lorsque le Saint Louis accosta à Anvers à son retour de Cuba, Julius se rendit en France, espérant que sa famille pourrait l’y rejoindre. Interné par les Français en tant que « ressortissant d’un pays ennemi », il fut libéré en avril 1940, mais se fit de nouveau arrêter peu après l’invasion allemande. Finalement, il fut envoyé à Saint-Cyprien, sordide camp d’internement situé près de la frontière espagnole. Transféré par la suite à Gurs et aux Milles, Julius, malade, ne parvint pas à obtenir les papiers d’immigration et les visas nécessaires auprès du consulat américain de Marseille.

Le 11 août 1942, les autorités françaises l’envoyèrent avec le premier convoi de prisonniers des Milles à Drancy, camp de transit de la région parisienne. Trois jours plus tard, les Allemands le déportèrent au camp d’Auschwitz-Birkenau, dans la Pologne occupée par les Allemands, où il mourut. Le 11 décembre 1941, les Allemands avaient déporté Grete et Hilde Hermanns d’Allemagne vers le ghetto de Riga, en Lettonie. On ne sait pas si elles survécurent à la guerre.