Comment et pourquoi des gens ordinaires ont-ils contribué à la persécution de leurs voisins juifs ?

Nombre d’Européens ont été témoins de persécutions, notamment de violences envers des Juifs et, plus tard, de déportations. Si peu d’entre eux étaient conscients de l’ampleur réelle de la « solution finale » des Nazis, ce passé pose des questions difficiles et fondamentales sur le comportement humain et sur le contexte dans lequel les décisions individuelles sont prises.

Mieux comprendre comment et pourquoi la Shoah a été possible soulève des questions difficiles sur la société moderne et la facilité avec laquelle des gens peuvent devenir complices de violations des droits humains.

Tout au long de la Shoah, les gens ordinaires adoptent différents comportements. Leurs motivations sont diverses : pression de la conformité et de l’obéissance à l’autorité, opportunisme et appât du gain, haine. L’oppression des Juifs s’est souvent inscrite dans un contexte d’antisémitisme multiséculaire. En Allemagne, même ceux qui ne sont pas des Nazis convaincus seront nombreux à participer à divers degrés à la persécution et au meurtre de Juifs et d’autres victimes. Avec l’occupation allemande, ils seront rejoints par quantités d’individus de divers pays qui y coopéreront aussi.

Partout, des témoins passifs encouragent ceux qui participent aux persécutions et aux violences.

Mais la plupart se taisent.

Participation à l’intérieur de l’Allemagne

Tout au long des années 1930, nombre d’Allemands participent aux efforts du régime nazi d'évincer les Juifs de la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays. Les militants nazis (responsables locaux du parti, membres d’organisations paramilitaires, de la SA et de la SS ainsi que des Jeunesses hitlériennes) recourent à l’intimidation envers les Juifs et les non-Juifs pour faire respecter les normes culturelles et sociales nazies. Cela se traduit par exemple par le harcèlement des Allemands qui fréquentent des commerces de Juifs ou se montrent conviviaux avec les Juifs.

Mais même des Allemands qui ne partagent pas la conviction extrémiste des Nazis que « les Juifs » sont une source de « pollution raciale » participent, à divers degrés, à leur persécution. Par exemple, les membres d’associations sportives, de clubs de lecture ou d’autres organisations bénévoles expulsent les Juifs. Dans les établissements scolaires et universitaires, les jeunes profitent de leur nouvelle liberté de harceler leurs camarades juifs, voire des adultes. Nombre d’Allemands ordinaires s’impliquent en achetant à prix dérisoires des entreprises, logements et biens appartenant à des Juifs, ou en tirent avantage quand leurs concurrents juifs sont chassés du marché. Ils deviennent alors parties prenantes des persécutions dont ils profitent.

Dès lors qu’ils constatent certains comportements suspects, des propriétaires dénoncent leurs locataires, des habitants dénoncent leurs voisins. Il s’agit par exemple de signaler le crime de « honte raciale », c’est-à-dire des relations sexuelles entre Juifs et personnes « allemandes ou de sang apparenté », ou d’infractions au paragraphe 175 du code pénal allemand, qui interdit l’homosexualité.

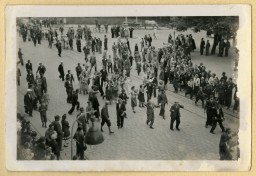

Les Allemands qui ne jouent pas un rôle actif dans la persécution des Juifs y répondent de diverses manières. Nombre d’entre eux acceptent passivement l’exclusion des Juifs de leurs lieux de travail et leur marginalisation au sein des écoles et des communautés. Dans d’autres situations comme les défilés destinés à humilier les coupables de « honte raciale », il n’est pas rare que le public applaudisse.

Les politiques et les actions des Nazis conjuguées aux réponses que les élites et les Allemands ordinaires y apportent se traduisent fin 1938 par un isolement pratiquement complet des Juifs du reste de la société. Si les Allemands sont nombreux à cautionner la marginalisation des Juifs, ils désapprouvent néanmoins les violences et les destructions de propriétés privées qui se produisent au cours du pogrom nazi du 9 au 10 novembre 1938 (Kristallnacht). Mais peu expriment leur désaccord. Il en va de même pendant les déportations de Juifs d’Allemagne après le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans les régions où elles suscitent l’indignation, les Nazis se contentent de renforcer leurs efforts de propagande pour mieux faire accepter l’élimination de « l’ennemi de l’intérieur ».

Pourquoi de telles réactions dans l’Allemagne nazie

Divers mobiles, comme l’adhésion à l’idéologie nazie, la peur ou l’intérêt personnel, motivent les réponses apportées aux persécutions et créent un climat de passivité ou d’apathie. La propagande nazie renforce notamment d’anciens préjugés antisémites qui poussaient à considérer les Juifs comme « étrangers ». De plus, les Nazis contrôlent presque totalement l’espace public. La censure gouvernementale empêche les voix discordantes de se faire entendre et peu d’Allemands ont le courage de condamner ouvertement la persécution des Juifs. La population est consciente des risques encourus par ceux qui s’opposent de front à un État policier coutumier d’arrestations arbitraires et d’incarcérations en camp de concentration sans procès.

Même sans l’intimidation des militants nazis, les gens sont poussés à se soumettre aux autorités et à obéir aux lois et aux règlements. Ils sont nombreux à vouloir juste protéger leur emploi ou faire carrière. D’autres préfèrent ne pas se trouver à contre-courant en ne respectant pas les normes racistes nazies. La plupart cessent toute relation avec leurs amis et voisins juifs, au moins publiquement.

Il ne faut cependant pas trop insister sur la peur et l’intimidation, car cela impliquerait que la population cherchait à venir en aide aux persécutés. Pour nombre d’Allemands, gagner son pain et veiller au bien-être de la famille constitue simplement une priorité bien supérieure à un groupe qui ne représente qu’une faible part de la société, constamment exhibé comme une « dangereuse menace ». Au fil des années 1930, à mesure que l’économie et la situation générale du pays s’améliorent, la majorité des Allemands (dont beaucoup n’ont jamais voté pour Hitler et ne se considèrent pas Nazis) est satisfaite des évolutions positives et ignore les menaces envers les Juifs et d’autres cibles du pouvoir.

Participation dans les régions d’Europe de l’Est sous contrôle nazi direct

Une fois la guerre déclenchée, une population importante se retrouve sous domination directe nazie. Leurs réactions à la persécution des Juifs varient selon de nombreux facteurs, notamment : le pays, la région, le degré de contrôle des Nazis, l’hostilité préexistante envers les Juifs, le sentiment que l’Allemagne va gagner le conflit et rester maîtresse de l’Europe.

Après l’invasion de la Pologne en 1939, de l’Europe de l’Ouest et du Sud en 1940, et de l’Union soviétique en 1941, les forces allemandes étendent leur domination sur d’immenses territoires occupés. Elles doivent alors mobiliser des dizaines de milliers de non-Allemands, fonctionnaires locaux, policiers ou citoyens ordinaires pour aider à mettre en œuvre les politiques d’occupation, parmi elles, les mesures qui ciblent les Juifs et les autres victimes des Nazis.

Dans les régions de l’Europe de l’Est sous contrôle direct des Nazis, les non-Allemands contribuent à l’application de nouvelles politiques comme la ghettoïsation et le travail forcé des Juifs, la confiscation de leurs biens ainsi que les rafles et les convois de Juifs vers des sites d’extermination. Des dizaines de milliers d’« auxiliaires de police » non allemands participent en tant que gardes et bourreaux aux exécutions massives de Juifs, de communistes, de Tsiganes et de malades psychiatriques organisées par les Nazis. Les responsables d’administrations locales recrutent des employés, des fossoyeurs, des conducteurs de locomotive et des cuisiniers. Certains habitants s’en prennent violemment à des Juifs, parfois de leur propre initiative, en les dépouillant et en les tuant.

Pourquoi de telles réactions des non-Allemands en Europe de l’Est

Les non-Allemands qui participent à la persécution et à l’assassinat des Juifs dans l’Europe de l’Est sous domination nazie ont divers mobiles. La propagande nazie nourrit des préjugés antisémites locaux qui existent depuis longtemps. Les personnes poussées par l’idéologie se voient donc libres d’agir dans un climat où la violence contre les Juifs est autorisée. Dans les régions que les Soviétiques occupent entre 1939 et 1941, les populations locales attribuent les politiques répressives aux Juifs en tant que groupe. Dans le même temps, la propagande allemande s’efforce de renforcer cette animosité en rassemblant constamment Juifs et communistes sous une même menace « judéo-bolchévique » fabriquée de toutes pièces.

Des dizaines de milliers d’hommes rejoignent les forces auxiliaires de police ou les milices, motivés par le besoin de travailler, d’avoir un revenu, de manger, ou de s’enrichir, notamment par le pillage. D’autres veulent prouver leur loyauté envers leurs nouveaux maîtres allemands, cherchent l’occasion de venger les souffrances de leurs familles sous le joug soviétique ou de régler d’autres comptes. En Ukraine et dans les pays baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), les nationalistes radicaux coopèrent avec les Allemands espérant qu’en récompense, on les autorise à créer des États indépendants et ethniquement homogènes — espoirs déçus.

Des policiers locaux sont enrôlés pour aider à garder les ghettos, des quartiers fermés où les Juifs sont contraints de vivre dans des conditions ignobles. Quand ces lieux sont liquidés, ils assistent les SS et d’autres forces de police allemandes dans les rafles de Juifs qui vont être déportés vers des centres d’extermination nazis. Tous ne sont pas des collaborateurs zélés, mais ils redoutent les conséquences de désobéir aux ordres des Allemands. Dans les campagnes, certains policiers et pompiers volontaires participent à des « chasses au Juif ».

D’autres habitants dénoncent les Juifs qui se cachent. L’appât du gain, soit par les récompenses offertes par les Allemands, soit par l’appropriation des biens de Juifs, motive ces « chasseurs de Juifs » à la campagne comme en ville. Des maîtres chanteurs menacent les Juifs cachés de les signaler afin de leur extorquer de l’argent et des biens. Dans un premier temps, certains commencent par mettre des Juifs à l’abri, mais ils se retournent contre eux de peur qu’eux-mêmes ou leur famille ne soient abattus s’ils venaient à être découverts.

Participation, mobiles et réactions ailleurs en Europe

Dans les régions d’Europe occupées ou alliées à l’Allemagne nazie, des dirigeants et des fonctionnaires aident avec plus ou moins de zèle à mettre en œuvre les politiques anti-juives. Entre autres mesures, ils font appliquer les lois et décrets discriminatoires sur la citoyenneté, sur l’emploi et sur les entreprises ainsi que sur la confiscation de biens juifs. Dans certains cas, par exemple en Roumanie, en Hongrie, en Italie, en Bulgarie et en France, les dirigeants non allemands agissent de leur propre initiative, motivés par l’antisémitisme, le racisme et le nationalisme. Dans tous les pays sous domination allemande, ils aident à identifier, ficher et marquer les Juifs. Les membres de la police ordinaire et les forces de gendarmerie, de formation militaire, raflent des Juifs pour les envoyer « vers l’est », des déportations que les Nazis maquillent en parlant de relocalisation « pour le travail ». Ce sont des employés non allemands des chemins de fer qui transportent les déportés jusqu’à la frontière.

Les « chasseurs de Juifs », dont certains sont alignés idéologiquement sur les Nazis et dont beaucoup sont attirés par l’appât du gain financier, réduisent les chances de survie des Juifs cachés. C’est le cas même dans un pays comme les Pays-Bas, où l’hostilité envers les Juifs n’est pas très marquée avant-guerre.

La guerre comme mobile

D’une manière générale, les Allemands parviennent à obtenir beaucoup plus facilement la coopération des non-Allemands avant leur défaite à Stalingrad (hiver 1942–1943), tournant majeur de la guerre. Beaucoup d’Européens qui croient que l’Allemagne restera maîtresse de l’Europe pendant des années commencent à envisager la possibilité de son échec. Ils sont soudain moins désireux de participer à des actions qu’il leur faudrait assumer après la guerre. L’évolution des perceptions sur l’issue du conflit encourage aussi les efforts de résistance organisée. À l’automne 1943, la probabilité d’une déroute allemande s’est accrue. Mais pour la majorité des Juifs d’Europe, il est trop tard : cinq millions d’entre eux ont péri.

Les personnes qui viennent en aide aux Juifs

Une petite minorité d’individus, seuls ou au sein de réseaux organisés, prend des risques pour venir en aide aux Juifs, et ce de plusieurs façons, par exemple par des gestes de solidarité. À Paris, des non-Juifs portent l’étoile de David en signe de protestation tandis que dans certaines villes allemandes, ils saluent des Juifs qui la portent. D’autres s’exposent à des sanctions ou à la mort en tentant de sauver des Juifs. Ils les cachent pendant des rafles, leur fournissent de la nourriture, les préviennent du danger et protègent leurs biens.

Réflexion et analyse

Comment, dans une société donnée, des professions et des tâches qui n’ont rien à voir avec les mauvais traitements physiques de minorités peuvent-elles contribuer à des persécutions voire à des assassinats ?

Quelles attitudes, circonstances et croyances peuvent, dans une société, permettre d’ignorer plus facilement les persécutions et les meurtres ? Partez d’exemples de cette période.

À votre avis, pourquoi la plupart des gens en Europe ont-ils choisi, après-guerre, de croire que les Nazis étaient seuls responsables des crimes ? Quels dangers de tels mythes présentent-ils aujourd’hui ? Quelles implications peut-il y avoir à ne pas regarder en face les aspects difficiles de son passé ?