纳粹党

德国国家社会主义工人党(也称为纳粹党)是由阿道夫·希特勒领导的极右翼种族主义和反犹主义政党。纳粹党于1933年在德国上台执政。它控制了德国生活的各个方面,并迫害德国犹太人。直到德国在第二次世界大战中战败,纳粹的统治才宣告终结。

关键事实

-

1

纳粹党成立于第一次世界大战结束之后。它试图吸引德国工人远离社会主义和共产主义,并致力于使他们认同反犹主义和反马克思主义的意识形态。

-

2

阿道夫·希特勒成为纳粹党的元首或领袖,并将其转变为一场群众运动。他的目标是领导德国的“主导种族”在与“劣等”种族(尤其是犹太人)的“种族斗争”中取得胜利。

-

3

1933年至1945年,纳粹以一党专制的极权独裁统治德国。该党利用权力迫害犹太人。在第二次世界大战期间,纳粹宣传将“犹太人”描绘成德国真正的敌人,并宣称消灭犹太人是德国人生存的必要条件。

引言

纳粹党是由阿道夫·希特勒领导的极右翼激进运动与政党,其正式名称为德国国家社会主义工人党(Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei,简称NSDAP)。纳粹意识形态有种族主义、民族主义和反民主特征,带有暴力的反犹主义和反马克思主义倾向。

纳粹党成立于成立于第一次世界大战结束之后,但在大萧条危机之前,该党几乎没有赢得民众的广泛支持。1933年,德国总统保罗·冯·兴登堡(Paul von Hindenburg)任命希特勒为总理。当时,非纳粹党政治势力仍在德国政府中占据主导地位。然而,纳粹利用紧急法令、暴力和恐吓手段迅速夺取了政权。纳粹党废除了所有其他政党。他们宣布德国成为一党制国家,希特勒成为最高领袖。

纳粹党的起源

第一次世界大战结束后,德国经历了巨大的政治动荡。《凡尔赛条约》(1919年)对战败的德国施加了苛刻的条款。此外,该国的君主制被推翻,取而代之的是新的民主政府——魏玛共和国。种族主义和反犹团体在极右翼中涌现。他们将德国战败的责任归咎于犹太人。这些团体反对魏玛共和国和《凡尔赛条约》,反对民主、人权、资本主义、社会主义和共产主义。他们主张将任何不属于德国民族 (Volk) 或种族的人排除在德国社会之外。

1919年9月,希特勒参加了其中一个名为“德国工人党”的团体在慕尼黑举行的会议。这个小型政治组织试图引导德国工人脱离马克思社会主义。希特勒加入了该党并很快担任了领导职务。

1920年,该党更名为“德国国家社会主义工人党”。“国家社会主义”是一种种族主义和反犹主义的政治理念。

1920年,希特勒参与制定了该党的25点纲领,这成为纳粹党唯一的政治纲领。这个纲领的内容包括反对《凡尔赛条约》,要求团结所有具有德国“血统”的人民。该纲领呼吁建立一个由强大的中央政府统治的“大德意志”,并要求这个国家获得新的领土和殖民地。该纲领还规定,所有非德国人(尤其是犹太人)的公民身份和权利将被剥夺。

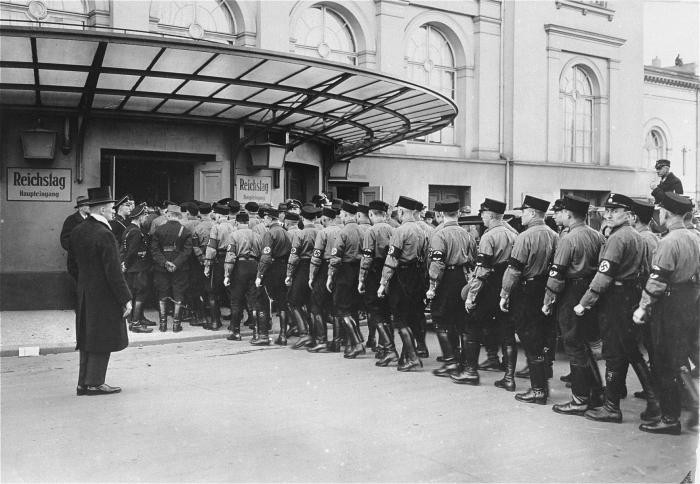

纳粹党在希特勒的领导下逐步壮大。它吸引了军方、大企业和社会各界有影响力人士的支持。该党还吸收了其他激进右翼团体。1921年,纳粹党建立了一支名为“冲锋队”(缩写为SA,英文为“Stormtroopers”)的准军事组织。

啤酒馆政变

1923年11月8日至9日,希特勒及其追随者发动了一次失败的政变,他们试图夺取巴伐利亚州的控制权。他们认为,这将引发一场全国性起义,推翻魏玛共和国。

起义始于一家名为“Bürgerbräu Keller”的慕尼黑啤酒馆。德国的一战英雄埃里希·鲁登道夫 (Erich Ludendorff) 将军、希特勒和其他纳粹领导人指挥了此次游行,约2千名纳粹分子和支持者紧随其后。城市警察与游行队伍发生了冲突,双方交火,四名警察和14名纳粹分子被杀。政变失败后,德国当局取缔了纳粹党。多位纳粹领导人被捕,并被指控犯有叛国罪。希特勒于1924年4月被判有罪,判处五年监禁。他在同年12月获释。

入狱期间,希特勒开始撰写其著作《我的奋斗》(Mein Kampf)。这本书阐述了他的世界观和个人使命。希特勒认为,他注定要领导德国的“主导种族”,在种族争夺土地和资源的战斗中取胜。他将通过建立一个种族纯净的国家和征服“生存空间” (Lebensraum) 来实现这一目标。此外,他还要消灭德国人的终极敌人——犹太人.。《我的奋斗》在希特勒出狱后出版。

纳粹党的崛起

政变失败后,希特勒得出结论,认为摧毁魏玛共和国的方法在于民主手段。随后,他重新组建了完全由他控制的纳粹党。此时,定义纳粹党的并不是其25点纲领,而是对其元首或领袖希特勒的绝对忠诚。

纳粹党准备参加大选,在德国每个州都设立了分支机构。这些分支机构致力于在各地区、城市、乡镇和村庄建立干部队伍。纳粹党实行严格的自上而下的指挥体系,官员由上级任命,而不是由党员选举产生。在每个区域,由一位大区领导 (Gauleiter) 担任负责人。这个职位由希特勒任命,并直接向他汇报。

1928年德国国会选举

在1928年的帝国议会(即德国国会)选举中,纳粹党仅获得了2.6%的选票和12个席位。

纳粹党注重宣传,以吸引关注和兴趣。它利用新闻媒体和海报创作了振奋人心的口号,并展示了引人注目的徽章和制服。纳粹党组织了众多集会、游行和大会。此外,该党还建立了辅助组织,以吸引特定群体,例如针对青年、妇女、教师和医生的不同团体。该党在德国青年和大学生中尤其受欢迎。

1930年德国国会选举

对纳粹党成功贡献最大的因素是始于1929年的大萧条期间德国的经济崩溃。这场危机导致了大范围的失业和贫困,还引发了犯罪率上升。德国人因而产生的愤怒和恐惧使他们容易受到极右翼和极左翼观点的影响。

在1930年的国会选举中,纳粹党的支持率急剧上升,获得了18%的选票和107个席位。凭借这一结果,纳粹党成为德国国会第二大党派。兴登堡总统及其保守派顾问不希望第一大党派社会民主党组建政府,因此试图通过总统令来进行统治。他们希望在适当的时候修订宪法,建立独裁统治。

1932年德国国会选举

政治分歧的加剧导致了暴力事件的增加。冲锋队尤其残暴。截至1932年8月,冲锋队的成员已有约44.5万人。那年夏天,街头爆发了致命的巷战,暗杀事件每天都在发生。越来越多的德国人开始认同希特勒的观点,即议会民主制通过迎合特殊利益集团正在摧毁德国。希特勒断言,国家需要一位强有力的领导者来统一德国,并为国家利益而进行治理。该党在此期间的总体竞选宣传并未强调反犹主义。

在1932年7月的选举中,纳粹成为德国国会第一大党。该党赢得了37%的选票和230个议席。然而,希特勒拒绝加入联合政府,除非他被任命为总理。兴登堡对此表示反对。

德国国会选举不得不于1932年11月再次举行。纳粹党仍是第一大党,但获得的选票比7月少了两百万张。该党在选举中获得33%的选票,席位减少到196个。此时,德国的经济正在复苏,而纳粹党的支持率在下降。魏玛共和国存续的几率似乎正在提高。

随后,兴登堡于1933年1月30日任命希特勒为联合政府总理。联合政府并非由纳粹党主导,而是由保守的德国国家人民党成员和来自官僚机构的无党派专业人士组成。兴登堡是在其顾问向他保证保守派成员能够控制希特勒之后才采取这一举措的。他们认为可以利用希特勒的群众基础来修订宪法,建立一个独裁国家。

德国在希特勒统治下成为一党独裁国家

希特勒就任总理后立即采取行动,将政府置于纳粹党的控制之下。他说服兴登堡解散国会并宣布举行新的选举。纳粹党的竞选纲领呼吁团结所有优秀的德国人,共同打击并铲除“马克思主义”(这里同时指共产主义和社会主义)。纳粹党在德国大肆宣传其思想的同时,政府限制了反对派的新闻报道。在德国大部分地区,冲锋队和党卫军 (Schutzstaffel) 成员被任命为辅助警察。他们利用职权攻击、逮捕和杀害共产党人。

1933年2月27日,德国国会大厦发生火灾。这场火灾为宣布国家进入紧急状态提供了借口。这使得政府得以废除公民自由权,并接管州政府。

在3月5日的国会选举中,纳粹党赢得了近44%的选票。加上其联盟伙伴的票数,该党勉强赢得了多数席位。纳粹分子通过逮捕、恐吓和虚假承诺等手段,获得所需的选票,于3月23日通过了《授权法案》。该法案使希特勒及其内阁在未经国会或总统批准的情况下即可制定法律。

纳粹党不仅控制了各级政府,还致力于掌控德国经济、社会和文化生活的方方面面。此过程被称为“协调”(Gleichschaltung)。到1933年7月14日,所有其他政党均被废除。政府、法律和教育机构中的犹太人和疑似的政治反对派均被清除。工人、雇主、作家和艺术家都处于纳粹组织的控制之下。体育和休闲活动也落入了纳粹的掌控之中。

来自内部的威胁

到1934年,对希特勒继续控制政府构成主要威胁的势力来自纳粹党内部,特别是冲锋队。冲锋队队员急于惩罚敌人,并从纳粹的夺权中谋取私利。他们的暴力和恐吓行为遭到越来越多公众的反对。为了安抚民心,希特勒宣布,“民族起义”的革命阶段已经结束。然而,冲锋队内部却有人在谈论第二次革命,宣称此次革命将由冲锋队指挥官恩斯特·罗姆 (Ernst Röhm) 领导。此时,冲锋队的人数已远远超过了德国国防军 (Reichswehr,即德国的武装部队)。罗姆毫不掩饰他想让军队从属于冲锋队的野心。1934年6月,德国将军们向希特勒明确表示,他必须驯服冲锋队,否则将面临军事政变。

1934年6月30日,希特勒对冲锋队进行了血腥大清洗。这次清洗后来又被称为“罗姆政变”。据估计,约100名受害者中包括罗姆和其他冲锋队领导人,以及一些招致纳粹不满的保守派人物。虽然党卫军隶属于冲锋队,但在清洗中实施了大部分谋杀。作为奖励,希特勒让党卫军提升成为一个独立的纳粹组织。其领导人海因里希·希姆莱 (Heinrich Himmler) 直接向希特勒报告。

1934年8月2日,兴登堡总统去世。随后,德国国防军的每一名成员都被命令宣誓效忠希特勒。德国军事领导人对清洗冲锋队领导层表示支持。在无人反对的情况下,希特勒废除了帝国总统这一独立职位。他宣布自己为元首兼帝国总理,成为德国人民的绝对统治者。

掌权的纳粹党

所有“雅利安”德国人都被要求参与由纳粹党管理的组织。然而,纳粹党通过限制党员人数来维持其精英地位。根据“领袖原则”,纳粹党保持了自上而下的指挥结构。各个层级都设有领导:地区级、县级、市级、区级和社区级。领导由上级任命,并负责监督民众是否遵从纳粹标准。在执政之前,纳粹党还建立了一个类似政府的机构。各部门负责的领域与政府各部门相同。例如,设有外交政策部、司法部、劳工部和经济部等部门。这一结构从未取代德国的官僚制度,但两种制度并行运作,相互之间不断竞争。

希特勒任命约瑟夫·戈培尔(Joseph Goebbels)为新成立的宣传部部长。戈培尔将希特勒美化为德国无可置疑的救世主,制造了对希特勒的个人崇拜。纳粹宣传在德国无处不在,主导新闻、电影、广播和公共空间。希特勒的肖像或雕像随处可见,每个城市和城镇都会将一条街道或公共场所重新命名,以向他致敬。在公共场合,普通德国人得赞美希特勒,并致以所谓的德式问候语(“希特勒万岁!”)。宣传也渗透到学校课程中。例如,孩子们在公立学校学习颂扬希特勒领导才能的颂歌。莱妮·里芬斯塔尔 (Leni Riefenstahl) 的电影《意志的胜利》(Triumph of the Will) 生动描绘了希特勒近乎神圣的领袖形象。这部电影取材于纳粹党在纽伦堡举行的一次大规模集会。

纳粹党对各级政府的控制使其能够推行反犹议程。中央政府颁布了全面的反犹法令。但在此之前,纳粹官员就已经在地方层面迫害犹太人。犹太人被排斥在各个职业、商业和公共场所之外。宣传将犹太人描绘成有毒的害虫,密谋通过资本主义和布尔什维克主义摧毁德国人民。纳粹领导人声称是“犹太人”挑起了第二次世界大战。这场战争被描绘成了一场为德国生存而进行的斗争。纳粹声称犹太人意图摧毁德国人,这成了德国人毁灭犹太人的借口。

纳粹德国的覆灭

到1930年代末,绝大多数德国人支持希特勒和纳粹政权。唯一一次有组织的推翻希特勒和纳粹党的尝试发生在1944年7月20日。此时,德国在第二次世界大战中的失败已成定局。1945年4月30日希特勒自杀后,德国投降并被盟军占领。

盟军取缔了纳粹党,宣布其为犯罪组织,并以反人类罪等罪名审判纳粹高层领导人。时至今日,纳粹党在德国仍然被禁止。