纳粹掌权

纳粹党是第一次世界大战后德国出现的众多右翼极端主义政治团体之一。自经济大萧条起,默默无闻的纳粹党发展迅猛,在政治上跃居显赫位置,1932年成为德国议会第一大党。

关键事实

-

1

纳粹党的迅速崛起始于1930年,当年它在德国议会(国会)中获得了107个席位。1932年7月,纳粹党成为国会中最大党派,拥有 230 名代表。

-

2

在魏玛共和国的最后几年(1930年至1933年),由于无法获得议会的多数席位,政府颁布紧急法令进行统治。政治和经济不稳定,加之选民不满现状,使纳粹党谋得上台机会。

-

3

由于纳粹获得了选民支持,德国总统保罗·冯·兴登堡 (Paul von Hindenburg) 于1933年1月30日任命希特勒为总理,为1934年8月兴登堡去世后纳粹的独裁统治铺平了道路。

在1929年至1930年德国经济大萧条爆发之前,民族社会主义德意志工人党(简称纳粹党)是德国政治光谱中一个极右翼的小党派。在1928年5月2日的德国国会选举中,纳粹党只获得了2.6%的全国选票,与1924年纳粹党获得的3%得票率相比有所下降。选举之后,由德意志社会民主党、天主教中央党、德意志民主党和德意志人民党组成的“大联合”政府,在经济衰退的前六个月里共同治理魏玛德国。

1930年至1933年,德国的形势非常严峻。席卷世界的经济大萧条对德国造成巨大打击,数百万人失业。人们将经济大萧条与德国在第一次世界大战中战败国耻联系在一起。许多德国人认为,议会政府联盟软弱无力,无法缓解经济危机。普遍的经济困境、恐惧和对未来更加艰难的时局的预感,以及对政府未能应对危机的愤怒和不满,为阿道夫·希特勒及纳粹党的崛起提供了沃土。

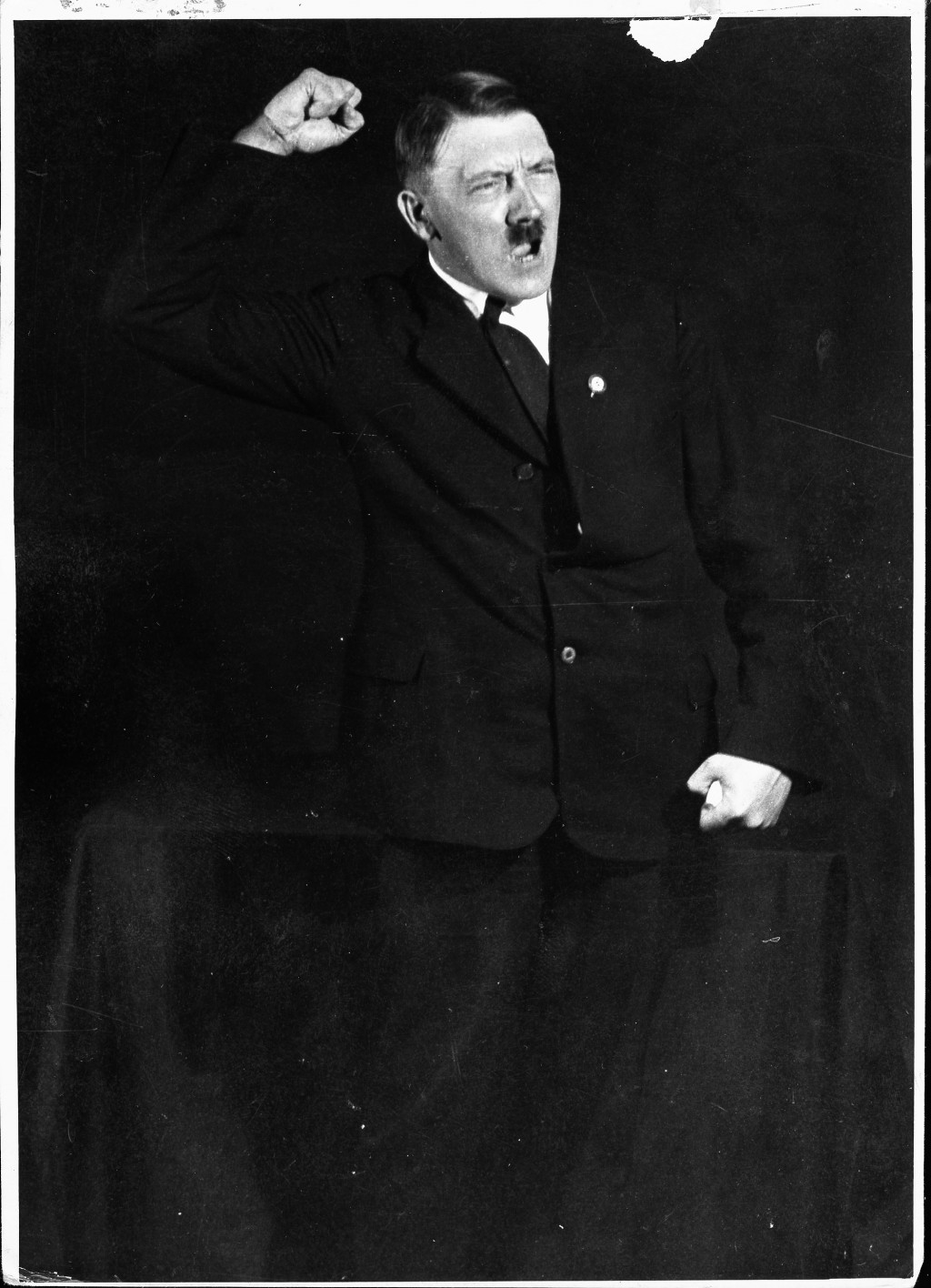

希特勒是一位极具震撼力和煽动性的演说家,他利用大量选民的愤怒和无助,吸引了大批迫切渴望变革的德国人支持他。纳粹在选举中大肆宣扬,承诺带领德国走出经济大萧条,同时承诺恢复德国的文化价值观,推翻《凡尔赛和约》的规定,扭转共产主义起义的威胁,让德国人民重返工作岗位,恢复德国作为世界大国的“合法地位”。希特勒和其他纳粹宣传者成功地转移了民众的愤怒和恐惧,将其嫁祸给犹太人、马克思主义者(共产党人和社会民主党人),以及纳粹认为应对签署1918年11月停战协定和《凡尔赛条约》及建立议会共和制负责的人。希特勒和纳粹党人经常将后者称为“十一月的罪犯”。

希特勒和其他纳粹演讲者针对每位听众量身设计了演讲内容。例如,面对商人时,纳粹淡化反犹主义,转而强调反共产主义,提出要收回《凡尔赛和约》后失去的德国殖民地。面对士兵、退伍军人或其他民族主义利益集团时,纳粹的宣传强调军事扩张和恢复《凡尔赛和约》后失去的其他领土。此外,纳粹演讲者向农民保证,纳粹政府将支撑不断下跌的农产品价格,并且承诺全德国的养老金领取者,他们每月领取的养老金数额和购买力都会保持稳定。

中央党政治家、魏玛共和国总理海因里希·布吕宁 (Heinrich Bruening) 以“大联合”政府各党派间的僵局为借口,唆使年事已高的魏玛德国总统、第一次世界大战元帅保罗·冯·兴登堡于1930年7月解散议会,并定于1930年9月举行新的选举。为了解散议会,总统启用了德国宪法第48条。该条宪法允许德国政府在未经议会同意的情况下进行统治,且仅适用于直接的国家紧急状态。

布吕宁错误地估计了经历六个月经济萧条的国民情绪。纳粹党赢得了18.3%的选票,成为德国第二大政党。

两年来,布吕宁政府多次利用第48条颁布总统令,试图在议会中建立一个将社会民主党、共产党和纳粹党排除在外的多数派,但均以失败告终。1932年,兴登堡解除了布吕宁的职务,任命前外交官、中央党政治家弗朗茨·冯·帕彭 (Franz von Papen) 为总理。帕彭再次解散了国会,但在1932年7月的选举中,纳粹党获得了37.3%的民众选票,成为德国最大的政党。共产党在经济形势日益严峻的情况下从社会民主党支持者手中争取到了选票,获得了14.3%的选票。因此1932年德国国会半数以上的议员公开表示,支持结束议会民主制。

当帕彭无法获得议会的多数支持来进行执政时,兴登堡总统顾问中的反对派便迫使他辞职。他的继任者库尔特·冯·施莱谢尔 (Kurt von Schleicher) 将军再次解散了国会。在1932年11月的选举中,纳粹党失利,仅获得了33.1%的选票,共产党也仅获得16.9%的选票。因此,到1932年底,兴登堡总统身边的亲信小圈子开始相信,纳粹党是德国避免政治混乱、防止由共产党接管政权的唯一希望。纳粹谈判人员和宣传者为加深这种印象做了大量工作。

1933年1月30日,兴登堡总统任命阿道夫·希特勒为德国总理。这并不是因为民众的支持而获得了选举胜利,而是一小群放弃议会统治的德国保守派政治家之间达成的一项宪法上有争议的交易结果。他们希望利用希特勒的民众声望,恢复保守的专制统治,甚至是君主制。然而,短短两年,希特勒和纳粹党利用了德国的保守派政治家,巩固了完全服从希特勒个人意志的激进纳粹独裁统治。