Qui, collectivement ou individuellement, a aidé les Juifs et les a protégés des persécutions entre 1933 et 1945 ?

Si la plupart des Européens sont restés passifs et beaucoup ont collaboré aux persécutions et au meurtre de Juifs, quelques-uns, de toutes origines sociales et religieuses, sont venus à leur secours. Seuls ou dans des réseaux organisés, ils ont apporté leur soutien de multiples manières : en exprimant leur solidarité, en les avertissant du danger, en leur trouvant des endroits où se cacher, et jusqu’à des opérations d’envergure comme au Danemark.

Étudier tous ces efforts permet de constater que l’aide et la résistance peuvent prendre bien des formes. Cela nous pousse à nous demander pourquoi et comment des individus portent secours à d’autres malgré des risques considérables. Explorez cette question pour en savoir plus sur ce qui a motivé l’aide aux Juifs pendant la Shoah et les difficultés rencontrées.

Motivations et répercussions individuelles

En Allemagne, l’intimidation par les Nazis et leur contrôle de l’espace public rendent difficile le moindre geste en faveur des Juifs. Certains Allemands parviennent à passer des appels téléphoniques ou à transmettre des messages pour prévenir de vieux amis Juifs, par exemple au cours des violentes attaques de la Nuit de Cristal (Kristallnacht), du 9 au 10 novembre 1938. D’autres font preuve de bienveillance envers des Juifs obligés de porter l’étoile jaune ou apportent en secret de la nourriture à ceux qui peinent à subsister. Ces actes ne sont pas sans risques. En effet, un décret promulgué pendant la guerre punit d’emprisonnement en camp de concentration la « sympathie » pour des Juifs. Cacher des Juifs dans le Reich est périlleux et difficile. Seuls quelques milliers d’entre eux parviennent à survivre dans la clandestinité.

Dans les pays d’Europe occupés par les Nazis ou alliés, une petite minorité des populations locales viennent au secours des Juifs. Leur fournir à boire et à manger représente une aide à court terme précieuse. À la demande de certains Juifs qui vont être enfermés dans des ghettos ou partir se cacher, des voisins et des amis gardent leurs possessions. Celles-ci peuvent être bradées petit à petit en échange de nourriture, offrant un moyen de survie à leurs propriétaires.

Abriter des Juifs qui cherchent à échapper au ghetto ou à la déportation est difficile, dangereux et souvent passible d’emprisonnement en camp de concentration, dans des conditions pénibles, voire fatales. C’est en Pologne et dans des régions sous contrôle direct des Nazis que le risque est le plus élevé. Les autorités y tuent parfois des familles entières pour avoir apporté leur aide à des Juifs. Ces représailles font également office d’avertissement. Là où le risque physique n’est pas aussi terrible, les conséquences peuvent s'avérer dramatiques socialement et professionnellement.

Les Juifs plus intégrés à la population, le plus souvent en Europe de l’Ouest, ont plus de chance d’obtenir de l’aide. Nombre de ceux qui leur portent secours sont des voisins, d’anciens collègues, des domestiques ou des parents éloignés qui incluent des non-Juifs. Si certains sont motivés par la religion ou l’altruisme, d’autres prennent des risques parce qu’ils ont besoin de l’argent qu’offrent les Juifs en échange de nourriture ou d’un abri pour traverser une période difficile. Certains se sont vu promettre une compensation qu’ils recevraient une fois la guerre terminée.

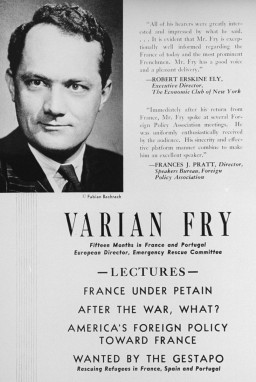

Rôle des organisations

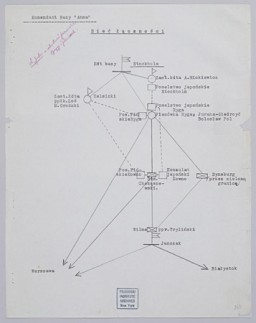

C’est le travail de communautés religieuses, de réseaux organisés et d’associations de résistance au nazisme qui permet au plus grand nombre de Juifs de survivre. Ils viennent notamment au secours des plus jeunes. Dans certains pays, par exemple aux Pays-Bas et en France, des adolescents juifs sont placés dans des fermes familiales qui ont besoin de main-d’œuvre pour leur exploitation. On leur donne le gîte et le couvert en échange de leur besogne. Des organisations juives telles que l’Œuvre de secours aux enfants (OSE), les Éclaireurs israélites de France et le Mouvement des jeunesses sionistes sauveront ainsi des milliers d’enfants en France, le plus souvent avec l’aide de non-Juifs.

Difficultés

Plus la guerre dure, plus il devient difficile d’offrir de l’aide. Il s’agit de trouver plus de nourriture sans éveiller les soupçons, vendre les possessions des Juifs et souvent les faire passer d’une cachette à l’autre. Beaucoup de Juifs durent donc faire appel à toute une chaîne de personnes, une tâche considérable qui entame d’autant plus leur taux de survie. Des recherches ont montré qu’à Berlin, par exemple, il a fallu 30 000 personnes pour sauver entre 5 000 et 7 000 Juifs.

Réflexion et analyse

Quelles pressions et motivations ont pu influer sur les décisions des sauveteurs ?

Ces facteurs sont-ils spécifiques à cette période ou universels ?

Comment des sociétés, des communautés et des individus peuvent-ils renforcer la volonté de prendre la défense d’autres gens ?