Eyshishok : l'anéantissement d'une communauté juive

L'Allemagne nazie, ses alliés et collaborateurs déclenchent des fusillades de masse contre les Juifs dans l'Europe de l'Est occupée, ce que l’on appelle parfois la Shoah par balles. On estime que jusqu’à deux millions de Juifs sont tués dans ces exécutions de masse et les massacres qui y sont associés. Les autorités allemandes détruisent ainsi des communautés juives dans plus de 1 500 villes et villages d'Europe de l'Est. Eyshishok est l'une de ces communautés.

Points de repère

-

1

Avant la Seconde Guerre mondiale, Eyshishok était un village à majorité juive situé dans le nord-est de la Pologne. Pendant la guerre, Eyshishok change plusieurs fois de mains.

-

2

Les 25 et 26 septembre 1941, l'Einsatzkommando 3 allemand et les forces auxiliaires lituaniennes abattent environ 3 500 Juifs, dont la plupart habitent la ville.

-

3

Le sort des Juifs d'Eyshishok est commémoré dans la « Tower of faces », une exposition au United States Holocaust Memorial Museum. Cette tour de visages présente plus de 1 000 photographies relatant la vie du village avant la Shoah.

La communauté juive d'Eyshishok est devenue un symbole de la vie et des communautés anéanties pendant la Shoah. Le sort des habitants de cette ville est commémoré dans l'exposition intitulée « Tower of Faces » (la tour des visages) du United States Holocaust Memorial Museum.

Au fil du temps, Eyshishok a porté plusieurs noms, notamment Ejszyszki (en polonais) et Eišiškės (en lituanien). Eyshishok est le nom yiddish et celui qui était d’ordinaire utilisé par la communauté juive locale. Aujourd'hui, elle se situe dans le comté de Vilnius, en Lituanie, près de la frontière lituano-biélorussienne. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, cette région faisait partie de la Pologne.

Eyshishok et ses alentours ont connu la diversité depuis longtemps. Son caractère multireligieux, multiethnique et multilingue s'explique en partie par le fait que la région a changé de mains plusieurs fois au cours des trois derniers siècles. Historiquement, elle était le foyer de divers groupes ethniques qui parlaient de nombreuses langues différentes : les Biélorusses, les Juifs, les Lituaniens, les Polonais, les Tatars et autres. Multireligieuse, elle comprenait des catholiques, des juifs, des musulmans et des chrétiens orthodoxes.

Avant la Shoah, Eyshishok était considérée comme un shtetl. Ce mot yiddish désigne généralement une bourgade marchande d'Europe de l'Est dont la population était majoritairement juive. À la fin du 19e siècle, on y comptait entre 2 000 et 3 000 personnes, dont 70 % de Juifs. Les 30 % restants étaient essentiellement des Polonais, notamment des catholiques romains. À Eyshishok et dans ses environs, la plupart des paysans étaient ethniquement polonais. Cependant, des Lituaniens, des Tatars et des Biélorusses vivaient dans la région et interagissaient avec les habitants d’Eyshishok.

La communauté juive d'Eyshishok

On trouve des traces de la communauté juive d'Eyshishok jusqu’à plus de 250 ans avant la Shoah. Pendant l'entre-deux-guerres, elle comptait environ 2 000 personnes, un nombre qui fluctuait en fonction des guerres et de l'émigration.

Pour les Juifs d'Eyshishok, la vie était profondément enracinée dans la tradition juive. La ville abritait de nombreuses organisations culturelles, d’activités éducatives et d'associations caritatives liées à la communauté juive. Près de la place principale, il y avait le complexe de la synagogue, avec dans la cour (shulhoyf), deux endroits réservés à l'étude de la Torah (l'ancien et le nouveau batei midrash), ainsi qu’un bain rituel (mikveh). Il y avait également une école hébraïque.

La vie économique à Eyshishok tournait autour de la place principale et du marché hebdomadaire qui s'y tenait le jeudi. Située au centre-ville, elle abritait quantités de commerces et entreprises. La clientèle comprenait les habitants juifs et polonais de la ville, et des paysans polonais. De nombreuses familles juives possédaient et géraient de petites entreprises, comme des boulangeries, un studio de photographie, des tavernes et des épiceries. On trouvait aussi des cordonniers, tailleurs, forgerons, bouchers, entre autres services. Bon nombre de ces entreprises rencontrèrent des difficultés dans les années 1920 et 1930. En effet, à cette époque, les politiques économiques du gouvernement polonais eurent des répercussions négatives sur les commerces appartenant à des Juifs.

La communauté juive d'Eyshishok était soudée, mais grandissait en diversité avec le temps. Dans l’entre-deux-guerres, le développement des infrastructures dans la région permit à la ville de se connecter au monde extérieur avec une régularité croissante. Dans les années 1920, le gouvernement polonais construisit une route pavée qui traversait Eyshishok. Une famille juive exploitait une station-service Shell au centre de la ville où les bus faisaient le plein. En 1931, l'électricité y fut installée pour la première fois.

Tous les membres de la communauté juive d'Eyshishok ne partageaient pas les mêmes opinions politiques ni la même approche religieuse. Les clivages générationnels et politiques qui provoquaient des conflits dans une bonne partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord se voyaient aussi à Eyshishok. Les jeunes générations s'éloignaient des traditions du shtetl, attirées par la vie moderne des grandes villes et des centres culturels, par exemple à Vilna (Wilno/Vilnius). D’autres étaient séduits par des mouvements politiques modernes et laïques comme le communisme.

Les relations interethniques à Eyshishok

À Eyshishok, les Juifs ne vivaient pas isolés des autres groupes de la région. Quelle que soit leur religion, les gens se trouvaient à proximité les uns des autres et travaillaient ensemble au quotidien. Beaucoup avaient des relations étroites. Il arrivait même que des paysans polonais conservent une marmite séparée pour les visiteurs juifs qui mangeaient cachère (c'est-à-dire qui respectaient les normes alimentaires strictes de la tradition juive).

Par exemple, les Kabacznik faisaient partie des familles juives les plus en vue de la ville. Propriétaires d’une tannerie et d’un commerce de cuir en gros, ils employaient de nombreux Polonais, dont leur domestique qui parlait yiddish avec la famille. Les Kabacznik étaient très proches de certaines familles polonaises de la ville. Miriam Kabacznik se souvient :

C’était une vie normale. Une vie normale, agréable. Nous nous connaissions. Nos relations étaient amicales. Les gens étaient accueillants. Nous ne fermions jamais la porte à clé. Les portes étaient toujours ouvertes et jamais verrouillées. Et nous comptions beaucoup d'amis parmi les non-Juifs. Ils étaient toujours les bienvenus à la maison. Et ils venaient chez nous.

Cependant, il y avait aussi des difficultés entre les individus et les groupes d’Eyshishok. Les interactions généraient parfois préjugés et ressentiments. Souvent, les différences de religion et de classe en étaient la cause. Par exemple, le jour du marché, des bagarres survenaient entre paysans et gens de la ville. Certains des enfants juifs se souviendront de disputes dans la cour de récréation, où leurs camarades de classe polonais lançaient des injures antisémites.

La Seconde Guerre mondiale transforma les relations. Les forces occupantes dressaient les communautés les unes contre les autres, bouleversant une dynamique ethnique et sociale établie de longue date. La brutalité de l'occupation nazie s'avéra particulièrement déstabilisante et destructrice.

Eyshishok au cours de la Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale commença en Europe avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939. Deux semaines plus tard, l'Union soviétique envahit l'est de la Pologne. Cette région, désormais sous occupation soviétique, comprenait Eyshishok. En octobre 1939, l'Union soviétique transféra à la Lituanie la ville et ses environs.

Eyshishok, ville frontalière lituanienne (1939-1940)

À partir d'octobre 1939, le village d'Eyshishok se situait en Lituanie, à quelques kilomètres de la frontière entre la Lituanie et la Pologne occupée par les Soviétiques.

En tant que ville frontalière, elle servit de point de transit pour les réfugiés juifs. À l'époque, les Juifs, entre autres, pouvaient encore fuir la Pologne occupée par les Allemands et les Soviétiques en passant par la Lituanie. De nombreuses personnes traversèrent illégalement, en évitant la police des frontières lituanienne. Souvent, les paysans locaux guidaient les réfugiés pour qu’ils parviennent jusqu'à Eyshishok, puis Vilna. Ces réfugiés avaient besoin de nourriture, de logement et de quelqu’un pour leur montrer le chemin. Le rabbin d'Eyshishok, Szymen Rozowski, constitua un comité pour les aider.

Ce fut grâce à eux que les Juifs d'Eyshishok entendirent parler de la persécution des Juifs par les Nazis dans la Pologne occupée par les Allemands.

L'occupation soviétique de la Lituanie (été 1940 – juin 1941)

À l'été 1940, l'Union soviétique envahit et annexa la Lituanie. De ce fait, Eyshishok repassa sous le contrôle des Soviétiques. Ceux-ci transformèrent profondément l'administration de la Lituanie, plaçant les communistes au pouvoir aux niveaux régional et local. Ils déportèrent des milliers de personnes vers la Sibérie.

Désormais État communiste, la Lituanie sous contrôle soviétique s'opposait à la religion et à la libre entreprise. Le nouveau gouvernement mit en place des politiques sévères contre de nombreux Juifs et non-Juifs en Lituanie occupée. Les autorités communistes nationalisèrent la propriété privée et à Eyshishok, certains des habitants les plus aisés perdirent alors leurs commerces et leurs maisons. Le gouvernement ordonna également la fermeture de certaines institutions religieuses.

À Eyshishok, les Juifs locaux qui soutenaient les communistes appliquèrent ces politiques au sein même de leur communauté. Ils forcèrent le rabbin Rozowski à quitter son domicile et fermèrent l'école hébraïque. La synagogue resta néanmoins ouverte et la communauté continua à célébrer les fêtes religieuses.

Mais en Lituanie, de nombreux juifs et non-juifs rejetèrent le contrôle soviétique. Ils s’opposèrent aux politiques de nationalisation des nouvelles autorités communistes. Certains accusèrent les Juifs d’être responsables des politiques soviétiques. L'occupation engendra de nouvelles rancœurs, souvent fondées sur des préjugés plus anciens.

L'occupation allemande de la Lituanie (juin 1941–1944)

Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie attaqua l'Union soviétique, y compris la Pologne et la Lituanie occupées par les Soviétiques. Les Nazis menèrent une campagne brutale contre le communisme et exécutèrent des gens qui avaient travaillé pour l’occupant. Nombre de Lituaniens se réjouirent de la fin de l'occupation soviétique et espérèrent le retour d'une Lituanie indépendante.

Certains Lituaniens anticommunistes accueillirent les militaires allemands à bras ouverts. Des milices nationalistes lituaniennes furent créées et rejoignirent la campagne allemande contre les communistes. Dans certains cas, elles attaquaient des Juifs et perpétraient des pogroms. La propagande allemande incita les Lituaniens à accuser les Juifs d'être responsables du régime soviétique, et de nombreux pogroms furent provoqués par les autorités allemandes mêmes.

En août 1941, les Allemands installèrent une administration civile en Lituanie occupée. Ils y nommèrent de nombreux Lituaniens à des postes.

L’occupation allemande d’Eyshishok

À la fin du mois de juin 1941, l'armée allemande arriva à Eyshishok. Elle n'y resta cependant que quelques semaines.

Lorsqu’elle partit, une administration civile allemande d'occupation prit le contrôle de la ville et sa région. Comme souvent ailleurs en Europe, les Allemands s’appuyèrent sur des systèmes locaux et des collaborateurs pour gouverner. Ainsi, s’ils contrôlaient Eyshishok, leurs représentants locaux comprenaient des Lituaniens.

Les forces d'occupation à Eyshishok soumirent les Juifs au travail forcé, à la violence et à l'humiliation publique. Ceux-ci durent porter l'étoile jaune. Les Allemands coupaient la barbe des religieux et interdisaient à la population juive de marcher sur les trottoirs. Ils contraignirent également les Juifs de la ville à céder leurs biens de valeur.

En outre, les Allemands ordonnèrent la création d'un conseil juif (Judenrat) à Eyshishok. Celui-ci avait pour rôle d'appliquer les politiques allemandes. Ses membres devaient aussi s'assurer que les exigences imposées en matière de travail forcé étaient respectées à la lettre. Et entre autres responsabilités, le conseil juif devait fournir des vivres aux occupants allemands.

L'assassinat en masse des Juifs d'Eyshishok, septembre 1941

La Shoah à Eyshishok s'inscrit dans l'histoire de la Shoah en Lituanie. Les Nazis procédèrent au massacre de masse des Juifs du pays à un rythme effroyablement rapide. Au moment de l'occupation nazie, environ 200 000 Juifs y vivaient. En l'espace de six mois, les Allemands, avec l'aide de collaborateurs lituaniens, ce sont 150 000 Juifs qu’ils assassinèrent.

Une grande partie des massacres dans la Lituanie occupée par les Allemands fut organisée par l’unité allemande de SS et de police appelée Einsatzkommando 3, notamment les massacres de Juifs autour des villes de Kovno (Kaunas) et Vilna. L'Einsatzkommando 3 était une petite unité et ne pouvait pas, à elle seule, perpétrer des meurtres de masse. Elle forma des unités auxiliaires en recrutant des membres des milices nationalistes lituaniennes. Ce sont généralement ces unités qui commirent les massacres sous supervision allemande.

Parmi les personnes assassinées en Lituanie occupée par les Allemands durant l'été et l'automne 1941 se trouvaient les Juifs d'Eyshishok.

Prélude au massacre

En septembre 1941, l'Einsatzkommando 3 et ses auxiliaires lituaniens commencèrent à perpétrer des massacres près d'Eyshishok.

Les paysans locaux alertèrent les Juifs de la ville de ce qui se passait, rapportèrent les massacres de Juifs dans les villes voisines, notamment à Varėna le 10 septembre 1941, à une trentaine de kilomètres à l'ouest. Si certains ignorèrent leurs avertissements, le rabbin Rozowski donna crédit à leurs propos. Il convoqua une réunion et encouragea la communauté juive à prendre les armes pour se défendre. Les résidents juifs exprimèrent leurs hésitations et leurs désaccords quant à la meilleure façon d'agir.

Moins de deux semaines plus tard, ce fut au tour d’Eyshishok de vivre un meurtre de masse.

Dimanche 21 septembre 1941 : la rafle

Le dimanche 21 septembre 1941 était la veille de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, et l'un des jours les plus sacrés du judaïsme.

Ce matin-là, des avis furent affichés en ville. L'administration allemande ordonnait aux Juifs d'Eyshishok de remettre leurs derniers objets de valeur et de se rassembler à la synagogue le soir même. Des inconnus armés apparurent dans la ville. De nombreux Juifs tentèrent de dissimuler leurs biens, de trouver des cachettes sûres et de convaincre leurs proches de fuir.

Plus tard ce jour-là, des policiers auxiliaires lituaniens regroupèrent les Juifs d'Eyshishok. Ils les forcèrent à se rendre à la synagogue et dans les batei midrash (lieux d'étude de la Torah). Certains ignorèrent les ordres et cherchèrent à fuir ou de se cacher chez des voisins, employés et amis non juifs. Les auxiliaires lituaniens bouclèrent la ville et empêchèrent de leur mieux les gens de partir.

Lundi à mercredi, 22–24 septembre 1941 : la détention

Durant au moins trois jours, les Juifs restèrent entassés dans la synagogue et les deux batei midrash, sans nourriture, sans eau, sans toilettes. Dans le même temps, des centaines de Juifs furent amenés d'autres villes, notamment de la ville voisine de Valkininkai (Olkieniki en polonais).

Il n’était alors pas rare que l'Einsatzkommando 3 allemand créé des centres de détention improvisés juste pour quelques jours. Cette procédure de rassemblement des Juifs est typique de la Shoah dans cette région, l'objectif étant de concentrer les Juifs d'une communauté ou d'un district dans un même endroit avant de les tuer.

Zvi Michaeli, âgé de seize ans, et sa famille faisaient partie des personnes entassées dans la synagogue. Des années plus tard, il raconta comment les gens autour de lui se mirent à céder à la panique, à hurler et à crier. Les enfants pleuraient. On se marchait les uns sur les autres pour se rendre aux toilettes improvisées dans l'entrée. Le rabbin guida les gens dans le recueillement et la synagogue se remplit de cris, de pleurs et de prières.

Les conditions se détériorèrent au fur et à mesure que d'autres Juifs des environs s’ajoutaient à la foule entassée dans le complexe. Durant deux jours et trois nuits, ils furent tous retenus à l'intérieur de la synagogue bondée.

Le mercredi 24 septembre, les auteurs du massacre conduisirent les Juifs à l'extérieur pour se rendre à quelques rues de là, au marché aux chevaux. Ils traversèrent le centre-ville où certains de leurs voisins s’étaient rassemblés pour regarder, et même manifester leur joie. Arrivés à destination, des policiers auxiliaires lituaniens et leurs chiens montèrent la garde.

Jeudi 25 septembre 1941 : le massacre des hommes juifs

Le matin du jeudi 25 septembre, les auteurs des crimes sélectionnèrent environ 250 hommes jeunes et forts parmi les milliers de personnes rassemblées au marché aux chevaux. On raconta aux Juifs qu’ils allaient construire un ghetto. En réalité, les auxiliaires lituaniens les emmenaient dans le vieux cimetière juif, où ils les abattirent.

Les Juifs détenus au marché aux chevaux pouvaient entendre les bruits du massacre. D'après Zvi Michaeli, certains de leurs voisins non juifs s’approchèrent de la clôture du marché et exhortèrent les Juifs à fuir. D'autres, préférant profiter de la situation, leur demandèrent de leur jeter leurs objets de valeur.

D’autres hommes et garçons furent conduits par groupes vers le vieux cimetière juif. Là, les forces auxiliaires lituaniennes les firent se déshabiller. Sous le regard des Allemands, ils les abattirent au bord d’une fosse préalablement creusée, dans laquelle ils s’écroulèrent. Pendant ce temps, femmes et enfants attendaient toujours au marché aux chevaux.

Accompagné de son père et de son petit frère, Zvi Michaeli se trouvait dans la file. Lors de la fusillade, la balle qui lui était destinée l’effleura à peine. Mais celle de son père atteignit son but, et son corps mourant tomba sur celui de son fils. Plus tard, Zvi le raconta :

« Moi, je suis toujours conscient. Je sais ce qui se passe. Je sens que je ne suis pas mort… Je suis toujours en vie. Et pendant une éternité, je sens son corps contre moi. Il devient de plus en plus lourd, toujours plus lourd. J’ai l’impression d’étouffer. Je n’en peux plus. Et je sens son sang qui coule sur moi. Ça a été difficile de me dégager. Je ne sais pas comment, mais j'ai fini par y arriver... »

En effet, Zvi parvint à sortir de la fosse commune et à s'enfuir.

Vendredi 26 septembre : le massacre des femmes et des enfants

Le vendredi 26 septembre, les tueurs commencèrent à massacrer les femmes et les enfants. Ils les mirent dans des wagons pour les conduire à environ un kilomètre et demi de là, jusqu'à une carrière de gravier située derrière un cimetière catholique. Les auxiliaires lituaniens séparèrent femmes et enfants, puis forcèrent les femmes à se dévêtir avant de les fusiller au bord d’une fosse commune. De nombreuses jeunes filles furent violées. Enfin, ils assassinèrent les enfants avec la même brutalité.

Leon Kahn et son frère se cachaient dans le cimetière. Ils furent témoins du meurtre des femmes et des enfants. Plus tard, Leon se souvint : « Il ne s’agissait pas seulement d’exécuter et de tuer des gens. C’était de la sauvagerie pure et simple. »

Documenter le massacre : le Rapport Jäger

En décembre 1941, Karl Jäger, commandant de l’Einsatzkommando 3, se vanta que son unité avait résolu « le problème juif en Lituanie » (« das Judenproblem für Litauen »).

Dans un rapport tristement célèbre envoyé à Berlin, il dressa la liste des endroits, des dates et des effectifs de plus de cent massacres. C’était son Einsatzkommando 3 qui avait mené la plupart d’entre eux en Lituanie occupée par l'Allemagne. Le rapport indiquait que la date du massacre d'Eyshishok (orthographié Eysisky) était le 27 septembre. On ne sait pas s'il s'agit d'une erreur, ou si cela désigne le jour où la tuerie a été terminée ou annoncée.

Karl Jäger informa ses supérieurs à Berlin que son unité avait massacré un total de 137 346 Juifs. Derrière chaque entrée statistique du rapport se cachent le meurtre brutal d'individus et la destruction de communautés juives en Lituanie et en Biélorussie.

Le rapport indique également que 3 446 Juifs ont été assassinés à Eyshishok. Parmi eux se trouvaient 989 hommes, 1 636 femmes et 821 enfants. Des témoignages de rescapés suggèrent que le nombre de personnes tuées pourrait être encore plus élevé.

Sauvetage et survie à Eyshishok

Survivre au massacre

Dans un premier temps, des centaines de Juifs d'Eyshishok ont survécu au massacre en se cachant et en prenant la fuite. Le chaos qui régnait alors présentait des occasions de s'évader. Puis, le soir du 21 septembre, certains refusèrent de se regrouper dans la synagogue. D'autres qui s’y trouvaient réussirent à s'enfuir, ainsi que depuis le marché aux chevaux dans les jours suivants. D'après les témoignages de rescapés, dans au moins deux cas, des auxiliaires lituaniens aidèrent des Juifs à s'échapper.

Ceux qui fuirent et se cachèrent devaient compter sur des non-Juifs, cherchant de l’aide auprès de voisins, d’amis et d’employés polonais. Ceux-ci purent les soustraire discrètement à la surveillance des gardes lituaniens et allemands. Ils cachèrent des gens chez eux et leur fournirent des vêtements de paysans. Par exemple, après que Zvi Michaeli se soit extirpé de la fosse commune, il se rendit à la ferme d'amis de sa famille, des Polonais. À son arrivée à leur porte, nu et couvert de sang, ils l'aidèrent à se laver et prirent soin de lui.

Mais pour les Juifs restants d'Eyshishok, survivre au massacre ne garantissait pas de s’en sortir à plus long terme. En effet, l'occupation allemande et le meurtre de masse des Juifs d'Europe ne faisaient que commencer.

Secours et survie après le massacre

Après le massacre, il était dangereux pour les Juifs d'Eyshishok de rester dans la ville.

Ils furent nombreux à fuir la ville de Raduń, à presque quinze kilomètres au sud, où ils avaient des amis et de la famille. Raduń se trouvait dans une zone administrative allemande différente de celle d'Eyshishok et, en septembre 1941, les massacres y étaient moins systématiques. Cependant, beaucoup de ceux qui gagnèrent Raduń ne survécurent pas à la Shoah. Ils furent tués en mai 1942 lorsque les Allemands liquidèrent le ghetto de la ville.

D'autres Juifs se cachèrent dans la campagne et évitèrent de leur mieux de se faire repérer. Ils se joignirent à des amis polonais ou des inconnus pendant plus ou moins longtemps. Certains rallièrent des unités de partisans dans les forêts voisines.

Au fur et à mesure que la guerre avançait, la vie à Eyshishok et dans les environs devint de plus en plus difficile. Sous occupation allemande, les peines encourues pour avoir aidé des Juifs étaient sévères. Dans la région d'Eyshishok, ceux qui avaient résolu de venir à leur secours à des moments critiques n'étaient pas forcément disposés, ou capables, de continuer sur le long terme.

Néanmoins, quelques personnes le firent, au péril de leur vie. Par exemple, Kazimierz Korkuć (lien externe en anglais), un agriculteur polonais, abrita 16 Juifs dans sa ferme, située dans un village voisin. Parmi eux se trouvaient ses amis, les Sonenson, notamment la jeune Yaffa Eliach (née Sonenson). Dans le même temps, Antoni Gawryłkiewicz (lien externe en anglais), un jeune berger polonais, leur fournissait régulièrement nourriture et vêtements. Il servit également de messager entre eux et les partisans présents dans la région.

Soupçonnés d'avoir aidé des Juifs à se cacher, Kazimierz Korkuć et Antoni Gawryłkiewicz furent arrêtés, interrogés et battus par les fonctionnaires de l'occupation. Ni l’un ni l’autre n’avoua avoir caché des Juifs. Korkuć fut reconnu comme Juste parmi les Nations en 1973 et Gawryłkiewicz en 1999.

Tous ceux qui échappèrent au massacre initial à Eyshishok ne survécurent pas à la Shoah. En plus des personnes assassinées dans le ghetto de Raduń, d'autres furent tuées lorsque leurs cachettes furent découvertes ou lors des combats de partisans.

Conséquences

Entre juillet et octobre 1944, l'Armée rouge soviétique expulsa les Allemands de Lituanie et réoccupa le pays. Elle reconquit Eyshishok le 13 juillet 1944. C’est alors que les Juifs qui avaient survécu en cachette commencèrent à revenir dans la ville.

En fin de compte, seules quelques dizaines de Juifs d'Eyshishok survécurent à la Shoah.

Tous étaient hantés par les souvenirs de la fin septembre 1941 et des années qui suivirent. Zvi Michaeli raconta :

« Émotionnellement, je n’ai jamais survécu à la Shoah. Je reste un homme déchiré, jusqu'à ce jour. Parce que mon corps est encore dans la tombe, mon père sur moi, avec le sang de mon frère et de mon père encore sur le dos. Ils sont avec moi. Ils m'accompagnent dans ma vie de tous les jours. »

Commémoration dans la Tour des visages

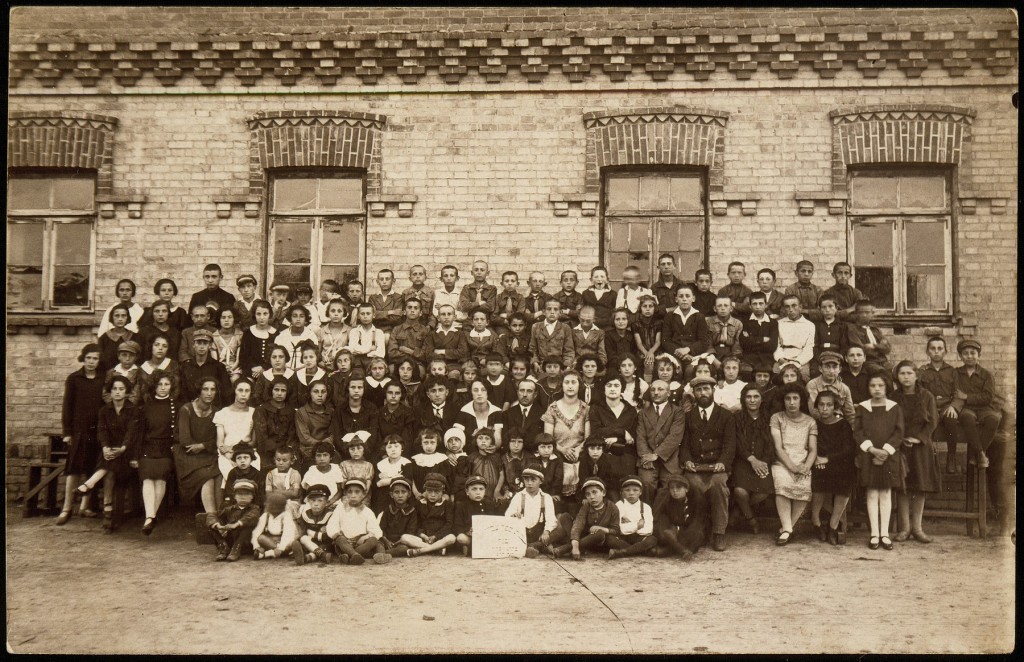

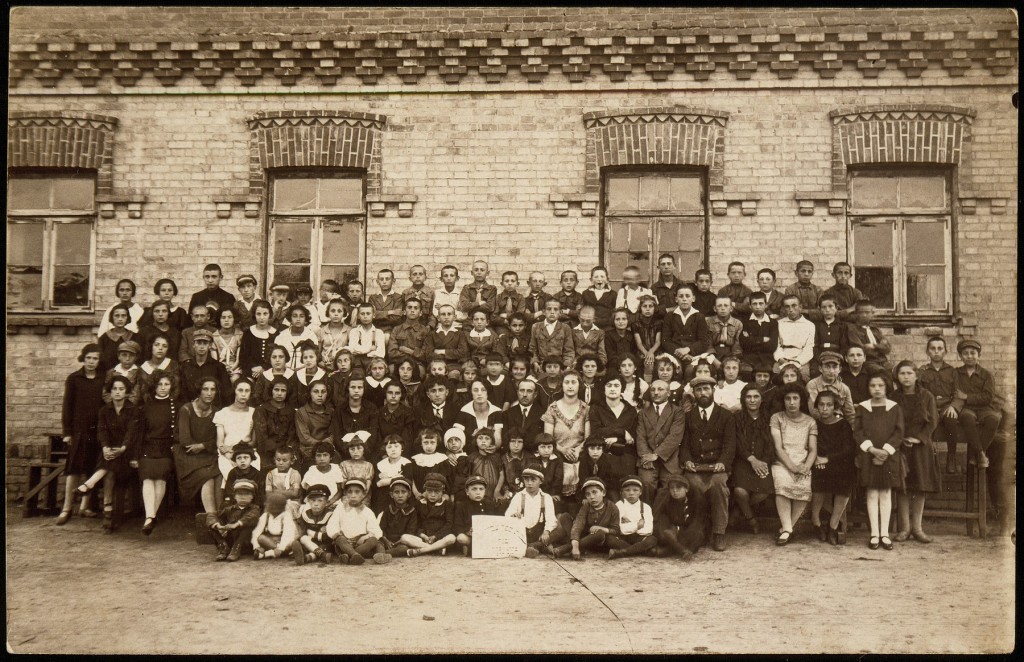

Le sort des Juifs d'Eyshishok est commémoré dans la Tower of faces, la Tour des visages, une exposition au United States Holocaust Memorial Museum. Elle présente plus de 1 000 photographies, autant d’images qui témoignent de la riche vie culturelle et communautaire créée par les habitants du shtetl avant la Shoah.

Ses photographies ont été recueillies par Yaffa Eliach (née Sonenson), elle-même rescapée d’Eyshishok. Yaffa Eliach était la petite-fille de Yitzhak et d'Alte Katz, qui possédaient le studio de photographie de la ville et qui prirent une grande partie des photos exposées. Elle a voyagé partout dans le monde durant 15 ans pour les retrouver. De sa motivation pour la « tour » du musée, elle a écrit :

« Je me suis demandé quel type de mémorial pourrait transcender ces images de mort et rendre justice aux vies pleines et riches que ces gens avaient vécues… J'ai décidé de suivre mon propre chemin, de créer un mémorial pour commémorer la vie, pas la mort. »

Notes

-

Footnote reference1.

L’histoire de la région d’Eyshishok est complexe. De 1569 à 1795, Vilna et ses environs, Eyshishok compris, faisaient partie de la république des Deux Nations (union polono-lituanienne). À la fin du 18e siècle, elle a été dissoute par la force des armes et partagée entre le Royaume de Prusse, l'Empire autrichien et l'Empire russe. De 1795 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, Eyshishok se trouvait dans le gouvernorat de Vilna dans l'Empire russe. Après l'effondrement de celui-ci pendant la Première Guerre mondiale, la Pologne et la Lituanie ont été rétablies en tant qu'États indépendants. Les deux revendiquaient Vilna et sa région, Eyshishok compris. La frontière exacte est restée contestée jusqu'en 1922, lorsque Vilna et Eyshishok ont été intégrées à la Deuxième République polonaise. À cette époque, le village d'Eyshishok était situé dans la voïvodie de Nowogródek.

-

Footnote reference2.

Miriam Kabacznik Shulman, entretien avec Randy M. Goldman, le 23 juillet 1996, 1re partie, transcription et enregistrement, The Jeff and Toby Herr Oral History Archive, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, RG-50.030.0375, https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn504868.

-

Footnote reference3.

Zvi Michaeli, entretien avec Irene Squire, le 5 février 1996, interview 11771, segments 62-63, transcription et enregistrement, Visual History Archive, USC Shoah Foundation.

-

Footnote reference4.

Leon Kahn, entretien avec Fran Starr, le 5 décembre 1996, entretien 23999, segment 11, transcription et enregistrement, Visual History Archive, USC Shoah Foundation.

-

Footnote reference5.

Zvi Michaeli, entretien avec Irene Squire, 5 février 1996, interview 11771, segments 166–167, transcription et enregistrement, Visual History Archive, USC Shoah Foundation.

-

Footnote reference6.

Yaffa Eliach, There Once Was a World: A 900-Year Chronicle of the Shtetl of Eishyshok (Boston : Little Brown and Company, 1998), 3.