艾希绍克 (Eyshishok):一个犹太社区的毁灭

纳粹德国及其盟国和同伙在东欧的德占区实施了针对犹太人的大规模枪杀行动。这有时被称为“子弹大屠杀”。约200万犹太人在这些大规模枪杀行动和相关屠杀中遇害。德国当局通过这种方式摧毁了东欧1千500多个村庄、城镇和城市的犹太社区。艾希绍克便是其中之一。

关键事实

-

1

在第二次世界大战之前,艾希绍克是一个位于波兰东北部的小镇,人口多为犹太人。战争期间,艾希绍克几经易手。

-

2

1941年9月25日和26日,德国第3特别行动队和立陶宛辅助部队枪杀了约3千500名犹太人,其中包括该镇的大部分居民。

-

3

美国大屠杀纪念馆的展览“面孔之塔”(Tower of Faces) 对艾希绍克的犹太人进行了纪念。塔内展出了超过1千张当地犹太人在大屠杀前的生活照片。

艾希绍克犹太社区已成为大屠杀中被摧毁的生命和社区的象征。美国大屠杀纪念馆的展览“面孔之塔”对艾希绍克的居民进行了纪念。

历史上,艾希绍克有多个不同名称,包括“Ejszyszki”(波兰语)和“Eišiškės”(立陶宛语)。“Eyshishok”是该镇的意第绪语名称,也是居住在此的犹太社区通常使用的名称。如今,艾希绍克位于立陶宛维尔纽斯县 (Vilnius County),靠近立陶宛和白俄罗斯的边境。然而,第二次世界大战爆发时,该地区属于波兰。

艾希绍克及周边地区拥有悠久的多样性历史,融汇了多宗教、多民族和多语言的文化。这在一定程度上是因为该地区在过去三百年中多次易主。历史上,该地区曾居住不同的民族群体,他们使用多种语言。这些居民包括白俄罗斯人、犹太人、立陶宛人、波兰人、鞑靼人等。这也是一个多宗教的地区,居民包括天主教徒、犹太教徒、穆斯林和东正教徒。

在大屠杀之前,艾希绍克被视为一个犹太小镇 (shtetl)。“shtetl”是一个意第绪语词汇,通常指东欧地区犹太人口占多数的小型市镇。十九世纪末,艾希绍克的人口数量约为2千至3千人。其中70%是犹太人,其余30%的居民主要是波兰人,多数是罗马天主教徒。在艾希绍克及其周边地区,大多数农民是波兰裔。但立陶宛人、鞑靼人和白俄罗斯人也同时生活在该地区,与艾希绍克人有日常往来。

艾希绍克的犹太社区

据记载,在大屠杀发生前,艾希绍克存在一个有250多年历史的犹太社区。在两次世界大战之间,艾希绍克的犹太社区约有2千人。由于战争和移民影响,人口确切数量有所波动。

对于艾希绍克的犹太人来说,他们的生活深深植根于犹太传统。该镇有许多犹太文化组织、教育活动和救济团体。主广场附近有一个犹太会堂建筑群:在会堂庭院 (shulhoyf)设有两个专门用于研读《托拉》的地方(旧和新的学经堂,batei midrash)以及一座仪式浸礼池 (mikvah)。此外,镇上还有一所希伯来语日校。

艾希绍克的经济生活围绕市集广场和每周四举行的集市展开。镇中心的集市广场聚集了镇上许多商店和企业。顾客包括犹太人、波兰城镇居民和波兰农民。镇上许多犹太家庭经营并拥有小企业,如面包店、照相馆、酒吧和杂货店。一些犹太人从事鞋匠、裁缝、铁匠、屠夫或其他服务工作。其中的许多企业在1920年代和1930年代都陷入困境。当时,波兰政府的经济政策对犹太人经营的商业和贸易产生了负面影响。

艾希绍克的犹太社区虽然内部团结,但同时也日益多元化。1920年代和1930年代,该地区基础设施的发展使艾希绍克与外部世界的联系日益频繁。1920年代,波兰政府修建了一条铺有沥青的公路,途经艾希绍克。一个犹太家庭在镇中心经营一家壳牌 (Shell) 加油站,公交车都在此加油。1931年,小镇首次通电。

在艾希绍克的犹太社区,并不是每个人都持有相同的政治观点或宗教信仰。在欧洲和北美各地区引发冲突的代际和政治分歧,在艾希绍克也很明显。年轻一代逐渐远离了犹太小镇的传统。许多人被大城市和文化中心(如维尔纳 ,Wilno/Vilnius)的现代生活所吸引。有些人甚至被现代世俗政治运动(如共产主义)所吸引。

艾希绍克不同民族间的关系

在艾希绍克,犹太人并未与该地区的其他群体隔绝开来。艾希绍克的犹太人与非犹太人比邻而居,在日常生活中共同劳作。许多人都建立了密切的关系。一些波兰农民甚至为遵守犹太教饮食规定(kosher,即根据犹太教宗教律法严格遵守的饮食标准)的犹太访客准备了单独的锅具。

例如,卡巴茨尼克家族 (Kabaczniks) 是镇上较为显赫的犹太家庭之一,经营皮革加工和批发业务。他们的许多员工都是波兰人,包括会与这家人用意第绪语交流的女仆。卡巴茨尼克一家与镇上的一些波兰家庭关系非常紧密。米里亚姆·卡巴茨尼克 (Miriam Kabacznik) 回忆道:

那是一种普通的生活,正常、愉快的生活。我们彼此相识,关系友好融洽。我们从未锁过门。门一直都是开着的,没有上锁。我们有很多非犹太朋友。他们总是受到欢迎,可以随时进出。

但在艾希绍克,个人和群体之间也存在矛盾。有时,他们的互动会受到偏见和怨恨的影响。这些矛盾往往源于宗教和阶级差异。例如,在集市日,农民和城镇居民之间经常发生冲突。一些犹太儿童记得在校园操场上发生的争执,他们的波兰同学会使用反犹主义的侮辱性言辞。

第二次世界大战改变了艾希绍克的既有关系。占领势力挑拨各群体之间互相对立,并因此颠覆了长期以来的民族和阶级格局。纳粹占领期间的残暴行径尤其具有动荡和破坏性。

艾希绍克与第二次世界大战的进程

1939年9月,德国入侵波兰,第二次世界大战在欧洲爆发。两周后,苏联入侵并占领波兰东部。苏联占领的地区包括艾希绍克。1939年10月,苏联将艾希绍克及周边地区移交给立陶宛。

作为立陶宛边境小镇的艾希绍克 (1939–1940)

自1939年10月起,艾希绍克便位于陶宛境内,距离立陶宛和苏占波兰的边界只有几英里。

作为边境城镇,艾希绍克成为了犹太难民的一个中转站。当时,犹太人和其他群体仍然可以通过立陶宛逃离德国和苏联占领的波兰。许多人非法越境,避开立陶宛边境警察检查。当地农民经常引导难民穿越边境,进入艾希绍克,再前往维尔纳。这些难民需要食物、住房和路线指引。艾希绍克的拉比希门·罗佐夫斯基 (Szymen Rozowski) 成立了一个委员会来协助他们。

艾希绍克的犹太人从这些难民口中得知了纳粹在德占波兰对犹太人的迫害。

苏联占领立陶宛(1940年夏至1941年6月)

1940年夏,苏联入侵并吞并了立陶宛。这意味着艾希绍克再次被纳入苏联的控制之内。苏联改造了立陶宛的行政管理,让共产党人在区域和地方一级掌权。苏联将成千上万的人驱逐到西伯利亚。

作为一个共产主义国家,苏联控制下的立陶宛反对宗教和自由企业。在被占领的立陶宛,新政府对包括犹太人和非犹太人在内的许多人实施了严厉的政策,并将私人财产国有化。在艾希绍克,部分较富裕的居民因此失去了他们的营生和住所。政府还关闭了一些宗教机构。

在艾希绍克,支持共产党的当地犹太人在自己的社区内推进这些政策。他们迫使拉比罗佐夫斯基搬离住所,并关闭了希伯来日校。不过,犹太教堂仍保持开放,社区仍然会庆祝宗教节日。

在立陶宛,许多犹太人和非犹太人反对苏联的控制,也反对新的共产党当局的国有化政策。一些立陶宛人将苏联政策归咎于犹太人。苏联的占领制造了新的怨恨,而这往往建立在旧的偏见之上。

德国占领立陶宛(1941年6月至1944年)

1941年6月22日,纳粹德国进攻苏联,包括苏联占领的波兰和立陶宛。纳粹对共产主义展开了残酷的镇压,并处决了曾为苏联占领者工作的民众。许多立陶宛人都为苏联占领的结束而欣喜,并希望恢复立陶宛的独立。

一些反共的立陶宛人对德军的到来表示欢迎。新的立陶宛民族主义民兵组织成立,随后还加入了德国对抗共产党成员的军事行动。在某些情况下,这些民兵组织还袭击了犹太人并进行宗教迫害。德国的宣传鼓动立陶宛人将苏联的统治归咎于犹太人,而德国当局也煽动了许多场宗教迫害事件。

1941年8月,德国人在被占领的立陶宛建立了一个德国民事管理机构,任命立陶宛人担任多个行政职位。

德国占领艾希绍克

1941年6月下旬,德军抵达艾希绍克,但只在此停留了数周。

军队撤离后,一个德国占领当局的民事管理机构接管了该镇及周边地区。与欧洲的许多地区一样,德国人依靠当地的体系和同伙来进行治理。因此,艾希绍克由德国人控制,但他们在当地的代表包括立陶宛人。

德国占领军在艾希绍克迫使犹太人从事强制劳动、对他们施暴和公开羞辱。他们要求犹太人佩戴大卫之星徽章;剪掉信教犹太男子的胡须,以此羞辱他们;禁止犹太人在人行道上行走;还强迫艾希绍克的犹太人交出贵重物品。

此外,德国人还下令在艾希绍克成立一个犹太委员会 (Judenrat)。这个委员会不得不执行德国的政策,其成员还必须确保满足占领者设定的强制劳动要求。除了各种职责外,犹太委员会还必须为德国占领者提供食物。

艾希绍克的犹太人大屠杀,1941年9月

艾希绍克的大屠杀是立陶宛大屠杀这一更宏大历史事件的组成部分。纳粹在立陶宛以极快的速度对犹太人实施了大规模屠杀。纳粹占领立陶宛时,该国约有20万犹太人居民。在短短六个月内,德国人便在立陶宛同伙的协助下,杀害了15万犹太人。

一支名为第3特别行动队 (Einsatzkommando 3)的德国党卫军和警察部队组织了德国占领立陶宛的大部分大屠杀行动。特别是,他们在考纳斯(Kovno)和维尔纳(Vilna)城市周边的犹太人社区实施了屠杀。第3特别行动队是一支小型部队,无法单独实施大规模屠杀。他们招募了立陶宛民族主义民兵组织成员加入辅助部队。通常正是这些部队在德国人的监督下实施了屠杀。

1941年夏季和秋季,在德国占领的立陶宛被屠杀的犹太人中,包括艾希绍克的犹太人。

大屠杀的前奏

1941年9月,第3特别行动队及其立陶宛辅助部队开始在艾希绍克附近实施屠杀。

当地农民向艾希绍克的犹太人通报了正在发生的事情。他们告诉犹太人,附近城镇正在发生针对犹太人的大屠杀,包括1941年9月10日在瓦雷纳镇 (Varėna) 发生的屠杀事件。瓦雷纳镇距离艾希绍克以西仅约20英里。虽然有些犹太人对这些警告不以为然,但拉比罗佐夫斯基却予以严肃对待。罗佐夫斯基召集了一场会议,鼓励犹太社区拿起武器自卫,但犹太居民对最佳行动方案存在犹豫和分歧。

不到两周后,大屠杀便降临到艾希绍克。

1941年9月21日,星期日:围捕

1941年9月21日(星期日)是犹太新年罗什哈纳(Rosh Hashanah) 的前夜,也是犹太教最神圣的节日之一。

当天清晨,镇上张贴了告示,德国当局命令艾希绍克的犹太人交出剩余的贵重物品,并于当晚在犹太会堂集合。镇上出现了武装的陌生人。许多犹太人设法隐藏贵重物品,寻找安全的藏匿地点,并劝说亲人逃离。

当天晚些时候,立陶宛辅助警察对艾希绍克的犹太人进行围捕。他们强迫犹太人前往犹太会堂和 学经堂(batei midrash,用于学习《托拉》的宗教场所)。一些犹太人无视命令,试图逃跑或与他们的非犹太邻居、雇员和朋友一起躲藏。立陶宛辅助部队封锁了镇子,试图阻止人们逃离。

1941年9月22日至24日,星期一至星期三:拘禁

至少有三天时间,犹太人一直挤在犹太会堂和两座学经堂里。在此期间,他们没有食物和水,也没有卫生间。数百名犹太人被从其他城镇押运至此,包括附近的瓦尔基宁凯镇(波兰语为 Olkieniki)。

德国第3特别行动队经常设立只维持几天的临时拘留所。以这种方式关押犹太人是该地区大屠杀的典型特征,其目的是在屠杀之前将某个社区或区域的犹太人集中起来。

16岁的兹维·米哈伊利 (Zvi Michaeli) 和他的家人被关在犹太会堂内。多年后,他回忆起周围的人如何开始惊慌失措。他们开始尖叫和哭喊,孩子们在哭了,人们在前往入口处临时搭建的卫生间时相互踩踏。拉比开始带领人们进行祷告,犹太会堂里同时充斥着喊叫声、哭泣声和祈祷声。

随着越来越多来自周边地区的犹太人被迫进入犹太会堂建筑群,这里的条件进一步恶化。在两天三夜的时间里,犹太人被困在拥挤不堪的犹太会堂内。

9月24日(星期三),凶手们将犹太人带到室外,他们带领犹太人穿过几个街区,来到马市区域。途中,他们穿过了镇中心,一些邻居聚集在一起观看,甚至欢呼。在马市,犹太人由立陶宛辅助警察及其警犬看守。

1941年9月25日(星期四):屠杀犹太男子

9月25日(星期四)上午,凶手们从聚集在马市的数千人中挑选了大约250名年轻力壮的男子。犹太人被告知,这些男子被用于建造一个犹太人聚集区。但实际上,立陶宛辅助部队将他们带到了旧犹太墓地,在那里射杀了他们。

被关押在马市的犹太人能听到屠杀的声音。据兹维·米哈伊利所述,一些非犹太邻居曾靠近市场围栏,催促犹太人赶紧逃命自救。另一些人则只顾物质利益,要求犹太人将贵重物品扔过围栏。

越来越多的男人和男孩成群结队地被带到旧犹太墓地。在那里,立陶宛辅助部队让他们脱掉衣服。在德国人的注视下,立陶宛辅助部队将犹太男子射杀进一个事先挖好的坑中。在男性遭到屠杀时,妇女和儿童仍留在马市。

兹维·米哈伊利和他的父亲、弟弟一起排队等候枪决。在枪击过程中,一颗子弹仅仅擦过了他的身体。但是一颗子弹击中了他的父亲,尸体压在了兹维的身上。兹维回忆道:

但我仍然清醒。我知道是怎么回事。我感觉到自己没有死……我还活着。在很长的时间里,我感觉到他的身体压在我身上。他变得越来越重,我觉得自己快要窒息了。我再也受不了了。我感觉到他的血沾满了我的全身。我很难从他下面抽出身来。但我总算设法做到了……

最后,兹维爬出满是尸体的坑并逃走了。

9月26日,星期五:屠杀妇女和儿童

9月26日(星期五),凶手们开始屠杀妇女和儿童。他们用马车将这些妇女和儿童运到一英里外的一个碎石坑,这位于一个天主教墓地的后面。立陶宛辅助军队将妇女和儿童分开。他们强迫妇女脱掉衣服,然后开始将她们射杀入一个满是尸体的坑。许多年轻女性遭到了强奸。随后他们残忍地杀害了儿童。

莱昂·卡恩(Leon Kahn)和他的兄弟藏在墓地里,目睹了妇女和儿童被屠杀的场景。莱昂后来回忆:“这不仅仅是处决和杀人的问题。这是一种野蛮行为。

记录大屠杀:《耶格尔报告》(Jäger Report)

1941年12月,第3特别行动队的指挥官卡尔·耶格尔 (Karl Jäger) 吹嘘说,他的部队已经解决了“立陶宛的犹太人问题”(“das Judenproblem für Litauen”)。

在一份给柏林的臭名昭著的报告中,他列出了100多个大屠杀的地点、日期和规模。第3特别行动队在德国占领的立陶宛实施了大部分屠杀。报告中将艾希绍克(报告中拼写为 Eysisky)大屠杀的日期列为9月27日。目前尚不清楚这是一个错误,还是反映了完成或报告大屠杀的日期。

耶格尔向柏林的上级报告称,他的部队总共屠杀了13万7千346名犹太人。《耶格尔报告》中每一个统计数字背后,都是立陶宛和白俄罗斯境内的个体被残酷屠杀和犹太社区的覆灭。

《耶格尔报告》详细记录了3千446名犹太人在艾希绍克被杀的情况。其中包括989名男性、1千636名女性和821名儿童。幸存者的证词表明,实际遇害人数可能更多。

艾希绍克的营救与生存

大屠杀中的幸存

数百名艾希绍克的犹太人最初通过躲藏和逃跑幸存了下来。当时的混乱为逃脱提供了机会。一些人拒绝在9月21日晚上前往犹太会堂集合。在接下来的几天里,有的人设法从犹太会堂或马市偷偷逃离。根据幸存者的证词,立陶宛辅助部队至少有两次帮助了犹太人逃脱。

那些逃离和躲藏的人依靠的是非犹太人的帮助。他们向波兰邻居、朋友和雇员寻求帮助。这些波兰人帮助犹太人躲避立陶宛和德国守卫。他们将犹太人藏在家中,提供了衣服,让犹太人伪装成农民。例如,兹维·米哈伊利从满是尸体的坑里爬出来后,去了波兰朋友的农场。他赤身裸体、浑身是血地来到朋友家门口,他们帮助他清理并照顾他。

然而,在大屠杀中幸存并不意味艾希绍克剩余的犹太人也能存活。德国对欧洲犹太人的占领和大规模屠杀才刚刚开始。

大屠杀后的救援与生存

屠杀发生后,艾希绍克的犹太人留在镇上不再安全。

许多人逃到南面约九英里的拉杜恩 (Raduń) 镇,那里有他们的朋友和家人。拉杜恩与艾希绍克位于不同的德国行政区域,而在1941年9月,拉杜恩地区的大规模屠杀尚未形成系统化。然而,许多逃往拉杜恩的人并没有在大屠杀中幸存。他们在德军于1942年5月清剿拉杜恩犹太人聚集区时被杀害。

其他犹太人躲在乡村,试图避免被发现。他们与波兰朋友或陌生人一起度过了长短不一的时间。一些人在附近的森林中加入了游击队。

随着战争的推进,艾希绍克及其周边地区的生活变得越来越艰苦。在德国占领时期,帮助犹太人会受到严厉惩罚。在艾希绍克地区,那些在危机时刻愿意帮助犹太人的人并不一定愿意或有能力承担长期援助的风险。

尽管如此,还是有少数人冒着极大风险提供帮助。例如,波兰农民卡齐米日·科尔库奇(Kazimierz Korkuć,点击查看英文版外部链接)在附近村庄的农场里藏了16名犹太人。他藏匿的人中有其朋友索南森 (Sonenson) 一家,其中包括年轻的雅法·埃利亚奇(Yaffa Eliach,婚前姓索南森)。安东尼・高里尔克维奇(Antoni Gawryłkiewicz,点击查看英文版外部链接)是一位年轻的波兰牧羊人,他在这群犹太人躲藏期间帮助他们,为他们定期提供食物和衣物,还担任这些犹太人与该地区游击队之间的联络员。

因涉嫌帮助犹太人藏匿,科尔库奇和高里尔克维奇被占领当局逮捕、审讯并殴打。然而,两人都没有承认藏匿犹太人。科尔库奇于1973年被授予“国际义士”称号,高里尔克维奇则于1999年获此殊荣。

并非所有在艾希绍克最初躲过一劫的人都在大屠杀中幸存。除了在拉杜恩犹太人聚集区被杀害的人之外,还有一些人在藏身之处被发现或作为游击队员作战时遇害。

余波

1944年7月至10月,苏联红军将德军赶出立陶宛,重新占领了该国。1944年7月13日,红军重新夺回了艾希绍克。此时,躲藏的犹太人开始回到这个小镇。

最终,只有几十名来自艾希绍克的犹太人在大屠杀中幸存下来。

幸存者们始终被1941年9月底和随后岁月的回忆所困扰。兹维·米哈伊利回忆说:

我从未在情感层面从大屠杀中幸存下来。直到现在,我仍然是一个分裂的人。因为我的身体仍在那个坟墓中,我父亲的尸体仍压着我,我父亲和我兄弟的鲜血仍染在我背上。他们与我同在。他们伴随着我日常生活的每一天。

面孔之塔”的纪念

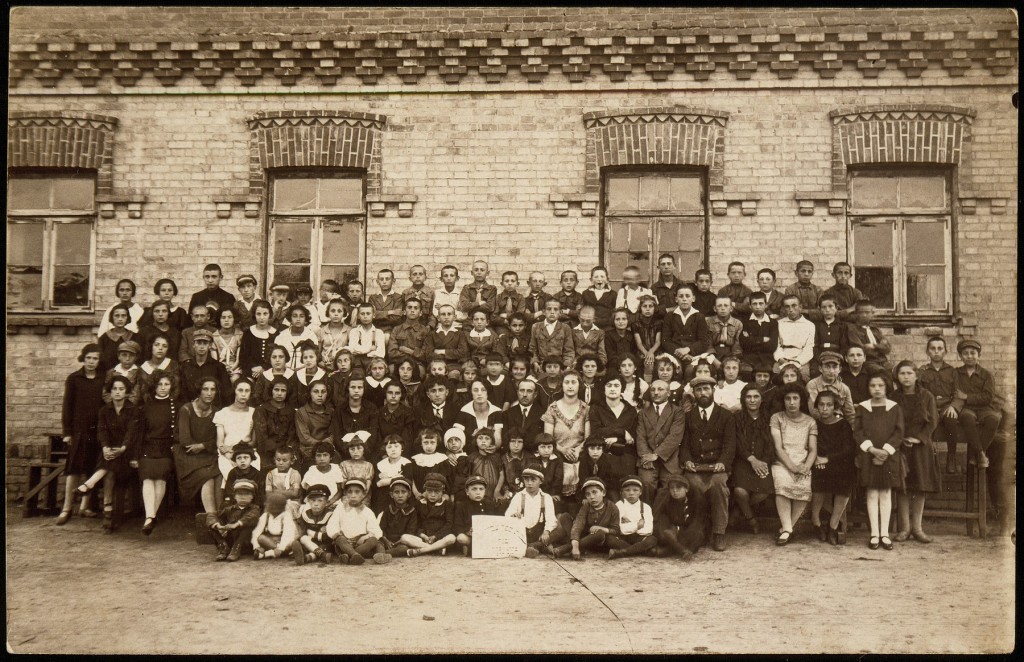

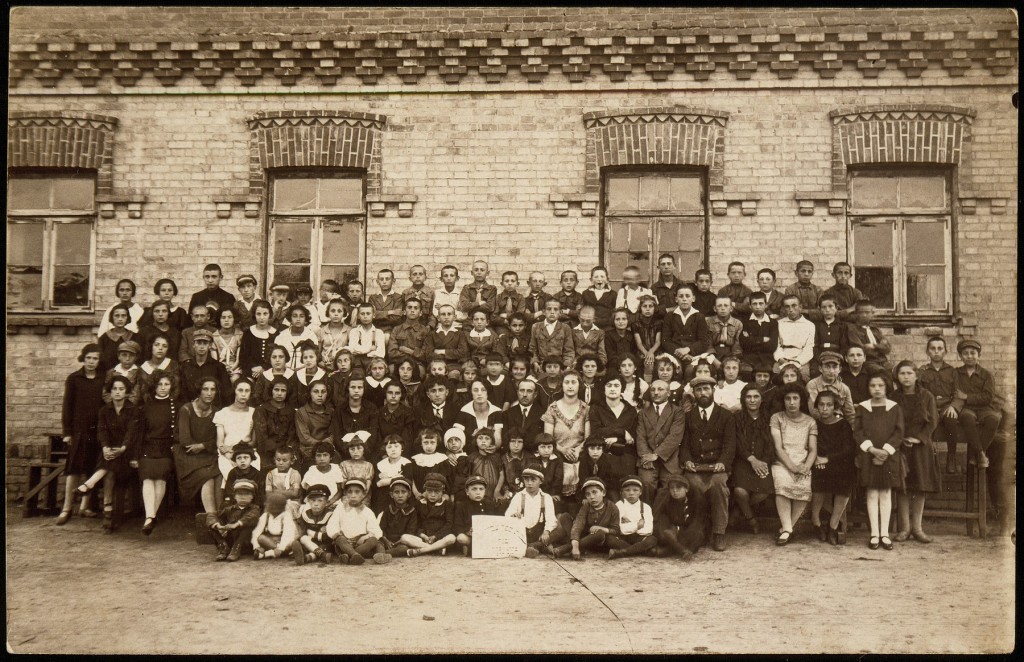

美国大屠杀纪念馆的展览“面孔之塔”(Tower of Faces) 铭记了艾希绍克的犹太人。这座塔展示了超过1千张照片,它们见证了大屠杀之前小镇犹太居民创造的丰富文化和社区生活。

这些照片由雅法·埃利亚奇(婚前姓索南森)收集,她本人也是艾希绍克的幸存者。埃利亚奇是伊扎克 (Yitzhak) 和阿尔特·卡茨 (Alte Katz) 的孙女,他们之前在镇上经营照相馆,拍摄了许多展出的照片。为了寻找这些照片,埃利亚奇在世界各地穿梭了15年。关于她创作“面孔之塔”的动机,她写道:

什么形式的纪念能够超越那些死亡的影像,并且公正地展现那些人所经历的丰富而充实的人生呢?我自问……我决定踏上一条自己的道路,创造一个纪念生命,而不是纪念死亡的纪念碑。

脚注

-

Footnote reference1.

艾希绍克周边地区的历史十分复杂。1569至1795年间,维尔纳和周边地区(包括艾希绍克)隶属波兰立陶宛联邦 (Polish-Lithuanian Commonwealth)。18世纪末,波兰立陶宛联邦被迫解体,被普鲁士王国、奥地利帝国和俄罗斯帝国瓜分。从1795年直到第一次世界大战结束,艾希绍克隶属于俄罗斯帝国的维尔纳省。随着俄罗斯帝国在第一次世界大战期间瓦解,波兰和立陶宛重新成为独立国家。两个国家都声称对维尔纳及周边地区(包括艾希绍克)拥有主权。确切边界一直存在争议,直到1922年维尔纳和艾希绍克成为波兰第二共和国的一部分。当时,艾希绍克位于新格鲁代克省 (Nowogródek Voivodeship)。

-

Footnote reference2.

米里亚姆·卡巴茨尼克·舒尔曼,由兰迪·M·戈德曼采访,1996年7月23日,第1部分,笔录和录音,杰夫和托比·赫尔口述历史档案,美国大屠杀纪念馆,华盛顿特区,RG-50.030.0375,https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn504868。

-

Footnote reference3.

兹维·米哈伊利,由艾琳·斯奎尔采访,1996年2月5日,采访编号11771,第62–63段,笔录和录音,视觉历史档案,南加州大学大屠杀基金会。

-

Footnote reference4.

莱昂·卡恩,由弗兰·斯塔尔采访,1996年12月5日,采访编号23999,第11段,笔录和录音,视觉历史档案,南加州大学大屠杀基金会。

-

Footnote reference5.

兹维·米哈伊利,由艾琳·斯奎尔采访,1996年2月5日,采访编号11771,第166–167段,笔录和录音,视觉历史档案,南加州大学大屠杀基金会。

-

Footnote reference6.

雅法·埃利亚奇,《曾经有一个世界:艾希绍克小镇900年编年史》,波士顿:利特尔-布朗出版公司,1998年,第3页。