Cronologia dell’esercito tedesco e del regime nazista

Questa cronologia illustra l’evoluzione del rapporto tra l’élite militare professionale e lo Stato nazista. L’attenzione è rivolta in particolare all’accettazione dell’ideologia nazista da parte dei leader militari e al loro ruolo nel perpetrare crimini contro cittadini ebrei, prigionieri di guerra e civili disarmati in nome di tale ideologia.

Finito il periodo dell’Olocausto, i generali dell’esercito tedesco affermarono di aver combattuto con onore nella Seconda Guerra Mondiale. Insistettero che i veri responsabili di tutti i crimini fossero le SS, la guardia d’élite nazista, e il capo delle SS, Heinrich Himmler.

Il mito che le forze armate tedesche avessero le “mani pulite” fu ampiamente accettato negli Stati Uniti, dove i leader militari americani, coinvolti nella Guerra Fredda, vedevano le loro controparti tedesche come fonti di informazioni utili contro l’Unione Sovietica. E poiché i pochi resoconti sovietici disponibili sulla guerra erano ritenuti inaffidabili, e la maggior parte dei crimini commessi dalle forze armate tedesche erano avvenuti in territorio sovietico, il mito rimase incontrastato per decenni.

Questo ha portato a due distorsioni di lunga durata nella documentazione storica della Seconda Guerra Mondiale. In primo luogo, i generali tedeschi vennero visti come modelli di abilità militare piuttosto che come criminali di guerra complici dei crimini del regime nazista. In secondo luogo, il ruolo dell’esercito tedesco nell’Olocausto è stato ampiamente dimenticato.

Questa cronologia degli eventi affronta queste distorsioni descrivendo il rapporto tra l’élite militare professionale e lo Stato nazista. L’attenzione è rivolta in particolare all’accettazione dell’ideologia nazista da parte dei leader militari e al loro ruolo nel perpetrare crimini contro ebrei, prigionieri di guerra e civili disarmati in nome di quell’ideologia.

Prima Guerra Mondiale (1914~18)

La Prima Guerra Mondiale fu una delle guerre più distruttive della storia moderna. L’entusiasmo iniziale da parte di tutti gli schieramenti basato sull’idea di una vittoria rapida e decisiva svanì quando la guerra si trasformò in uno stallo fatto di battaglie ad alto costo e guerra di trincea, soprattutto sul fronte occidentale. Più di nove milioni di soldati morirono durante i combattimenti, superando di gran lunga la somma complessiva dei decessi militari di tutte le guerre dei 100 anni precedenti. Le enormi perdite su tutti i fronti furono in parte dovute all’introduzione di nuove armi, come la mitragliatrice e la guerra con i gas, e all’incapacità dei capi militari di adattare le loro tattiche alla natura sempre più meccanizzata della guerra.

La Grande guerra fu un’esperienza determinante per l’esercito tedesco. I fallimenti subiti sul campo di battaglia e sul fronte interno plasmarono le convinzioni dell’esercito sulla guerra e la sua visione del rapporto tra civili e soldati.

Ottobre 1916: il censimento degli ebrei nell’esercito tedesco

Durante la Prima Guerra Mondiale, circa 100.000 dei circa 600.000 soldati che prestavano servizio nell’esercito tedesco erano ebrei. Molti erano patrioti tedeschi che vedevano nella guerra un’opportunità per dimostrare la propria fedeltà al Paese. Tuttavia, giornali e politici antisemiti sostenevano che gli ebrei fossero dei codardi che si sottraevano al loro dovere restando lontani dal combattimento. Per provare quell’accusa, il Ministro della Guerra avviò un’indagine sul numero di ebrei in servizio al fronte. Per ragioni non chiare, i risultati non furono mai pubblicati, il che permise agli antisemiti di continuare a mettere in dubbio il patriottismo degli ebrei anche dopo la guerra.

11 novembre 1918: l’armistizio e la leggenda della pugnalata alle spalle

Dopo più di quattro anni di combattimenti, l’11 novembre 1918 entrò in vigore un armistizio, o cessate il fuoco, tra la Germania sconfitta e le potenze dell’Intesa. Per il popolo tedesco, la sconfitta fu un enorme shock, poiché gli era stato detto che la vittoria era inevitabile.

Uno dei modi in cui alcuni tedeschi scelsero di dare un senso alla loro improvvisa sconfitta fu il mito della “pugnalata alle spalle”, mito che sosteneva che i “nemici” interni, principalmente ebrei e comunisti, avevano sabotato lo sforzo bellico tedesco. In realtà, i capi militari tedeschi convinsero l’imperatore a cercare la pace perché sapevano che la Germania non poteva vincere la guerra e temevano l’imminente collasso del Paese. Molti di quegli stessi leader militari diffusero il mito della pugnalata alle spalle per sviare l’idea che la colpa della sconfitta fosse dell’esercito.

28 giugno 1919: il Trattato di Versailles

Il Trattato di Versailles, che pose fine alla Prima Guerra Mondiale, fu firmato il 28 giugno 1919. Il governo democratico della Germania, appena formatosi, considerò il trattato come una “pace imposta” e con termini molto duri.

Oltre ad altre disposizioni, il trattato limitava artificialmente la potenza militare tedesca riducendo l’esercito tedesco a una forza di 100.000 volontari, con un massimo di 4.000 ufficiali, ognuno dei quali doveva servire per 25 anni. L’obiettivo era quello di evitare che l’esercito tedesco utilizzasse un rapido ricambio per formare un maggior numero di ufficiali. Il trattato vietava la produzione di carri armati, gas velenosi, autoblindo, aerei e sottomarini e l’importazione di armi; scioglieva la sezione pianificazione d’élite dell’esercito tedesco, nota come Stato Maggiore, e chiudeva le accademie militari e altri istituti di formazione. Il trattato imponeva la smilitarizzazione della Renania, vietando alle forze militari tedesche di stazionare lungo il confine con la Francia. Questi cambiamenti limitarono notevolmente le prospettive di carriera degli ufficiali militari tedeschi.

1 gennaio 1921: viene ricostituito l’esercito tedesco

La nuova repubblica tedesca, nota come Repubblica di Weimar, dovette affrontare molti compiti difficili. Uno dei più impegnativi fu la riorganizzazione dell’esercito, chiamato Reichswehr. Il governo ripristinò la Reichswehr il 1° gennaio 1921, sotto la guida del generale Hans von Seeckt. Il piccolo e omogeneo corpo di ufficiali della Reichswehr si caratterizzò per atteggiamenti antidemocratici, l’opposizione alla Repubblica di Weimar e i tentativi di minare e aggirare il Trattato di Versailles.

Per tutti gli anni Venti, i militari violarono ripetutamente il trattato. Ad esempio, lo Stato Maggiore, ormai sciolto, trasferì semplicemente la pianificazione al nuovo “Ufficio Truppe”. Inoltre, l’esercito importò segretamente armi che erano state vietate dal Trattato di Versailles. Firmò persino un accordo con l’Unione Sovietica, al fine di condurre esercitazioni vietate con i carri armati in territorio sovietico. Gli ufficiali di medio livello della Reichswehr divennero in seguito i leader dell’esercito sotto Hitler.

27 luglio 1929: la Convenzione di Ginevra

Il 27 luglio 1929, la Germania e altri importanti Paesi firmarono a Ginevra la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. L’accordo internazionale si basava sulle precedenti Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 per aumentare le tutele dei prigionieri di guerra. La convenzione fu uno dei numerosi e importanti accordi internazionali degli anni Venti che avrebbero dovuto regolamentare la guerra. Il Protocollo di Ginevra (1925) aveva aggiornato le restrizioni relative all’uso di gas velenosi. Nel 1928, il Patto Kellogg-Briand aveva stipulato la rinuncia alla guerra come politica nazionale.

Questi accordi del dopoguerra furono un tentativo di aggiornare il diritto internazionale in modo da evitare un altro conflitto che fosse distruttivo come la Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, l’atteggiamento dominante all’interno dell’esercito tedesco era che la necessità militare prevalesse sempre sul diritto internazionale. Come molte altre nazioni, la Germania piegò o infranse le regole quando lo ritenne vantaggioso.

3 febbraio 1933: Hitler incontra i vertici militari

Il 30 gennaio 1933, Adolf Hitler fu nominato cancelliere della Germania. Solo quattro giorni dopo, incontrò privatamente i vertici militari per cercare di ottenerne il sostegno. Questo era particolarmente importante perché i militari avevano storicamente svolto un ruolo molto importante nella società tedesca e quindi avevano la capacità di rovesciare il nuovo regime.

I vertici militari non si fidavano completamente di Hitler né lo sostenevano pienamente a causa del suo populismo e radicalismo. Tuttavia, il partito nazista e l’esercito tedesco avevano obiettivi di politica estera simili. Entrambi volevano ripudiare il Trattato di Versailles, espandere le forze armate tedesche e distruggere la minaccia comunista. In questo primo incontro, Hitler cercò di rassicurare il corpo degli ufficiali tedeschi. Parlò apertamente dei suoi piani per instaurare una dittatura, recuperare le terre perdute e combattere nuove guerre. Quasi due mesi dopo, Hitler dimostrò il suo rispetto per la tradizione militare tedesca inchinandosi pubblicamente davanti al Presidente Hindenburg, che era stato un rispettato generale della Prima Guerra Mondiale.

28 febbraio 1934: il “paragrafo ariano”

Approvata il 7 aprile 1933, la legge per il ripristino del servizio civile professionale includeva il “paragrafo ariano”. Il paragrafo richiedeva che tutti i tedeschi di origine non ariana (cioè gli ebrei) fossero rimossi forzatamente dal servizio civile.

Il paragrafo ariano non si applicò inizialmente alle forze armate. Il 28 febbraio 1934, tuttavia, il Ministro della Difesa Werner von Blomberg lo fece applicare anche all’esercito. Poiché la Reichswehr discriminava solo gli ebrei e ne bloccava ogni possibilità di promozione, il provvedimento riguardò meno di 100 soldati.2 In un memorandum ai capi militari di alto livello, il colonnello Erich von Manstein condannò i licenziamenti in quanto contrari ai valori tradizionali dell’esercito tedesco e del suo codice professionale, ottenendo però con scarsi risultati. La decisione di Blomberg di applicare il paragrafo ariano fu uno dei tanti modi in cui gli alti ufficiali militari collaborarono con il regime nazista. Inoltre, aggiunsero simboli nazisti alle uniformi e alle insegne militari e introdussero nell’addestramento militare un’educazione politica basata sugli ideali nazisti.

30 febbraio ~ 2 luglio 1934: la “Notte dei lunghi coltelli”

Nel 1933~1934, Hitler mise fine agli sforzi del leader delle SA Ernst Röhm di sostituire l’esercito professionale con una milizia popolare incentrata sulle SA. I capi militari avevano chiesto che Röhm fosse fermato. Hitler decise che un esercito professionalmente addestrato e organizzato si adattava meglio alle sue mire espansionistiche e intervenne a favore dei militari in cambio del loro futuro sostegno.

Tra il 30 giugno e il 2 luglio 1934, la leadership del Partito nazista uccise i dirigenti delle SA, tra cui Röhm stesso, e altri oppositori. Gli omicidi di fatto siglarono l’accordo tra il regime nazista e i militari che sarebbe rimasto in vigore, con rare eccezioni, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In conseguenza di quell’accordo, i vertici militari appoggiarono Hitler quando si proclamò Führer (leader) del Reich tedesco nell’agosto del 1934. I capi militari scrissero immediatamente un nuovo giuramento con il quale promettevano di servire Hitler in quanto personificazione della nazione tedesca.

Marzo 1935~marzo 1936: creazione della Wehrmacht

All’inizio del 1935, la Germania fece i primi passi pubblici per riarmarsi, in violazione del Trattato di Versailles. Il 16 marzo 1935, una nuova legge reintrodusse la leva e ampliò ufficialmente l’esercito tedesco a 550.000 uomini.

A maggio, una legge segreta sulla difesa del Reich trasformò la Reichswehr nella Wehrmacht di cui Hitler era il Comandante in Capo, con un “Ministro della Guerra e Comandante della Wehrmacht” alle sue dipendenze. Il cambio di nome era in gran parte di facciata, ma l’intento era quello di creare una forza in grado di condurre una guerra di aggressione, piuttosto che la forza difensiva creata dal trattato. Inoltre, la legge sulla coscrizione escludeva gli ebrei, con grande disappunto di quegli uomini ebrei che volevano dimostrare la loro continua fedeltà alla Germania. I vertici militari collaborarono con il regime nazista anche per espandere la produzione di armi. Nel marzo del 1936, la nuova Wehrmacht rimilitarizzò la Renania.

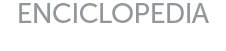

5 novembre 1937: Hitler si incontra di nuovo con i massimi vertici dell’esercito

Il 5 novembre 1937, Hitler tenne una piccola riunione con il Ministro degli Esteri, il Ministro della Guerra e i capi dell’esercito, della marina e dell’aviazione. Hitler discusse con loro la sua visione della politica estera tedesca, che comprendeva il progetto di assorbire in fretta l’Austria e la Cecoslovacchia, se necessario con la forza, seguito da un’ulteriore espansione.Il Comandante in capo dell’esercito Werner Freiherr von Fritsch, il Ministro della Guerra von Blomberg e il Ministro degli Esteri Konstantin von Neurath si opposero, non per motivi morali, ma perché ritenevano che la Germania non fosse pronta militarmente, soprattutto se Gran Bretagna e Francia fossero entrate in guerra. Nei giorni e nelle settimane successive, anche diversi altri leader militari venuti a conoscenza dell’incontro espressero la loro disapprovazione.

Gennaio~febbraio 1938: l’affare Blomberg-Fritsch

All’inizio del 1938, due scandali che coinvolgevano alti dirigenti della Wehrmacht permisero ai nazisti di rimuovere i comandanti che non appoggiavano pienamente i piani di Hitler (come stabilito nella riunione di novembre). Primo, il Ministro della Guerra Blomberg che si era sposato da poco e si era venuto a sapere che la moglie aveva un “passato ambiguo” che comprendeva, come minimo, immagini pornografiche. Questo era assolutamente inaccettabile per qualsiasi ufficiale dell’esercito. Hitler (con il pieno appoggio degli altri alti generali) chiese le dimissioni di Blomberg. Nello stesso periodo, il Comandante in capo dell’esercito von Fritsch si dimise dopo che Himmler e il Maresciallo del Reich Hermann Göring gli avevano rivolto accuse false di omosessualità.

Le due dimissioni divennero note come l’Affare Blomberg-Fritsch. Le dimissioni diedero a Hitler l’opportunità di ristrutturare la Wehrmacht in modo che fosse sotto il suo controllo. La carica di Ministro della Guerra fu assunta dallo stesso Hitler e il generale Wilhelm Keitel fu nominato capo militare delle forze armate. Fritsch fu sostituito dal colonnello generale Walther von Brauchitsch, molto più malleabile. Questi furono i cambiamenti che furono resi pubblici. Hitler annunciò anche una serie di dimissioni e trasferimenti forzati durante una riunione di gabinetto all’inizio di febbraio.

Marzo 1938~marzo 1939: politica estera ed espansione

Dal marzo 1938 al marzo 1939, la Germania compì una serie di azioni territoriali che rischiarono di scatenare una guerra europea. Innanzitutto, nel marzo 1938, la Germania annesse l’Austria. Quindi, Hitler minacciò la guerra se la regione del Sudetenland, un’area di confine della Cecoslovacchia a maggioranza etnica tedesca, non fosse ceduta alla Germania. I leader di Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania tennero una conferenza a Monaco, in Germania, il 29~30 settembre 1938 durante la quale fu accettata l’annessione tedesca della regione del Sudetenland in cambio di una promessa di pace da parte di Hitler. Il 15 marzo 1939, Hitler violò l’accordo di Monaco e si mosse contro il resto dello Stato cecoslovacco. Questi eventi generarono tensioni all’interno dell’Alto Comando Militare. Il generale Ludwig Beck, capo dello Stato Maggiore, aveva a lungo protestato contro la prospettiva di un’altra guerra che egli credeva sarebbe stata persa. Tuttavia, i suoi colleghi si rifiutarono di sostenerlo ed erano disposti a cedere le redini della strategia al Führer. Beck si dimise ma le sue dimissioni non sortirono alcun effetto.

1 settembre 1939: la Germania invade la Polonia

Il 1° settembre 1939, la Germania invase e sconfisse rapidamente la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. L’occupazione tedesca della Polonia fu eccezionalmente brutale. Portando avanti una campagna di terrore, la polizia tedesca e le unità delle SS fucilarono migliaia di civili polacchi e imposero a tutti gli uomini polacchi i lavori forzati. I nazisti cercarono di distruggere la cultura polacca eliminando la leadership politica, religiosa e intellettuale polacca. Questi crimini furono eseguiti principalmente dalle SS, anche se i leader della Wehrmacht sostennero pienamente quelle politiche. Anche molti soldati tedeschi parteciparono alle violenze e ai saccheggi. Alcuni membri della Wehrmacht erano scontenti del coinvolgimento dei loro soldati, scioccati dalla violenza e preoccupati per la mancanza di disciplina tra i soldati. I generali Blaskowitz e Ulex si lamentarono persino con i loro superiori della violenza. Tuttavia, furono messi a tacere rapidamente.

7 aprile~22 giugno 1940: l’invasione dell’Europa occidentale

Nella primavera del 1940, la Germania invase, sconfisse e occupò Danimarca, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Francia. Questa serie di vittorie, in particolare la sorprendente e rapida sconfitta della Francia, aumentò enormemente la popolarità di Hitler in patria e nell’esercito. I pochi ufficiali militari che si erano opposti ai suoi piani si trovarono ora con la credibilità distrutta e il potenziale per organizzare l’opposizione al regime ridotto. Dopo la vittoria in Europa occidentale, Hitler e la Wehrmacht si dedicarono alla pianificazione dell’invasione dell’Unione Sovietica.

30 marzo 1941: l’invasione tedesca dell’Unione sovietica

Il 30 marzo 1941, Hitler parlò segretamente a 250 dei suoi principali comandanti e ufficiali di stato maggiore sulla natura dell’imminente guerra contro l’Unione Sovietica. Il suo discorso sottolineava che la guerra a Est sarebbe stata condotta con estrema brutalità con l’obiettivo di distruggere la minaccia comunista. I presenti al discorso di Hitler sapevano che stava di fatto invocando chiare violazioni delle leggi di guerra, ma non fecero serie obiezioni. Invece, seguendo la posizione ideologica di Hitler, i militari emisero una serie di ordini che chiaramente dimostravano l’intenzione di condurre una guerra di annientamento contro lo Stato comunista. I più noti di questi ordini furono l’Ordine del Commissario e il Decreto sulla Giurisdizione Barbarossa. Questi e altri ordini stabilirono una chiara relazione di lavoro tra la Wehrmacht e le SS. Inoltre, gli ordini chiarirono che i soldati non sarebbero stati puniti per aver commesso atti contrari alle regole di guerra concordate a livello internazionale.

6 aprile 1941: l’invasione della Jugoslavia e della Grecia

Le potenze dell’Asse invasero la Jugoslavia il 6 aprile 1941, smembrando il Paese e sfruttando le tensioni etniche. In una regione, la Serbia, la Germania stabilì un’amministrazione militare di occupazione che si comportò con estrema brutalità con la popolazione locale. Durante l’estate di quell’anno, le autorità militari e di polizia tedesche internarono la maggior parte degli ebrei e dei rom (zingari) in campi di detenzione. In autunno, una rivolta serba inflisse gravi perdite al personale militare e di polizia tedesco. In risposta, Hitler ordinò alle autorità tedesche di fucilare 100 ostaggi per ogni tedesco morto. Le unità militari e di polizia tedesche usarono quest’ordine come pretesto per fucilare praticamente tutti gli uomini ebrei serbi (circa 8.000 uomini), circa 2.000 comunisti reali e presunti, nazionalisti serbi e politici democratici dell’epoca interbellica e circa 1.000 uomini rom.

22 giugno 1941: l’invasione dell’Unione sovietica

Le forze tedesche invasero l’Unione Sovietica il 22 giugno 1941. Tre gruppi di armate, composti da oltre tre milioni di soldati tedeschi, attaccarono l’Unione Sovietica su un ampio fronte, dal Mar Baltico, a nord, al Mar Nero a sud.

In conformità con gli ordini ricevuti, le forze tedesche trattarono la popolazione dell’Unione Sovietica con estrema brutalità. Bruciarono interi villaggi e fucilarono la popolazione rurale di interi distretti come rappresaglia per gli attacchi partigiani. Condannarono milioni di civili sovietici a svolgere lavori forzati in Germania e nei territori occupati. I pianificatori tedeschi sfruttarono in modo spietato le risorse sovietiche, soprattutto dei prodotti agricoli. Questo era uno dei principali obiettivi bellici della Germania a est.

Giugno 1941~gennaio 1942: l’uccisione sistematica dei prigionieri di guerra sovietici

Fin dall’inizio della campagna orientale, l’ideologia nazista fu alla base della politica tedesca nei confronti dei prigionieri di guerra sovietici (POW). Le autorità tedesche consideravano i prigionieri di guerra sovietici come inferiori e come parte della “minaccia bolscevica”. Essi sostenevano che, poiché l’Unione Sovietica non era firmataria della Convenzione di Ginevra del 1929, non si applicavano ai suoi soldati le norme secondo cui i prigionieri di guerra dovevano ricevere cibo, riparo e cure mediche e che vietavano i lavori di guerra e le punizioni corporali. Questa politica si rivelò catastrofica per i milioni di soldati sovietici fatti prigionieri durante la guerra.

Alla fine della guerra, oltre 3 milioni di prigionieri sovietici (circa il 58%) erano morti in prigionia tedesca (contro il 3% circa dei prigionieri britannici o americani). Questo numero di morti non fu né un incidente né un risultato automatico della guerra, ma piuttosto la conseguenza di una politica deliberata. L’esercito e le SS collaborarono alla fucilazione di centinaia di migliaia di prigionieri di guerra sovietici, perché ebrei, comunisti o “asiatici”. Altri vennero costretti ad affrontare lunghe marce, la fame sistematica, l’assenza di cure mediche, l’assenza di riparo e i lavori forzati. Più volte le forze armate tedesche furono invitate a intraprendere “azioni energiche e spietate” e a “usare le armi” senza esitazione “per spazzare via ogni traccia di resistenza” da parte dei prigionieri di guerra sovietici.

Estate~autunno 1941: la partecipazione della Wehrmacht all’Olocausto

La maggior parte dei generali tedeschi non si considerava nazista. Tuttavia, essi condividevano molti degli obiettivi dei nazisti. Secondo loro, c’erano buone ragioni militari per sostenere le politiche naziste. Agli occhi dei generali, il comunismo alimentava la resistenza. Credevano inoltre che gli ebrei fossero la forza trainante del comunismo.

Quando le SS si offrirono di mettere in sicurezza le aree dietro all’esercito che avanzava e di eliminare la minaccia ebraica, l’esercito collaborò fornendo supporto logistico alle unità e coordinando i loro movimenti. Le unità dell’esercito aiutarono a rastrellare gli ebrei per le squadre di fucilazione, delimitarono e vietarono l’accesso ai luoghi delle uccisioni e talvolta parteciparono alle fucilazioni stesse. Istituirono ghetti per le persone che non erano state fucilate e obbligarono gli ebrei al lavoro forzato. Nei casi in cui alcune truppe mostravano segni di disagio, i generali emettevano ordini che giustificavano le uccisioni e altre dure misure.

2 febbraio 1943, la Sesta armata tedesca si arrende a Stalingrado

La battaglia di Stalingrado, che durò dall’ottobre del 1942 al febbraio del 1943, fu un importante punto di svolta nella guerra. Dopo mesi di combattimenti accaniti e pesanti perdite, e contrariamente all’ordine diretto di Hitler, le forze tedesche superstiti (circa 91.000 uomini) si arresero il 2 febbraio 1943. Due settimane dopo, il ministro della Propaganda Joseph Goebbels tenne un discorso a Berlino in cui chiedeva la radicalizzazione delle misure di mobilitazione e la guerra totale. Il discorso riconosceva le difficoltà che il Paese stava affrontando e segnava l’inizio di una crescente disperazione da parte della leadership nazista.

La sconfitta a Stalingrado costrinse le truppe tedesche sulla difensiva e fu l’inizio della loro lunga ritirata verso la Germania. Questa ritirata fu caratterizzata da ampie distruzioni, poiché i militari, per ordine di Hitler, attuarono la politica di fare terra bruciata. Si pose inoltre maggiore enfasi sul mantenimento della disciplina militare, con arresti spietati dei soldati che esprimevano dubbi sulla vittoria finale della Germania.

20 luglio 1944: Operazione Valchiria

Sebbene in generale non si preoccupassero dei crimini nazisti (infatti molti dei cospiratori avevano persino partecipato all’uccisione di ebrei) un piccolo gruppo di alti ufficiali militari decise che Hitler doveva essere ucciso. Incolpavano Hitler per la perdita della guerra e ritenevano che la sua permanenza al comando rappresentasse una seria minaccia per il futuro della Germania. Questo gruppo di ufficiali tentò di assassinare Hitler il 20 luglio 1944, facendo esplodere una piccola ma potente bomba durante un briefing militare tenuto nel suo quartier generale a Rastenburg, nella Prussia orientale.

Hitler sopravvisse e il complotto andò in fumo. Hitler si vendicò rapidamente di questo attentato alla sua vita. Diversi generali furono costretti a suicidarsi o ad affrontare un’umiliante azione giudiziaria. Altri furono processati davanti al famigerato Tribunale del Popolo di Berlino e giustiziati. Sebbene Hitler fosse sospettoso nei confronti dei restanti membri del corpo degli ufficiali tedeschi, la maggior parte di essi continuò a combattere per lui e per la Germania fino alla resa del Paese nel 1945.

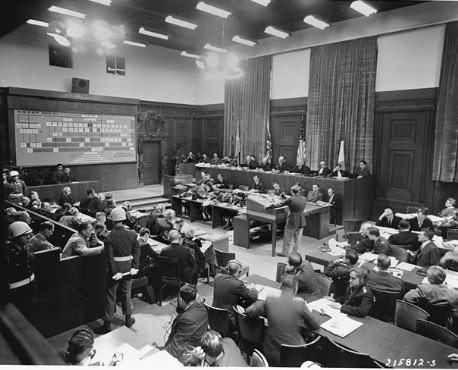

1945~1948: i principali processi per crimini di guerra

Dopo la resa tedesca nel maggio del 1945, alcuni capi militari furono processati per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. I generali di grado più elevato furono inclusi nel processo a 22 grandi criminali di guerra davanti al Tribunale Militare Internazionale (TMI) di Norimberga, in Germania, che si svolsero a partire dall’ottobre del 1945. Wilhelm Keitel e Alfred Jodl, entrambi dell’alto comando delle forze armate tedesche, furono riconosciuti colpevoli e giustiziati. Entrambi cercarono di incolpare Hitler. Tuttavia, il Tribunale Militare Internazionale respinse esplicitamente l’uso degli ordini superiori come difesa.

Anche tre successivi processi del TMI davanti a un tribunale militare americano a Norimberga si concentrarono sui crimini dell’esercito tedesco. Molti dei condannati furono rilasciati in anticipo, sotto la pressione della Guerra Fredda e della creazione della Bundeswehr. Purtroppo, la maggior parte degli autori di crimini contro l’umanità non è mai stata processata o punita.

Note a piè di pagina

-

Footnote reference1.

FL Carsten, Reichswehr Politics (Berkeley: University of California Press, 1973), 50.

-

Footnote reference2.

Robert B. Kane, Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918~1945 (Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2002), 82~83.

-

Footnote reference3.

Grundzüge deutscher Militärgeschichte, (Freiburg i.B.: Militärgeschichtliches Forschungsamt, 1993), 329.

-

Footnote reference4.

Istituto storico tedesco, “Riassunto dell’incontro di Hitler con i capi dei servizi armati il 5 novembre 1937”, consultato il 25 novembre 2019, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1540. Una traduzione elettronica del verbale originale della riunione in tedesco, “Verbale della Conferenza nella Cancelleria del Reich, Berlino, 5 novembre 1937, dalle 16:15 alle 20:30”, è disponibile attraverso il sito, nella versione originale tradotta dal tedesco e pubblicata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

-

Footnote reference5.

The Wannsee Conference and the Genocide of the European Jews: Catalogo con documenti selezionati e foto della mostra permanente. (Berlino: House of the Wannsee Conference, Memorial and Education Site, 2007), 39~40.