Хронология отношений немецкой армии и нацистского режима

Данная хронология дает представление об основных вехах взаимоотношений профессиональной военной элиты и нацистского режима. Особое внимание уделено принятию нацистской идеологии военачальниками и их роли в совершении преступлений против евреев, военнопленных и безоружных гражданских лиц во имя этой идеологии.

После Холокоста немецкие генералы утверждали, что они с честью сражались во Второй мировой войне. Они настаивали на том, что ответственность за все преступления лежит на СС — элитной гвардии нацистов — и на руководителе СС Генрихе Гиммлере.

Миф о «чистых руках» немецких военных был в значительной степени принят в США, поскольку американские военачальники, вовлеченные в холодную войну, обращались к своим немецким коллегам за информацией, которая могла бы помочь им в борьбе с Советским Союзом. На протяжении десятилетий никто не ставил этот миф под сомнение, так как большинство преступлений было совершено немецкими военными на советской территории, но немногие доступные советские свидетельства о войне считались недостоверными.

Это привело к возникновению двух долговременных искажений исторической картины Второй мировой войны. Во-первых, немецкие генералы воспринимались как образцовые профессионалы, а не как военные преступники, причастные к преступлениям нацистского режима. Во-вторых, участие немецких военных в Холокосте было в значительной степени забыто.

Данная хронология устраняет эти искажения, фиксируя основные вехи взаимоотношений профессиональной военной элиты и нацистского режима. Особое внимание уделено принятию нацистской идеологии военачальниками и их роли в совершении преступлений против евреев, военнопленных и безоружных гражданских лиц во имя этой идеологии.

Первая мировая война (1914–1918)

Первая мировая война стала одной из самых разрушительных войн в современной истории. Первоначальный энтузиазм относительно предполагаемой быстрой и решительной победы, присущий всем сторонам, затухал по мере того, как война начала приобретать затяжной характер с кровопролитными битвами и позиционными боевыми действиями, в частности, на Западном фронте. Погибло более 9 миллионов солдат, что намного больше общего числа жертв всех войн за предшествующие сто лет. Только Германия потеряла приблизительно два миллиона солдат. Колоссальные потери всех сторон конфликта отчасти стали результатом применения нового оружия, такого как пулеметы и отравляющие газы, а также неспособности военачальников адаптировать свою тактику к более механизированному характеру вооруженной борьбы.

Для немецких военных опыт Великой войны стал определяющим. Неудачи на поле боя и в тылу формировали их мнение о войне и влияли на представления об отношениях между гражданскими лицами и солдатами.

Октябрь 1916 года: перепись евреев в немецкой армии

Во время Первой мировой войны антисемитизм в Германии усилился. Еврейское население составляло приблизительно 600 000 человек, что составляло менее одного процента населения Германии. Антисемитские газеты и политики нападали на евреев, ложно утверждая, будто немецкие евреи проявляли трусость и уклонялись от долга, избегая участия в боевых действиях. Прусский военный министр распорядился провести «перепись евреев» («Judenzählung»). Еврейская община Германии была возмущена этой переписью, которая проводилась в армии в разгар войны. По причинам, которые до конца не ясны, результаты так и не были опубликованы. Дискуссии продолжались и после войны: антисемитские и еврейские группы опубликовали противоречащие друг другу статистические данные. По подсчетам еврейской общины, в германской армии служило около 100 000 евреев, а 12 000 из них пали в бою.

11 ноября 1918 года: перемирие и легенда об «ударе в спину»

11 ноября 1918 года после более чем четырехлетней войны вступило в силу перемирие между побежденной Германией и державами Антанты. Для немцев поражение стало огромным потрясением, ведь им внушали, что победа неотвратима.

Одним из объяснений неожиданного поражения для немцев стала легенда об «ударе в спину». Согласно этой легенде успехи Германии на фронте были саботированы внутренними «врагами» — в первую очередь евреями и коммунистами. На самом деле немецкие военачальники убедили германского императора искать мира, потому что знали, что Германия не сможет выиграть войну, и боялись неминуемой гибели страны. Многие из этих же военачальников затем стали распространять легенду об «ударе в спину», чтобы снять с военного руководства Германии ответственность за поражение.

28 июня 1919 года: Версальский договор

Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 года. Новое демократическое правительство Германии рассматривало договор как «навязанный мир» с жесткими условиями.

Помимо других положений, договор ограничивал военную мощь Германии. Он ограничивал численность немецкой армии 100 000 добровольцами и 4000 офицерами, каждый из которых должен был служить 25 лет. Это было сделано для того, чтобы не дать немецкой армии подготовить большее количество офицеров за счет быстрой смены кадров. Договор запрещал производство танков, отравляющих газов, бронемашин, самолетов и подводных лодок, а также импорт оружия. По договору элитное подразделение планирования немецкой армии, известное как Генеральный штаб, подлежало роспуску, а военные академии и другие учебные заведения — закрытию. Договор требовал демилитаризации Рейнской области, запрещая размещение немецких вооруженных сил вдоль границы с Францией. Эти изменения значительно ограничили карьерные перспективы немецких офицеров.1

1 января 1921 года: восстановление вооруженных сил Германии

Перед новой немецкой республикой, известной как Веймарская, стояло множество сложных задач. К числу наиболее сложных из них можно отнести реорганизацию вооруженных сил, получивших название рейхсвера. Правительство восстановило рейхсвер 1 января 1921 года под командованием генерала Ханса фон Секта. Небольшой и однородный офицерский корпус рейхсвера отличался антидемократическими настроениями, находился в оппозиции Веймарской республике и пытался подорвать или обойти Версальский договор.

На протяжении 1920-х годов военные неоднократно нарушали договор. Например, расформированный Генеральный штаб просто передал задачи планирования новому «войсковому управлению». Кроме того, военные тайно импортировали оружие, что было запрещено Версальским договором. Было заключено соглашение с Советским Союзом, по которому была получена возможность проводить запрещенные танковые учения на советской территории. Впоследствии офицеры среднего звена рейхсвера стали руководителями вооруженных сил при Гитлере.

27 июля 1929 года: Женевская конвенция

27 июля 1929 года Германия и другие ведущие страны подписали в Женеве Конвенцию об обращении с военнопленными. Это международное соглашение было разработано на основе более ранних Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов и предусматривало усиление защиты военнопленных. Конвенция стала одним из нескольких важных международных соглашений 1920-х годов, регулирующих ведение войны. Женевский протокол (1925) установил ограничения, связанные с использованием отравляющих газов. В 1928 году пакт Бриана-Келлога зафиксировал отказ от войны в качестве орудия внешней политики.

Эти послевоенные соглашения были попыткой перестроить международное право таким образом, чтобы предотвратить новый конфликт, столь же разрушительный, как Первая мировая война. Однако в немецкой армии преобладало мнение, что военная необходимость всегда перевешивает международное право.

3 февраля 1933 года: Гитлер встречается с высшим военным командованием

30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Всего через четыре дня он провел тайную встречу с высшими военными командирами, чтобы попытаться заручиться их поддержкой. Это было особенно важно, поскольку военные исторически играли очень важную роль в немецком обществе, а значит, могли свергнуть новый режим.

Военное руководство не полностью доверяло Гитлеру и не поддерживало его популизм и радикализм. Однако внешнеполитические цели нацистской партии и немецкой армии были схожи. Обе стороны хотели отказаться от Версальского договора, расширить вооруженные силы Германии и уничтожить коммунистическую угрозу. На этой первой встрече Гитлер попытался успокоить представителей немецкого офицерского корпуса. Он открыто говорил о своих планах установить диктатуру, вернуть утраченные земли и развязать войну. Почти два месяца спустя Гитлер продемонстрировал свое уважение к немецким военным традициям, публично поклонившись президенту Гинденбургу, прославленному генералу Первой мировой войны. В октябре 1933 года Германия вышла из Всемирной конференции по разоружению и Лиги Наций.

28 февраля 1934 года: «арийский параграф»

Закон о восстановлении профессиональной гражданской службы, принятый 7 апреля 1933 года, включал в себя «арийский параграф». Этот пункт призывал принудительно уволить с государственной службы всех немцев неарийского происхождения (т. е. евреев).

Изначально «арийский параграф» не распространялся на вооруженные силы. Однако 28 февраля 1934 года министр обороны Вернер фон Бломберг добровольно ввел его в действие и для военных. Поскольку в рейхсвере евреев уже дискриминировали и препятствовали их продвижению по службе, эта политика затронула менее 100 солдат. В меморандуме, направленном высшему военному командованию, полковник Эрих фон Манштейн осудил увольнения как не соответствующие традиционным ценностям немецкой армии и ее профессиональному кодексу, но это не возымело должного эффекта. Решение Бломберга о применении «арийского параграфа» было одним из проявлений готовности высших военных чинов к сотрудничеству с нацистским режимом. Кроме того, на военную форму и знаки отличия была добавлена нацистская символика, а в программу военной подготовки введен курс политического просвещения на основе нацистских идеалов.

30 июня–2 июля 1934 года: «Ночь длинных ножей»

В 1933–1934 годах Гитлер положил конец попыткам лидера СА Эрнста Рёма заменить профессиональную армию народным ополчением, сформированным вокруг СА. Военачальники требовали остановить Рёма. Гитлер решил, что профессионально обученная и организованная армия лучше соответствует его экспансионистским целям. Он вмешался в деятельность Рёма от имени военных в расчете на их будущую поддержку.

В период с 30 июня по 2 июля 1934 года руководство нацистской партии организовало убийство лидеров СА, включая Рёма, и других своих противников. Эти убийства закрепили соглашение между нацистским режимом и армией, которое, за редкими исключениями, продолжало действовать до конца Второй мировой войны. В рамках этого соглашения военачальники поддержали Гитлера, когда в августе 1934 года он провозгласил себя фюрером (лидером) Третьего рейха. Представители военного командования тут же составили новый текст присяги, в которой клялись в верности лично Гитлеру как олицетворению немецкой нации.

Март 1935–март 1936 года: создание вермахта

В начале 1935 года Германия предприняла первые публичные шаги по перевооружению в нарушение Версальского договора. 16 марта 1935 года новый закон вернул призыв и официально увеличил численность немецкой армии до 550 000 человек.

В мае секретный закон о защите рейха преобразовал рейхсвер в вермахт. Главнокомандующим был назначен Гитлер, которому были подконтрольны военный министр и командующий вермахтом. Изменение названия было по большей части косметическим, однако цель заключалась в том, чтобы создать армию, способную вести агрессивную войну, а не оборонительные силы, предусмотренные мирным договором. Кроме того, закон о воинской повинности не распространялся на евреев, к большому разочарованию тех еврейских мужчин, которые хотели доказать свою неизменную преданность Германии. Военные командиры сотрудничали с нацистским режимом, чтобы расширить производство оружия. В марте 1936 года вермахт ремилитаризировал Рейнскую область.

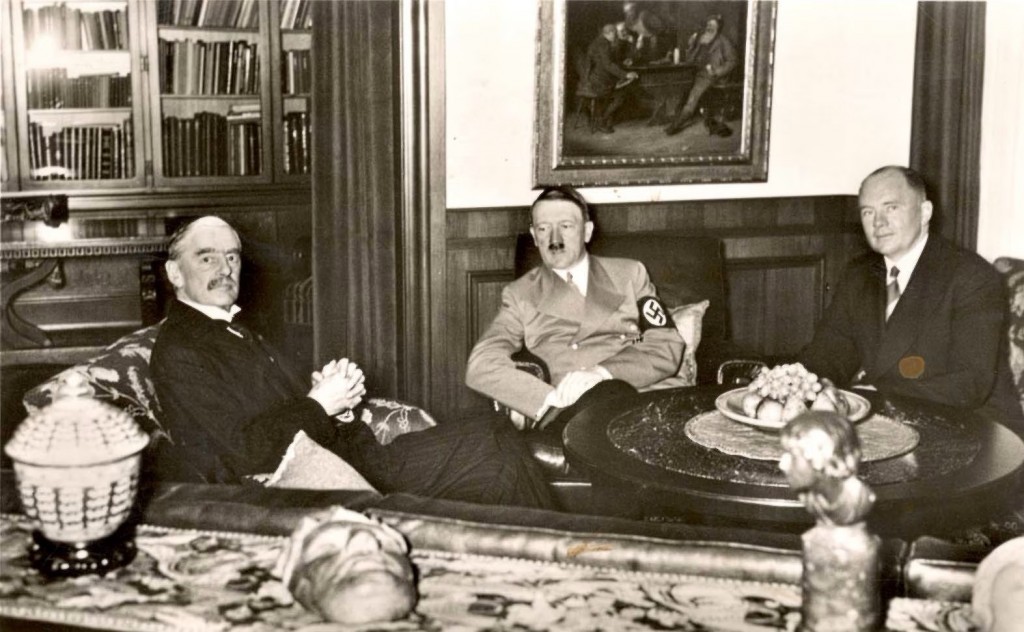

5 ноября 1937 года: Гитлер снова встречается с высшим военным командованием

5 ноября 1937 года Гитлер провел небольшое совещание с участием министра иностранных дел, военного министра и командующих армией, флотом и военно-воздушными силами. Гитлер обсудил с ними свое видение внешней политики Германии, включая планы скорого поглощения Австрии и Чехословакии, с применением силы в случае необходимости, и последующей экспансии. Главнокомандующий сухопутными войсками Вернер Фрайхерр фон Фрич, военный министр фон Бломберг и министр иностранных дел Константин фон Нейрат возражали, но не по моральным соображениям, а из уверенности, что Германия не готова к экспансии в военном отношении, особенно если в войну вступят Великобритания и Франция. В последующие дни и недели несколько других военачальников, узнавших о встрече, также выразили свое неодобрение.

Январь-февраль 1938 года: дело Бломберга-Фрича

В начале 1938 года разразились два скандала с участием высших командиров вермахта, которые позволили нацистам сместить военачальников, не полностью поддержавших планы Гитлера, изложенные на ноябрьском совещании. Во-первых, военный министр Бломберг недавно женился, и появилась информация о «бурном» прошлом его жены, в котором имели место, как минимум, съемки для порнографических открыток. Это было совершенно неприемлемо для любого армейского офицера. Гитлер (при полной поддержке других высокопоставленных генералов) потребовал отставки Бломберга. Примерно в то же время главнокомандующий сухопутными войсками фон Фрич подал в отставку после того, как Гиммлер и рейхсмаршал Герман Геринг сфабриковали против него ложное обвинение в гомосексуализме.

Эти две отставки стали известны как «дело Бломберга-Фрича». Они дали Гитлеру возможность реорганизовать вермахт под своим контролем. Пост военного министра занял сам Гитлер, а главнокомандующим вооруженными силами был назначен генерал Вильгельм Кейтель. На смену Фричу пришел гораздо более сговорчивый генерал-полковник Вальтер фон Браухич. Это были лишь самые публичные изменения. На заседании кабинета министров в начале февраля Гитлер также объявил о ряде принудительных отставок и переводов.

Март 1938–март 1939 года: внешняя политика и экспансия

С марта 1938 по март 1939 года Германия предприняла ряд экспансионистских действий, чреватых новой войной в Европе. Во-первых, в марте 1938 года Германия аннексировала Австрию. Тогда Гитлер пригрозил войной, если Судетская область, приграничный район Чехословакии с этническим немецким большинством, не будет передана Германии. 29–30 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась конференция с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии и Германии. Они согласились на аннексию Германией Судетской области в обмен на обещание мира со стороны Гитлера. 15 марта 1939 года Гитлер нарушил Мюнхенское соглашение и захватил оставшуюся часть Чехословакии. Эти события вызвали напряженность в высших военных кругах. Генерал Людвиг Бек, начальник Генерального штаба, уже давно протестовал против перспективы еще одной безнадежной войны. Однако его коллеги отказались поддержать его и согласились передать стратегическое планирование фюреру. Бек подал в отставку, но безрезультатно.

1 сентября 1939 года: германское вторжение в Польшу

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу и быстро разгромила ее. Так началась Вторая мировая война. Немецкая оккупация Польши была исключительно жестокой. В ходе кампании террора подразделения немецкой полиции и СС тысячами расстреливали мирных жителей Польши, а все польские мужчины были обязаны участвовать в принудительных работах. Нацисты стремились уничтожить польскую культуру, ликвидировав политическую, религиозную и интеллектуальную элиту Польши. Эти преступления совершались в основном силами СС, хотя руководство вермахта полностью поддерживало эту политику. Многие немецкие солдаты также участвовали в насилии и грабежах. Некоторые офицеры вермахта были недовольны участием своих солдат, шокированы насилием и обеспокоены отсутствием порядка в армии. Генералы Бласковиц и Улекс даже жаловались на насилие своему начальству. Однако их быстро заставили замолчать.

7 апреля–22 июня 1940 года: вторжение в Западную Европу

Весной 1940 года Германия захватила, разгромила и оккупировала Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию. Эта череда побед — в особенности поразительно быстрый разгром Франции — значительно повысила популярность Гитлера как в стране, так и в армии. Те немногие офицеры, которые возражали против его планов, увидели, что их авторитет подорван, а возможности для создания организованной оппозиции режиму уменьшились. После победы в Западной Европе Гитлер и вермахт переключили свое внимание на планирование вторжения в Советский Союз.

30 марта 1941 года: планирование вторжения в Советский Союз

30 марта 1941 года Гитлер тайно встретился с 250 своими главными командирами и штабными офицерами, чтобы обсудить характер предстоящей войны против Советского Союза. В его речи подчеркивалось, что ради уничтожения коммунистической угрозы война на Востоке будет вестись с особой жестокостью. Слушатели Гитлера осознавали, что он призывает к явным нарушениям законов ведения войны, но серьезных возражений не последовало. Вместо этого, следуя идеологической позиции Гитлера, военные издали серию приказов, в которых ясно дали понять, что намерены вести против коммунистического государства войну на уничтожение. Самые известные из них — приказ о комиссарах и приказ «О военном судопроизводстве в районе Барбаросса». Эти и другие приказы установили четкие рабочие отношения между вермахтом и СС. Кроме того, в приказах разъяснялось, что солдаты не понесут наказание за совершение действий, противоречащих согласованным на международном уровне правилам ведения войны.

6 апреля 1941 года: вторжение в Югославию и Грецию

Державы Оси вторглись в Югославию 6 апреля 1941 года, расчленив страну и воспользовавшись этническими противоречиями. В Сербии Германия установила военную оккупационную администрацию, которая проявляла крайнюю жестокость по отношению к местному населению. Летом того же года немецкие военные и полицейские власти заключили большинство евреев и рома (цыган) в лагеря для интернированных. К осени сербское восстание привело к серьезным потерям среди немецких военных и полицейских. В ответ Гитлер приказал немецким оккупационным властям расстрелять по 100 заложников за каждого погибшего немца. Немецкие военные и полицейские подразделения использовали этот приказ как предлог для расстрела практически всех сербских евреев мужского пола (около 8000 человек), примерно 2000 действительных и мнимых коммунистов, сербских националистов и демократических политиков межвоенной эпохи, а также около 1000 мужчин рома.

22 июня 1941 года: вторжение в Советский Союз

Немецкие войска вторглись в Советский Союз 22 июня 1941 года. Три группы армий, насчитывающие более трех миллионов немецких солдат, атаковали Советский Союз широким фронтом — от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге.

В соответствии с полученными приказами немецкие военные обращались с населением Советского Союза с особой жестокостью. Они сжигали целые деревни и расстреливали жителей целых сельских районов в качестве возмездия за нападения партизан. Миллионы советских граждан были отправлены на принудительные работы в Германию и на оккупированные территории. Планы германского руководства предусматривали безжалостную эксплуатацию советских ресурсов, в особенности сельского хозяйства. Это было одной из главных целей войны на востоке.

Июнь 1941–январь 1942 года: систематическое уничтожение советских военнопленных

С самого начала Восточной кампании политика Германии в отношении советских военнопленных определялась нацистской идеологией. Немецкие власти рассматривали советских военнопленных как представителей низшей расы и часть «большевистской угрозы». Они утверждали, что, поскольку Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, на советских военнопленных не распространяются ее положения, требующие предоставления пищи, крова и медицинской помощи, а также запрещающие привлечение военнопленных к работам и применение к ним телесных наказаний. Эта политика оказалась катастрофической для миллионов советских солдат, попавших в плен во время войны.

К концу войны в германском плену погибло более 3 млн советских военнопленных (около 58 процентов; при этом количество погибших британских и американских военнопленных составило около 3 процентов). Такой уровень смертности не был результатом несчастных случаев или непосредственно военных действий; это был результат осознанной политики. Военные и эсэсовцы совместно расстреляли сотни тысяч советских военнопленных, которые были евреями, коммунистами или имели «азиатскую» внешность. Остальных военнопленных заставляли маршем преодолевать большие расстояния, морили голодом, не предоставляли им ни медицинскую помощь, ни укрытие, использовали на принудительных работах. Германские власти постоянно призывали военных предпринимать «энергичные и безжалостные меры» и «без колебаний применять оружие», чтобы «пресекать любое сопротивление» со стороны советских военнопленных.

Лето-осень 1941 года: участие вермахта в Холокосте

Большинство немецких генералов не считали себя нацистами. Однако они симпатизировали многим целям нацистов. По их мнению, для поддержки нацистской политики существовали веские причины военного характера. В глазах генералов коммунизм подпитывал сопротивление. Они также полагали, что евреи являются движущей силой коммунизма.

Когда СС предложили обеспечить безопасность тыловых районов и ликвидировать еврейскую угрозу, армия пошла на сотрудничество, предоставляя отрядам карателей материально-техническую поддержку и координируя их передвижения. Армейские подразделения помогали сгонять евреев на расстрелы, оцепляли места убийств, а иногда и сами принимали участие в расстрелах. Они участвовали в создании гетто для тех, кого палачи оставили в живых, а также использовали принудительный труд евреев. Когда некоторые подразделения проявляли признаки сомнения, генералы отдавали приказы, оправдывающие убийства и другие жесткие меры.

2 февраля 1943 года: капитуляция 6-й немецкой армии под Сталинградом

Сталинградская битва, длившаяся с октября 1942 по февраль 1943 года, стала важнейшим переломным моментом в войне. 2 февраля 1943 года после нескольких месяцев ожесточенных боев, понеся большие потери, уцелевшие немецкие войска (около 91 000 человек) вопреки прямому приказу Гитлера капитулировали. Две недели спустя министр пропаганды Йозеф Геббельс выступил в Берлине с речью, в которой призвал к радикализации мобилизационных мер и тотальной войне. Он признал трудности, с которыми столкнулась страна. Речь ознаменовала начало периода нарастающего отчаяния среди нацистских лидеров.

Поражение под Сталинградом заставило немецкие войска перейти к обороне и начать длительное отступление в Германию. Отступление сопровождалось массовыми разрушениями, поскольку по приказу Гитлера военные применяли тактику выжженной земли. Кроме того, повышенное внимание уделялось поддержанию военной дисциплины, включая безжалостные аресты солдат, выражавших сомнения в окончательной победе Германии.

20 июля 1944 года: операция «Валькирия»

Хотя в целом нацистские преступления не вызывали у военных особого беспокойства — некоторые из заговорщиков даже принимали участие в убийстве евреев, — небольшая группа старших офицеров пришла к выводу, что Гитлера необходимо убить. Они винили Гитлера в военном поражении и считали, что его дальнейшее руководство представляет серьезную угрозу для будущего Германии. Заговорщики попытались убить Гитлера 20 июля 1944 года, взорвав небольшую, но мощную бомбу во время военного совещания в его штаб-квартире в Растенбурге (Восточная Пруссия).

Заговор провалился: Гитлер выжил. Он быстро отомстил за покушение на свою жизнь. Несколько генералов были вынуждены покончить жизнь самоубийством или подвергнуться унизительному судебному преследованию. Другие предстали перед судьями печально известной Народной судебной палаты в Берлине и были казнены. Хотя Гитлер по-прежнему с подозрением относился к оставшимся членам немецкого офицерского корпуса, большинство из них продолжали сражаться за него и за Германию вплоть до капитуляции страны в 1945 году.

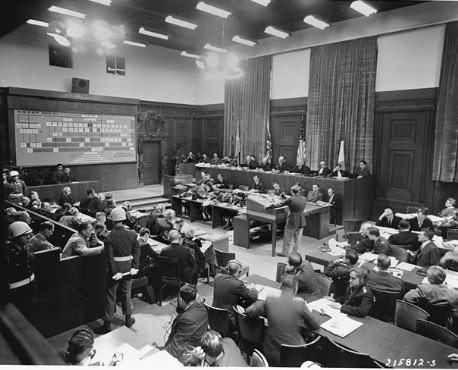

1945–1948 годы: главные процессы над военными преступниками

После капитуляции Германии в мае 1945 года некоторых военачальников судили за военные преступления и преступления против человечности. В процесс над 22 главными военными преступниками, начавшийся в октябре 1945 года в Международном военном трибунале (МВТ) в Нюрнберге (Германия) были включены генералы высшего ранга. Вильгельм Кейтель и Альфред Йодль, принадлежавшие к высшему командованию вооруженных сил Германии, были признаны виновными и казнены. Оба пытались обвинить Гитлера. Однако МВТ однозначно отверг попытки апеллировать к приказам вышестоящих инстанций в качестве защиты.

Три последующих процесса, проведенных американским военным трибуналом в Нюрнберге, также были сосредоточены на преступлениях немецких военных. В связи с началом холодной войны и созданием бундесвера многие осужденные были досрочно освобождены. К сожалению, большинство виновных в преступлениях против человечности так и не предстали перед судом и не понесли наказания.

Примечания

-

Footnote reference1.

FL Carsten, Reichswehr Politics (Berkeley: University of California Press, 1973), 50.

-

Footnote reference2.

Robert B. Kane, Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918-1945 (Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2002), 82–83.

-

Footnote reference3.

Grundzüge deutscher Militärgeschichte, (Freiburg i.B.: Militärgeschichtliches Forschungsamt, 1993), 329.

-

Footnote reference4.

German Historical Institute, "Summary of Hitler's Meeting with the Heads of the Armed Services on November 5, 1937". По состоянию на 25 ноября 2019 года, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1540. На сайте доступна электронная версия оригинального «Протокола заседания в рейхсканцелярии, Берлин, 5 ноября 1937 года, с 16:15 по 20:30» в переводе с немецкого языка, опубликованного Государственным департаментом США (на английском языке).

-

Footnote reference5.

The Wannsee Conference and the Genocide of the European Jews: Catalogue with Selected Documents and Photos of the Permanent Exhibit. (Berlin: House of the Wannsee Conference, Memorial and Education Site, 2007), 39–40.