Das deutsche Militär und das NS-Regime – eine Chronik

Diese Chronik liefert einen Überblick über die Beziehung zwischen der militärischen Berufselite und dem NS-Staat. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Akzeptanz der NS-Ideologie durch die militärischen Führer sowie ihrer Rolle bei der Verübung von Verbrechen gegen Juden, Kriegsgefangene und unbewaffnete Zivilisten unter Berufung auf diese Ideologie.

Nach dem Holocaust vertraten die Generäle der Wehrmacht die Ansicht, ehrenhaft im Zweiten Weltkrieg gekämpft zu haben. Sie betonten immer wieder, dass die Verantwortung für die Verbrechen bei der SS – der Elitegarde der Nationalsozialisten – und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler liege.

Der Mythos der „sauberen Wehrmacht“ wurde in den Vereinigten Staaten weitgehend akzeptiert, da sich die in den Kalten Krieg verstrickten amerikanischen Militärs von ihren deutschen Amtskollegen Informationen erhofften, die sie gegen die Sowjetunion einsetzen könnten. Da die wenigen verfügbaren sowjetischen Kriegsberichte für unglaubwürdig befunden wurden – und die meisten Verbrechen des deutschen Militärs auf sowjetischem Gebiet begangen worden waren –, blieb dieser Mythos jahrzehntelang unbestritten.

Die Folge davon waren insbesondere zwei Verzerrungen in der Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs, die lange Zeit Bestand hatten: Zum einen wurden die deutschen Generäle nicht als Kriegsverbrecher angesehen, die an den Verbrechen des NS-Regimes beteiligt waren, sondern als Vorbilder für militärisches Geschick. Zum anderen geriet die Rolle, die das Militär beim Holocaust gespielt hatte, nahezu in Vergessenheit.

Die nachstehende Zeitleiste geht auf diese Verzerrungen ein, indem sie die Beziehung zwischen der militärischen Berufselite und dem NS-Staat aufzeigt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Akzeptanz der NS-Ideologie durch die militärischen Führer sowie ihrer Rolle bei der Verübung von Verbrechen gegen Juden, Kriegsgefangene und unbewaffnete Zivilisten unter Berufung auf diese Ideologie.

Erster Weltkrieg (1914–18)

Der Erste Weltkrieg war einer der zerstörerischsten Kriege der modernen Geschichte. Anfangs herrschte allseits Begeisterung. Man war zuversichtlich, dass es schnell zu einem entscheidenden Sieg kommen würde. Dieser Enthusiasmus schwand jedoch, als sich der Krieg vor allem an der Westfront zu einem Stellungskrieg entwickelte, der mit kostspieligen Schlachten und Grabenkämpfen einherging. Über 9 Millionen Soldaten starben im Kampf. Diese Zahl überstieg bei weitem die der militärischen Opfer aller Kriege der letzten 100 Jahre zusammen. Die enormen Verluste auf allen Seiten waren zum Teil auf die Einführung neuer Waffen zurückzuführen, wie Artillerie mit großer Reichweite und Giftgas. Die militärischen Befehlshaber hatten es außerdem versäumt, ihre Taktiken an die zunehmend mechanisierte Kriegsführung anzupassen.

Der Erste Weltkrieg war für das deutsche Militär eine prägende Erfahrung. Die erlebten Misserfolge auf dem Schlachtfeld und an der Heimatfront wirkten sich auf die Anschauungen des Militärs über den Krieg sowie auf ihre Interpretation der Beziehungen zwischen Zivilisten und Soldaten aus.

Oktober 1916: „Judenzählung“ des deutschen Militärs

Während des Ersten Weltkriegs waren etwa 100.000 der rund 600.000 deutschen Soldaten Juden. Viele von ihnen waren Patrioten, die den Krieg als Chance sahen, ihre Loyalität zu ihrem Land unter Beweis zu stellen. Antisemitische Zeitungen und Politiker behaupteten hingegen, Juden seien „Drückeberger“, die sich dem Waffendienst entzögen. Um dieser Propaganda Nachdruck zu verleihen, ließ der preußische Kriegsminister eine Erhebung über die Anzahl der an der Front dienenden Juden durchführen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurden die Ergebnisse allerdings nie veröffentlicht, sodass Antisemiten jüdischen Patriotismus auch nach dem Krieg weiterhin in Frage stellen konnten.

11. November 1918: Waffenstillstand und Dolchstoßlegende

Nach mehr als vier Jahren Kampf trat am 11. November 1918 der Waffenstillstand zwischen dem besiegten Deutschland und den Entente-Mächten in Kraft. Für die deutsche Bevölkerung war die Niederlage ein enormer Schock, schließlich hatte man ihnen versichert, der Sieg sei zum Greifen nah.

Eine Erklärung der Deutschen für die unerwartete Niederlage war die so genannte „Dolchstoßlegende“. Diese machte interne „Feinde“ – in erster Linie Juden und Kommunisten – für die Sabotage der deutschen Kriegsanstrengungen verantwortlich. Tatsächlich hatte die oberste Heeresleitung dem Kaiser jedoch angeraten, sich um ein Friedensabkommen zu bemühen. Ihr war sehr wohl bewusst, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war und das Land kurz vor dem Zusammenbruch stand. Viele dieser Militärs verbreiteten daraufhin die Dolchstoßlegende, um die Schuld an der Niederlage von sich abzulenken.

28. Juni 1919: Vertrag von Versailles

Der Vertrag von Versailles, mit dem der Erste Weltkrieg endete, wurde am 28. Juni 1919 unterzeichnet. Für die neu gebildete demokratische Regierung war der Vertrag ein „diktierter Frieden“ mit äußerst harten Bedingungen.

Der Vertrag schränkte unter anderem die Militärmacht Deutschlands ein. Das Militär wurde auf eine 100.000 Mann starke Freiwilligenarmee mit maximal 4.000 Offizieren beschränkt, die 25 Jahre lang im Dienst bleiben mussten. Damit sollte verhindert werden, dass die deutsche Armee durch eine schnellere Fluktuation unter dem Strich mehr Offiziere ausbilden könnte. Der Vertrag verbot die Herstellung von Panzern, Giftgas, gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen und U-Booten sowie die Einfuhr von Waffen. Er löste die als Generalstab bezeichnete hochrangige Planungsabteilung der Armee auf, Militärakademien und andere Ausbildungseinrichtungen wurden geschlossen. Der Vertrag verlangte die Entmilitarisierung des Rheinlandes und untersagte die Stationierung deutscher Streitkräfte entlang der Grenze zu Frankreich. Mit diesen Auflagen waren die Karriereaussichten deutscher Offiziere stark eingeschränkt.

1. Januar 1921: Wiederaufbau der Reichswehr

Die Weimarer Republik stand vor einer ganzen Reihe schwieriger Aufgaben. Eine der größten Herausforderungen war die Umstrukturierung der Reichswehr. Am 1. Januar 1921 stellte die Regierung die Reichswehr unter der Führung von Generaloberst Hans von Seeckt wieder auf. Das kleine und homogene Offizierskorps der Reichswehr hatte eine antidemokratische Haltung und stand in Opposition zur Weimarer Republik. Es versuchte mehrfach, den Versailler Vertrag zu unterlaufen und zu umgehen.

In den 1920er Jahren verstieß die Reichswehr wiederholt gegen den Vertrag. Als Tarnung für den untersagten Generalstab wurde kurzerhand das Truppenamt gegründet, das die Planungen des ehemaligen Generalstabs einfach übernahm. Das Militär führte auch heimlich Waffen ein, die laut Versailler Vertrag verboten waren. Sogar ein Abkommen mit der Sowjetunion wurde unterzeichnet, das der Reichswehr die Durchführung verbotener Panzerübungen auf sowjetischem Gebiet ermöglichte. Unter Hitler wurden die mittleren Offiziere der Reichswehr später zu den Führungskräften der Wehrmacht.

27. Juli 1929: Genfer Konvention

Am 27. Juli 1929 gehörte Deutschland zu den Ländern, die in Genf die Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen unterzeichneten. Das internationale Abkommen baute auf den früheren Haager Konventionen von 1899 und 1907 auf und sollte den Schutz von Kriegsgefangenen verbessern. Die Konvention war eines von mehreren wichtigen internationalen Abkommen zur Regelung des Kriegsfalls in den 1920er Jahren. Mit dem Genfer Protokoll (1925) wurden die Beschränkungen für den Einsatz von Giftgas überarbeitet. 1928 verständigte man sich in dem als Kellogg-Briand-Pakt bekannten völkerrechtlichen Vertrag auf die Ächtung von Krieg.

Diese Nachkriegsabkommen waren ein Versuch, das Völkerrecht so zu novellieren, dass ein derart zerstörerischer Konflikt wie der Erste Weltkrieg künftig ausgeschlossen war. Allerdings wurde in der Reichswehr vorwiegend die Auffassung vertreten, dass militärische Erfordernisse stets über dem Völkerrecht einzuordnen seien. Wie viele andere Nationen auch beugte oder brach Deutschland die Regeln, wenn es vorteilhaft erschien.

3. Februar 1933: Hitlers Treffen mit hochrangigen Militärführern

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Nur vier Tage später traf er sich privat mit führenden Militärs, um deren Unterstützung zu gewinnen. Dies war deshalb wichtig, weil das Militär in der Gesellschaft Deutschlands historisch eine enorm wichtige Rolle spielte und daher theoretisch in der Lage war, das neue Regime zu stürzen.

Die militärische Führung vertraute Hitler wegen seines Populismus und Radikalismus nur bedingt und stand ihm verhalten gegenüber. Außenpolitisch verfolgten die NSDAP und das Militär jedoch ähnliche Ziele. Beide wollten den Versailler Vertrag aufkündigen, die Streitkräfte ausbauen und gegen die kommunistische Bedrohung angehen. Bei diesem ersten Treffen ging es Hitler darum, das deutsche Offizierskorps zu besänftigen. Er sprach offen über seine Pläne, eine Diktatur zu errichten, verlorene Gebiete zurückzuerobern und Krieg zu führen. Knapp zwei Monate später zollte Hitler seinen Respekt vor der deutschen Militärtradition, indem er sich öffentlich vor Reichspräsident Hindenburg verbeugte, einem gefeierten General des Ersten Weltkriegs.

28. Februar 1934: „Arierparagraph“

Das am 7. April 1933 verabschiedete Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums enthielt den so genannten „Arierparagraphen“. Dieser sah vor, dass alle Deutschen nichtarischer Abstammung (d. h. Juden) aus dem Staatsdienst zu entfernen waren.

Der Arierparagraph galt zunächst nicht für die Streitkräfte. Am 28. Februar 1934 setzte Verteidigungsminister Werner von Blomberg den Paragraphen jedoch freiwillig auch für das Militär in Kraft. Da die Reichswehr Juden diskriminierte und ihre Beförderung blockierte, waren weniger als 100 Soldaten von der Regelung betroffen. In einem Memorandum an hochrangige Militärs verurteilte Oberstleutnant Erich von Manstein die Entlassungen unter Berufung auf die traditionellen Werte des deutschen Militärs und seines Berufskodex, was jedoch wenig Wirkung zeigte. Blombergs Entscheidung, den Arierparagraphen von sich aus zu übernehmen, ist nur eines von vielen Beispielen, das belegt, dass hochrangige Militärs sehr wohl mit dem NS-Regime kooperierten. Sie versahen nicht nur ihre Uniformen mit nationalsozialistischen Symbolen und Militärabzeichen, sondern führten auch eine politische Bildung nach nationalsozialistischen Idealen ein.

30. Juni bis 2. Juli 1934: „Nacht der langen Messer“

Zwischen 1933 und 1934 setzte Hitler den Bestrebungen von SA-Führer Ernst Röhm, die Berufsarmee durch eine um die SA aufgebaute Volksmiliz zu ersetzen, ein Ende. Die militärische Führung hatte verlangt, Röhm zu stoppen. Hitler war ohnehin der Auffassung, dass ein professionell ausgebildetes und organisiertes Militär seinen Expansionsbestrebungen besser entsprach. Er stellte sich deshalb auf die Seite des Militärs, um sich im Gegenzug dessen Unterstützung zu sichern.

Zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli 1934 ließ die NSDAP-Führung die Führungsriege der SA, darunter auch Röhm, sowie weitere Gegner ermorden. Die Morde bestätigten das Vorhandensein einer Übereinkunft zwischen dem NS-Regime und dem Militär, die – von wenigen Ausnahmen abgesehen – bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Bestand haben sollte. Im Rahmen dieser Übereinkunft unterstützten die militärischen Führer Hitler, als er sich im August 1934 selbst zum ,,Führer des Deutschen Reiches" ausrief. Die militärischen Führer verfassten unverzüglich einen neuen Eid, mit dem sie Hitler persönlich, als „Führer des Deutschen Reiches und Volkes“, ihren Dienst schworen.

März 1935–März 1936: Aufbau der Wehrmacht

Anfang 1935 unternahm Deutschland entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrags erste öffentliche Schritte zur Wiederaufrüstung. Am 16. März 1935 wurde die Wehrpflicht per Gesetz wieder eingeführt und die deutsche Armee offiziell auf 550.000 Mann verstärkt.

Im Mai wurde die Reichswehr mit dem geheimen Reichsverteidigungsgesetz in die Wehrmacht überführt und Hitler zu ihrem Obersten Befehlshaber ernannt. Ihm unterstellt war der „Kriegsminister und Befehlshaber der Wehrmacht“. Die Namensänderung war weitgehend kosmetisch, das eigentliche Ziel bestand darin, die mit dem Vertrag von Versailles auferlegte Verteidigungsstreitkraft zu einer Wehrmacht auszubauen, die in der Lage war, einen Angriffskrieg zu führen. Juden wurden durch das Wehrpflichtgesetz vom Wehrdienst ausgeschlossen, sehr zur Enttäuschung der jüdischen Männer, die Deutschland gegenüber weiterhin loyal gesinnt waren und dies unter Beweis stellen wollten. Zur Aufstockung der Rüstungsproduktion arbeitete die militärische Führung mit dem NS-Regime zusammen. Im März 1936 remilitarisierte die neu gegründete Wehrmacht das Rheinland.

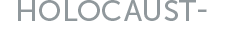

5. November 1937: Hitler trifft erneut mit führenden Militärs zusammen

Am 5. November 1937 traf sich Hitler in engstem Kreis mit dem Außenminister, dem Kriegsminister und den obersten Verantwortlichen von Heer, Marine und Luftwaffe. Hitler stellte seine Vision für die deutsche Außenpolitik vor, einschließlich seiner Vorhaben, Österreich und die Tschechoslowakei, notfalls mit Gewalt, in absehbarer Zeit zu annektieren, und dann weiter zu expandieren. Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht Werner Freiherr von Fritsch, Kriegsminister von Blomberg und Außenminister Konstantin von Neurath lehnten dies ab. Nicht etwa aus moralischen Gründen, sondern weil sie der Ansicht waren, dass Deutschland für eine derartige militärische Aktion nicht bereit sei, vor allem dann nicht, falls Großbritannien und Frankreich ebenfalls in den Krieg eintreten sollten. In den darauffolgenden Tagen und Wochen äußerten sich auch einige andere militärische Führer, die von dem Treffen erfahren hatten, ablehnend.

Januar-Februar 1938: Blomberg-Fritsch-Krise

Anfang 1938 boten zwei Skandale, in die führende Angehörige der Wehrmacht verwickelt waren, den Nationalsozialisten die Möglichkeit, sich der Befehlshaber zu entledigen, die Hitlers Pläne, wie er sie in der Novembersitzung dargelegt hatte, nicht uneingeschränkt unterstützten. Nach der Heirat von Kriegsminister Blomberg wurde bekannt, dass seine Frau offenbar eine Vergangenheit als Prostituierte hatte, was für einen Militäroffizier völlig inakzeptabel war. Hitler forderte den Rücktritt Blombergs und wurde dabei von den anderen ranghohen Generälen uneingeschränkt unterstützt. Etwa zur gleichen Zeit trat der Oberbefehlshaber der Wehrmacht von Fritsch zurück, nachdem Himmler und Reichsmarschall Hermann Göring falsche Anschuldigungen wegen Homosexualität gegen ihn erhoben hatten.

Die beiden Rücktritte wurden als Blomberg-Fritsch-Krise bekannt. Sie boten Hitler die Möglichkeit, die Wehrmacht unter seiner Kontrolle neu zu strukturieren. Nach dem Abgang der beiden Offiziere löste Hitler das Reichskriegsministerium auf und bildete daraus das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) mit Wilhelm Keitel als Chef. Die Führung der Wehrmacht übernahm Hitler von nun an selbst. Als Ersatz für Fritsch wurde der wesentlich gefügigere Generaloberst Walther von Brauchitsch zum Oberkommandierenden des Heeres (OKH) ernannt. Abgesehen von diesen öffentlichen Änderungen gab es weitere Neuerungen. Auf einer Kabinettssitzung Anfang Februar kündigte Hitler eine Reihe von Zwangsentlassungen und Versetzungen an.

März 1938-März 1939: Außenpolitik und Expansion

Zwischen März 1938 und März 1939 traf Deutschland einige territoriale Entscheidungen, die eine große Herausforderung für den Frieden in Europa darstellten. Nachdem Hitler im März 1938 Österreich annektiert hatte, drohte er mit Krieg, falls das Sudetenland, ein Grenzgebiet der Tschechoslowakei mit überwiegend deutscher Bevölkerung, nicht an Deutschland abgetreten würde. Daraufhin kamen die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich, Italien am 29. und 30. September 1938 zu einer Konferenz mit Hitler in München zusammen. Sie stimmten der Annektierung des Sudetenlandes unter der Prämisse zu, dass Hitler von einem Krieg absah. Am 15. März 1939 brach Hitler sein Versprechen, indem er in die „Rest-Tschechei“ einmarschierte. Diese Ereignisse führten zu Spannungen innerhalb des Oberkommandos des Militärs. General Ludwig Beck, Chef des Generalstabs, hatte lange vor der potenziellen Gefahr eines weiteren nicht zu gewinnenden Kriegs gewarnt und gegen entsprechende Vorhaben protestiert. Seine Amtskollegen verweigerten ihm jedoch ihre Unterstützung – sie waren bereit, die Strategie dem Führer zu überlassen. Beck trat zurück, was jedoch keine Auswirkungen auf den weiteren Verlauf hatte.

1. September 1939: Deutschland marschiert in Polen ein

Am 1. September 1939 löste Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus. Polen war schnell besiegt. Die Besetzung Polens durch die Deutschen war außergewöhnlich brutal. In einer Terrorkampagne erschossen deutsche Polizei- und SS-Einheiten Tausende polnischer Zivilisten und zwangen alle männlichen Polen zur Zwangsarbeit. Mit dem Ziel, die polnische Kultur zu vernichten, schalteten die Nationalsozialisten die politische, religiöse und intellektuelle Führung Polens aus. Diese Verbrechen wurden hauptsächlich von der SS begangen, wenngleich die Führung der Wehrmacht die Maßnahmen uneingeschränkt unterstützte. Viele Wehrmachtsoldaten beteiligten sich an den Gewalttätigkeiten und Plünderungen. Einige in der Wehrmacht missbilligten die Beteiligung ihrer Soldaten und waren schockiert über die Gewalt. Die mangelnde Ordnung unter den Soldaten beunruhigte sie. Die Generäle Blaskowitz und Ulex beschwerten sich sogar bei ihren Vorgesetzten über die Gewalt. Sie wurden jedoch schnell zum Schweigen gebracht.

7. April bis 22. Juni 1940: Invasion in Westeuropa

Im Frühjahr 1940 wurden Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Frankreich von Deutschland überfallen, besiegt und schließlich besetzt. Diese Reihe von Siegen – insbesondere der erstaunlich schnelle Erfolg gegen Frankreich – steigerte Hitlers Ansehen in Deutschland und beim Militär erheblich. Den wenigen Militäroffizieren, die sich seinen Plänen widersetzt hatten, fehlte es nun umso mehr an Glaubwürdigkeit, sodass an einen effektiven Widerstand gegen das Regime nicht mehr zu denken war. Nach dem Sieg in Westeuropa machten sich Hitler und die Wehrmacht an die Planung des Überfalls auf die Sowjetunion.

30. März 1941: Planung des Angriffs auf die Sowjetunion

Am 30. März 1941 fanden heimliche Gespräche zwischen Hitler und 250 seiner wichtigsten Befehlshaber und Stabsoffiziere statt, bei denen es um die Art des bevorstehenden Krieges gegen die Sowjetunion ging. In seiner Rede betonte Hitler, dass der Krieg im Osten mit äußerster Brutalität geführt werden müsse, um die kommunistische Bedrohung zu vernichten. Den Gesprächsteilnehmern war bewusst, dass Hitler zu klaren Verstößen gegen die Genfer Konventionen aufrief, es gab jedoch keine ernsthaften Einwände. Vielmehr erließ das Militär, Hitlers ideologischem Standpunkt folgend, eine Reihe von Befehlen, aus denen hervorging, dass es sich bei dem Vorhaben um einen Vernichtungskrieg gegen den kommunistischen Staat handelte. Zu den bekanntesten verbrecherischen Befehlen der Wehrmacht gehören der Kommissarbefehl und der Kriegsgerichtsbarkeitserlass. Diese und andere Befehle begründeten eine klare Arbeitsbeziehung zwischen der Wehrmacht und der SS. In den Befehlen wurde klargestellt, dass Soldaten nicht für Handlungen bestraft werden, die gegen die international vereinbarten Kriegsregeln verstoßen.

6. April 1941: Invasion in Jugoslawien und Griechenland

Am 6. April 1941 fielen die Achsenmächte in Jugoslawien ein und nutzten ethnische Spannungen aus, um das Land zu zerstückeln. In Serbien errichtete Deutschland eine militärische Besatzungsverwaltung, die mit äußerster Brutalität gegen die Bevölkerung vorging. Im Sommer 1941 internierten die deutschen Militär- und Polizeibehörden die meisten der dort lebenden Juden und Roma in Internierungslagern. Im Herbst kam es infolge eines serbischen Aufstands zu schweren Verlusten auf Seiten der deutschen Militär- und Polizeikräfte. Daraufhin befahl Hitler, für jeden getöteten Deutschen 100 Geiseln zu erschießen. Unter Berufung auf diesen Befehl erschossen deutsche Militär- und Polizeieinheiten nahezu alle männlichen serbischen Juden (rund 8.000 Männer), etwa 2.000 tatsächliche und vermeintliche Kommunisten, serbische Nationalisten und demokratische Politiker der Zwischenkriegszeit sowie um die 1.000 Roma-Männer.

22. Juni 1941: Angriff auf die Sowjetunion

Am 22. Juni 1941 überfielen deutsche Truppen die Sowjetunion. Drei Heeresgruppen mit mehr als drei Millionen deutschen Soldaten griffen die Sowjetunion auf breiter Front an, die sich von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden erstreckte.

Die Streitkräfte der Wehrmacht gingen in Einklang mit ihren Befehlen mit äußerster Brutalität gegen die Bevölkerung der Sowjetunion vor. Sie brannten ganze Dörfer nieder und erschossen die Landbevölkerung ganzer Bezirke als Vergeltung für Partisanenangriffe. Millionen sowjetischer Zivilisten wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland und in die besetzten Gebiete transportiert. Die deutschen Planer forderten zur rücksichtslosen Ausbeutung der sowjetischen Ressourcen auf, insbesondere der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Dies war eines der wichtigsten deutschen Kriegsziele im Osten.

Juni 1941 bis Januar 1942: Systematische Tötung sowjetischer Kriegsgefangener

Von Beginn des Ostfeldzuges an war die deutsche Politik gegenüber den sowjetischen Kriegsgefangenen von der nationalsozialistischen Ideologie bestimmt. Die deutschen Behörden sahen die sowjetischen Kriegsgefangenen als minderwertig und als Teil der „bolschewistischen Bedrohung“ an. Sie argumentierten, dass die Sowjetunion die Genfer Konvention von 1929 nicht unterzeichnet habe und demzufolge der Anspruch der Kriegsgefangenen auf Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung verwirkt sowie das Verbot von Kriegsarbeit und körperlicher Züchtigung nicht anwendbar seien. Diese Politik erwies sich als katastrophal für die Millionen sowjetischer Soldaten, die während des Krieges in Gefangenschaft genommen wurden.

Bis zum Ende des Krieges waren über 3 Millionen sowjetische Gefangene (etwa 58 % der sowjetischen Gefangenen) in deutscher Gefangenschaft zu Tode gekommen (während es bei den britischen oder amerikanischen Gefangenen rund 3 % waren). Diese hohe Zahl an Todesopfern war weder ein Zufall noch eine automatische Folge des Krieges, sondern das Ergebnis einer gezielten Politik. Wehrmacht und SS kooperierten bei der Erschießung Hunderttausender sowjetischer Kriegsgefangener, die allein deshalb sterben mussten, weil sie Juden oder Kommunisten waren oder ein „asiatisches“ Erscheinungsbild hatten. Andere sowjetische Kriegsgefangene wurden zu langen Märschen gezwungen, systematisch ausgehungert und erhielten keine medizinische Versorgung. Sie waren allenfalls behelfsmäßig untergebracht und mussten Zwangsarbeit verrichten. Immer wieder wurden die deutschen Truppen zu „rücksichtslosem und energischem Durchgreifen bei den geringsten Anzeichen von Widersetzlichkeit“ aufgefordert.

Sommer bis Herbst 1941: Beteiligung der Wehrmacht am Holocaust

Die meisten deutschen Generäle betrachteten sich nicht als Nationalsozialisten. Allerdings teilten sie viele ihrer Ziele. Ihrer Meinung nach gab es gute militärische Gründe, die Politik der Nationalsozialisten zu unterstützen. Aus Sicht der Generäle nährte der Kommunismus den Widerstand. Und auch sie glaubten, dass die Juden die treibende Kraft hinter dem Kommunismus seien.

Als die SS anbot, die rückwärtigen Gebiete zu sichern und die jüdische Bedrohung zu beseitigen, wurden sie von der Wehrmacht unterstützt. Sie bot der SS logistische Unterstützung und koordinierte ihre Bewegungen. Einheiten der Wehrmacht halfen beim Zusammentreiben von Juden für die Erschießungskommandos, riegelten Tötungsstätten ab und beteiligten sich zum Teil an den Erschießungen. Für diejenigen Opfer, die nicht erschossen worden waren, richteten sie Ghettos ein und bedienten sich jüdischer Zwangsarbeiter. Als einige Truppen Unbehagen erkennen ließen, erteilten die Generäle Befehle, um die Tötungen und andere harte Maßnahmen zu rechtfertigen.

2. Februar 1943: Die 6. Armee der Wehrmacht kapituliert in Stalingrad

Die Schlacht von Stalingrad, die von Oktober 1942 bis Februar 1943 andauerte, war ein wichtiger Wendepunkt im Krieg. Nach monatelangen heftigen Kämpfen und schweren Verlusten ergaben sich die verbleibenden Angehörigen der 6. Armee der Wehrmacht (etwa 91.000 Mann) entgegen Hitlers direktem Befehl am 2. Februar 1943. Zwei Wochen später hielt Propagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast eine Rede, in der er zur Radikalisierung der Mobilisierungsmaßnahmen und zum totalen Krieg aufrief. In dieser Rede wurden die Schwierigkeiten Deutschlands eingeräumt. Sie kennzeichnete den Beginn zunehmender Verzweiflung bei der NS-Führung.

Die Niederlage bei Stalingrad zwang die Truppen in die Defensive und leitete den langen Rückzug nach Deutschland ein. Dieser Rückzug war von äußerster Zerstörungswut geprägt, nachdem Heinrich Himmler die Kriegstaktik der verbrannten Erde angeordnet hatte. Auch auf die Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin wurde verstärkt geachtet. Dies beinhaltete die unnachgiebige Verhaftung von Soldaten, die Zweifel am „Endsieg“ äußerten.

20. Juli 1944: Unternehmen Walküre

Obwohl die Verbrechen der Nationalsozialisten das Militär im Allgemeinen wenig interessierten, gab es auch innerhalb der Wehrmacht eine Widerstandsbewegung gegen Hitler. Eine kleine Gruppe hochrangiger Offiziere hatte beschlossen, Hitler aus dem Verkehr zu ziehen. Sie gaben ihm die Schuld an der Kriegsniederlage und sahen in der weiteren Führung durch ihn eine ernstzunehmende Bedrohung für die Zukunft Deutschlands. Am 20. Juli 1944 sollte Hitler durch eine Bombe getötet werden, die während einer militärischen Lagebesprechung im Führerhauptquartier Wolfsschanze nahe Rastenburg detonieren sollte.

Hitler überlebte den Anschlag und das Komplott misslang. Hitler reagierte prompt. Den Generälen Beck und Hoepner wurde die Möglichkeit zum Freitod eingeräumt. Stauffenberg, der die Bombe gezündet hatte, sowie weitere am Anschlag Beteiligte wurden noch in der darauffolgenden Nacht erschossen. Viele weitere Regimegegner wurden vor den Volksgerichtshof in Berlin gestellt und hingerichtet. Hitler stand den verbliebenen Mitgliedern des deutschen Offizierskorps skeptisch gegenüber, dennoch kämpften die meisten von ihnen bis zur Kapitulation 1945 für Hitler und für Deutschland.

1945–1948 Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher

Nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 wurden einige militärische Befehlshaber wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt. Unter den 22 Hauptkriegsverbrechern, denen vor dem Internationalen Militärtribunal (IMT) in Nürnberg ab Oktober 1945 der Prozess gemacht wurde, befanden sich die ranghöchsten Generäle. Wilhelm Keitel und Alfred Jodl, die beide dem Oberkommando der Wehrmacht angehörten, wurden für schuldig befunden und hingerichtet. Beide hatten versucht, Hitler die Schuld zu geben. Das IMT hatte jedoch die Berufung auf übergeordnete Befehle als Verteidigung ausdrücklich abgelehnt.

Drei weitere IMT-Prozesse vor einem amerikanischen Militärtribunal in Nürnberg befassten sich ebenfalls mit den Verbrechen deutscher Militärs. Viele der Verurteilten wurden unter dem Druck des Kalten Krieges und vor dem Hintergrund des Aufbaus der Bundeswehr vorzeitig aus der Haft entlassen. Die meisten Täter, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, wurden daher nie verurteilt oder bestraft.

Fußnoten

-

Footnote reference1.

FL Carsten, Reichswehr Politics (Berkeley: University of California Press, 1973), 50.

-

Footnote reference2.

Robert B. Kane, Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918-1945 (Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2002), 82-83.

-

Footnote reference3.

Grundzüge deutscher Militärgeschichte, (Freiburg i.B.: Militärgeschichtliches Forschungsamt, 1993), 329.

-

Footnote reference4.

Deutsches Historisches Institut, „Zusammenfassung des Treffens Hitlers mit den Befehlshabern der Streitkräfte am 5. November 1937 (Hossbach-Protokoll vom 10. November 1937) “, abgerufen am 25. November 2019, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1540. Auf der Website ist auch eine englische Übersetzung des ursprünglichen Sitzungsprotokolls „Niederschrift über die Besprechung in der Reichskanzlei am 5. 11. 1937 von 16,15 – 20,30 Uhr“ verfügbar, die vom Außenministerium der Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde.

-

Footnote reference5.

Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden: Katalog mit ausgewählten Dokumenten und Fotos der Dauerausstellung. (Berlin: Haus der Wannseekonferenz, Gedenk- und Bildungsstätte, 2007), 39-40.