Chronologie de l’armée allemande et du régime nazi

Cette chronologie retrace les relations entre l’élite de l’armée de métier allemande et l’État nazi. Elle se focalise plus particulièrement sur la disposition des dirigeants militaires à accepter l’idéologie nazie et sur leur rôle dans la perpétration de crimes contre les Juifs, les prisonniers de guerre et les civils désarmés au nom de cette idéologie.

Au lendemain de la Shoah, les généraux allemands affirmèrent qu’ils avaient combattu honorablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils insistèrent sur le fait que c’étaient les SS (les sections d’élite nazies) et leur chef, Heinrich Himmler, qui étaient responsables de tous les crimes.

Ce mythe des « mains propres » de l’armée allemande fut largement accepté aux États-Unis. D’une part, les dirigeants de l’armée américaine, engagés dans la guerre froide, devaient s’adresser à leurs homologues allemands pour obtenir des informations susceptibles de les aider dans leur lutte contre l’Union soviétique. D’autre part, les quelques récits soviétiques disponibles sur la guerre étant jugés peu fiables, et la plupart des crimes commis par l’armée allemande ayant eu lieu sur le territoire soviétique, ce mythe resta incontesté durant des décennies.

Cela conduisit à deux distorsions durables de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout d’abord, les généraux allemands furent perçus comme des modèles de compétence militaire plutôt que comme des criminels de guerre complices des atrocités du régime nazi. Ensuite, le rôle de l’armée allemande dans la Shoah fut largement oublié.

Cette chronologie se penche sur ces distorsions en décrivant les relations entre l’élite de l’armée de métier allemande et l’État nazi. Elle se focalise plus particulièrement sur la disposition des dirigeants militaires à adhérer à l’idéologie nazie et sur leur rôle dans la perpétration de crimes contre les Juifs, les prisonniers de guerre et les civils désarmés au nom de cette idéologie.

La Première Guerre mondiale (1914-1918)

La Première Guerre mondiale fut l’un des conflits les plus destructeurs de l’histoire moderne. L’enthousiasme initial régnant chez l’ensemble des belligérants, qui imaginaient une victoire rapide et décisive, s’évanouit lorsque la guerre s’enlisa dans des batailles coûteuses et se mua en guerre de tranchées, particulièrement sur le front occidental. Plus de neuf millions de soldats moururent, un chiffre qui dépasse de loin les pertes militaires accumulées durant les guerres du siècle précédent. L'Allemagne seule en perdit environ deux millions. Les dégâts énormes subis par tous les camps en présence s’expliquent de plusieurs façons, notamment : l’introduction de nouvelles armes, comme la mitrailleuse et le gaz ; et l’échec des dirigeants militaires à ajuster leurs tactiques à une mécanisation croissante du conflit.

La Grande Guerre fut une expérience déterminante pour l’armée allemande. Les échecs perçus sur le champ de bataille et sur le front intérieur forgèrent les convictions sur la guerre et influencèrent son interprétation des relations entre civils et soldats.

Octobre 1916 : le recensement des Juifs par l’armée allemande

Durant la Première Guerre mondiale, l'antisémitisme augmenta en Allemagne. La population juive représentait environ 600 000 personnes, soit moins de 1 % de la population. Elle était attaquée par des journaux et des politiciens antisémites qui prétendaient, à tort, que les Juifs allemands étaient des lâches qui manquaient à leur devoir en restant à l’écart des combats. Le ministre de la Guerre lança alors une enquête sur le nombre de Juifs présents sur les lignes de front. Pour des raisons obscures, les résultats ne furent jamais publiés et le débat continua même après la guerre, avec la publication par des groupes antisémites ou juifs de statistiques qui se faisaient concurrence. De son côté, la communauté juive calcula qu'environ 100 000 Juifs avaient fait leur service militaire et que 12 000 avaient perdu la vie sur le front.

11 novembre 1918 : l’armistice et le mythe du coup de poignard dans le dos

Après plus de quatre ans de combats, un armistice, ou cessez-le-feu, entra en vigueur le 11 novembre 1918 entre l’Allemagne vaincue et les puissances de l’Entente. Pour le peuple allemand, la défaite fut un choc énorme ; on avait soutenu que la victoire était assurée.

Le mythe du « coup de poignard dans le dos » permit à certains Allemands de donner une explication à leur défaite soudaine : c’étaient des « ennemis » intérieurs (essentiellement des Juifs et des communistes) qui avaient saboté l’effort de guerre allemand. En réalité, les chefs militaires allemands avaient convaincu l’empereur allemand de conclure la paix parce qu’ils savaient que l’Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre et qu’ils craignaient l’effondrement imminent du pays. Nombre d’entre eux comptèrent d’ailleurs parmi ceux qui propagèrent ensuite la théorie du coup de poignard dans le dos afin d’éviter à l’armée allemande de devoir assumer la responsabilité de la défaite.

28 juin 1919 : le traité de Versailles

Le traité de Versailles fut signé le 28 juin 1919. Le nouveau gouvernement démocratique de l’Allemagne le considéra comme un « diktat », une paix des vainqueurs aux conditions particulièrement sévères.

Entre autres dispositions, le traité limitait la puissance militaire allemande. L’armée fut réduite à une force de volontaires de 100 000 hommes, avec un maximum de 4 000 officiers, chacun tenu de rester en poste 25 ans. Cette mesure visait à l’empêcher de procéder à une rotation rapide des effectifs pour en former davantage. Par ailleurs, le traité interdisait la production de chars, de gaz toxiques, de véhicules blindés, d’avions et de sous-marins, ainsi que l’importation d’armes. Le grand état-major général fut dissous, les académies militaires et autres institutions de formation fermées. Enfin, le traité exigeait également la démilitarisation de la Rhénanie et interdisait aux forces militaires allemandes d’être stationnées le long de la frontière avec la France. Ces changements limitèrent considérablement les perspectives de carrière des officiers militaires allemands.

1er janvier 1921 : l’armée allemande rétablie

La nouvelle république allemande, connue sous le nom de République de Weimar, fut confrontée à de nombreuses tâches épineuses. La réorganisation de l’armée, ou Reichswehr, constituait l’un de ses plus importants défis. Rétablie le 1er janvier 1921 sous la direction du général Hans von Seeckt, son corps d’officiers, petit et homogène, se caractérisait par ses attitudes antidémocratiques, une opposition à la République de Weimar et des efforts visant à saper et à contourner le traité de Versailles.

Tout au long des années 1920, les militaires violèrent le traité à plusieurs reprises. Par exemple, l’état-major général dissous transféra simplement sa planification au « bureau des troupes » nouvellement créé. L’armée importa également en secret des armes pourtant proscrites par le traité de Versailles. Elle signa même un pacte avec l’Union soviétique lui permettant d’effectuer des manœuvres d’artillerie interdites sur le territoire soviétique. Les officiers de niveau intermédiaire de la Reichswehr deviendraient par la suite les leaders de l’armée hitlérienne allemande.

27 juillet 1929 : la Convention de Genève

Le 27 juillet 1929, l’Allemagne et d’autres pays importants signèrent la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre à Genève, qui s’appuyait sur les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour renforcer leur protection. Dans les années 1920, ce texte comptait parmi les nombreux accords internationaux majeurs régissant le droit de la guerre. Le protocole de Genève (1925) mettait notamment à jour les restrictions relatives à l’utilisation des gaz toxiques, et en 1928, le pacte Briand-Kellogg renonçait à la guerre comme politique nationale.

Ces accords d’après-guerre visaient à actualiser le droit international de manière à éviter un nouveau conflit aussi destructeur que la Première Guerre mondiale. Toutefois, la position dominante au sein de l’armée allemande était que la nécessité militaire l’emportait toujours sur le droit international.

3 février 1933 : Hitler rencontre les principaux chefs militaires

Adolf Hitler fut nommé Chancelier d’Allemagne le 30 janvier 1933. Quatre jours plus tard, il rencontra en privé les principaux chefs militaires pour tenter d’obtenir leur soutien. Cela était d’autant plus important que l’armée avait traditionnellement joué un rôle crucial dans la société allemande et avait donc la capacité de renverser le nouveau régime.

Les dirigeants militaires ne faisaient pas entièrement confiance à Hitler et ne le soutenaient pas, en raison de son populisme et de son radicalisme. Il n’en demeurait pas moins que le Parti nazi et l’armée allemande avaient des objectifs similaires en matière de politique étrangère. Tous deux voulaient enterrer le traité de Versailles, développer les forces armées et anéantir la menace communiste. Lors de cette première rencontre, Hitler tenta de rassurer le corps des officiers allemands, parlant ouvertement de ses projets d’instaurer une dictature, de récupérer les terres perdues et de faire la guerre. Près de deux mois plus tard, il montra son respect pour la tradition militaire allemande en s’inclinant publiquement devant le président Hindenburg, célèbre général de la Première Guerre mondiale. En octobre 1933, l'Allemagne se retira de la Conférence mondiale pour le désarmement ainsi que de la Ligue des nations.

28 février 1934 : le « paragraphe aryen »

Adoptée le 7 avril 1933, la loi sur la restauration de la fonction publique inclut le paragraphe aryen, qui stipulait que tous les Allemands d’origine non aryenne (c’est-à-dire les Juifs) soient retirés de force de la fonction publique.

Dans un premier temps, le paragraphe aryen ne s’appliquait pas aux forces armées. Mais le 28 février 1934, le ministre de la Défense Werner von Blomberg élargit volontairement le champ d’application aux militaires. Comme la Reichswehr pratiquait déjà la discrimination à l’égard des Juifs et empêchait toute promotion, cette mesure affecta moins de 100 soldats. Dans un mémorandum adressé aux hauts responsables militaires, le colonel Erich von Manstein condamna ces licenciements, en vain, en raison des valeurs traditionnelles de l'armée allemande et de son code professionnel. La décision du ministre d’appliquer le paragraphe aryen à l’armée fut l’un des divers exemples de collaboration des hauts responsables militaires avec le régime nazi. D’autre part, on ajouta des symboles nazis aux uniformes et aux insignes militaires, et on introduisit dans la formation militaire une éducation politique basée sur les idéaux nazis.

30 juin–2 juillet 1934 : « La nuit des longs couteaux »

En 1933-1934, Hitler mit un terme aux efforts du chef des SA, Ernst Röhm, visant à remplacer l’armée de métier par une milice populaire centrée sur les SA. Les chefs militaires exigèrent l’arrestation de Röhm. Hitler décida qu’une armée professionnellement entraînée et organisée répondait mieux à ses objectifs expansionnistes. Il intervint en faveur des militaires en échange de leur soutien ultérieur.

Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, la direction du Parti nazi assassina les dirigeants des SA, dont Röhm, et d’autres opposants. Ces meurtres témoignèrent d’une entente entre le régime nazi et l’armée qui allait rester intacte, à de rares exceptions près, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les chefs militaires soutinrent Hitler lorsqu’il se proclama Führer (leader) du Reich allemand en août 1934. Ils rédigèrent d’ailleurs immédiatement un nouveau serment dans lequel ils juraient de servir personnellement Hitler en tant qu’incarnation de la nation allemande .

Mars 1935–mars 1936 : création de la Wehrmacht

Début 1935, l’Allemagne prit les premières mesures publiques pour se réarmer en violation du traité de Versailles. Le 16 mars 1935, une nouvelle loi réintroduisit l’appel sous les drapeaux et porta officiellement l’armée allemande à 550 000 hommes.

En mai, une loi secrète relative à la défense du Reich transforma la Reichswehr en Wehrmacht et fit d’Hitler son commandant suprême, avec un « ministre de la Guerre et commandant de la Wehrmacht » sous ses ordres. Ce changement de nom n’était essentiellement que de pure forme, mais l’intention était d’instaurer, en lieu et place de la force défensive créée par le traité, une armée capable de mener une guerre d’agression. En outre, la loi sur la conscription excluait les Juifs, à la grande déception des hommes juifs qui souhaitaient prouver leur loyauté envers l’Allemagne. Quant au développement de la production d’armes, les hauts responsables militaires assurèrent leur collaboration avec le régime nazi. En mars 1936, la nouvelle Wehrmacht remilitarisa la Rhénanie.

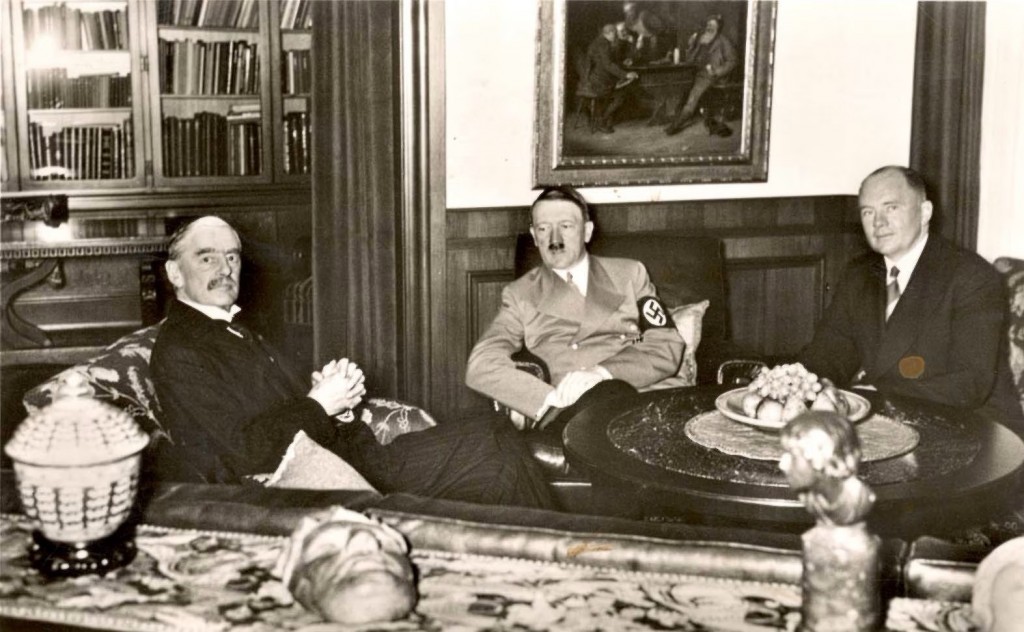

5 novembre 1937 : nouvelle rencontre entre Hitler et les principaux responsables militaires

Le 5 novembre 1937, Hitler tint une réunion en petit comité avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Guerre et les responsables de l’armée de terre, de la marine et de l’aviation. Il discuta de sa vision de la politique étrangère de l’Allemagne, notamment de ses projets d’absorption prochaine de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie, par la force si nécessaire, d’autres campagnes d’expansion étant également prévues. Le commandant en chef de l’armée Werner Freiherr von Fritsch, le ministre de la Guerre von Blomberg et le ministre des Affaires étrangères Konstantin von Neurath s’y opposèrent, non pour des raisons morales, mais parce qu’ils estimaient que l’Allemagne n’était pas prête militairement, surtout si la Grande-Bretagne et la France s’engageaient dans la guerre. Dans les jours et les semaines qui suivirent, plusieurs autres responsables militaires ayant eu connaissance de la réunion exprimèrent également leur opposition.

Janvier-février 1938 : l’affaire Blomberg-Fritsch

Au début de l’année 1938, deux scandales impliquant des chefs de la Wehrmacht permirent aux Nazis d’écarter les responsables militaires qui ne soutenaient pas pleinement les plans d’Hitler (tels qu’ils avaient été définis lors de la réunion de novembre). Tout d’abord, peu après le mariage du ministre de la guerre Blomberg, des informations avaient été révélées selon lesquelles sa femme avait un passé douteux : on parlait de photographies pornographiques, voire pire. Cela étant tout à fait inacceptable pour un officier de l’armée, Hitler (avec le soutien total des autres généraux) demanda la démission du ministre. À peu près au même moment, ce fut von Fritsch, commandant en chef de l’armée, qui démissionna. Himmler et le Reichsmarshal Hermann Göring avaient monté de toutes pièces de fausses accusations d’homosexualité à son encontre.

Le scandale des deux démissions prit le nom d’affaire Blomberg-Fritsch. Hitler se trouva libre de restructurer la Wehrmacht sous son contrôle. Le poste de ministre de la Guerre fut récupéré par le Führer lui-même et le général Wilhelm Keitel fut nommé responsable militaire des forces armées. Werner Freiherr von Fritsch fut remplacé par le colonel-général Walther von Brauchitsch, bien plus accommodant. Si ces changements ne comptaient que parmi les plus connus du grand public, Hitler annonça également une série de démissions et de mutations forcées lors d’une réunion du cabinet au début du mois de février.

Mars 1938–mars 1939 : politique étrangère et expansion

De mars 1938 à mars 1939, l’Allemagne procéda à une série de manœuvres territoriales susceptibles de provoquer un conflit en Europe. Tout d’abord, en mars 1938, elle annexa l'Autriche. Hitler menaça ensuite d’entrer en guerre si les Sudètes, région frontalière de la Tchécoslovaquie où vivait une majorité d’Allemands ethniques, n’étaient pas cédés à l’Allemagne. Les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie et de l’Allemagne tinrent une conférence à Munich, en Allemagne, les 29 et 30 septembre 1938. Ils acceptèrent l’annexion des Sudètes en échange d’un engagement à la paix de la part d’Hitler. Le 15 mars 1939, le Führer viola les accords de Munich et s’attaqua au reste de l’État tchécoslovaque. Ces événements provoquèrent des tensions au sein du haut commandement militaire. Le général Ludwig Beck, chef de l’état-major général, avait longtemps protesté contre la perspective d’une nouvelle guerre impossible à gagner, mais ses collègues étaient prêts à laisser les rênes de la stratégie au Führer et refusèrent de le soutenir. Ludwig Beck démissionna, sans que cela eût le moindre effet.

1er septembre 1939 : invasion de la Pologne

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. La victoire fut rapide et déclencha la Seconde Guerre mondiale. L’occupation allemande du pays fut particulièrement brutale. La police allemande lança une campagne de terreur, les unités SS abattirent des milliers de civils polonais et imposèrent le travail forcé à tous les hommes polonais. Les Nazis cherchèrent à détruire la culture polonaise en éliminant les dirigeants politiques, religieux et intellectuels. Si ces crimes furent perpétrés principalement par les SS, il n’en demeure pas moins que les chefs de la Wehrmacht les avaient pleinement soutenus. De nombreux soldats allemands participèrent également aux violences et aux pillages, ce qui déplut à certains membres de la Wehrmacht, mécontents de l’implication de leurs troupes, choqués par de telles violences et préoccupés par le désordre dans lequel ils agissaient. Les généraux Blaskowitz et Ulex se plaignirent même du massacre auprès de leurs supérieurs. Ils furent cependant vite réduits au silence .

7 avril–22 juin 1940 : invasion de l’Europe de l’Ouest

Au printemps 1940, l’Allemagne envahit et occupa le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Cette série de victoires, en particulier la défaite étonnamment rapide de la France, accrut considérablement la popularité d’Hitler dans son pays et au sein de l’armée. Les quelques officiers militaires qui s’étaient opposés à ses projets virent leur crédibilité détruite et leur capacité à organiser l’opposition au régime réduite. Après leur victoire en Europe occidentale, Hitler et la Wehrmacht se mirent à planifier l’invasion de l’Union soviétique.

30 mars 1941 : planification de l’invasion de l’Union soviétique

Le 30 mars 1941, Hitler s’entretint secrètement avec 250 de ses principaux commandants et officiers d’état-major sur la nature de ce conflit à venir contre l’Union soviétique. Dans son discours, il insista sur le fait que la guerre à l’Est allait être menée avec une extrême brutalité afin de détruire la menace communiste. Son auditoire savait qu’il appelait à des violations flagrantes des lois martiales, mais il n’y eut pas d’objections sérieuses. Au contraire, les militaires, suivant la position idéologique d’Hitler, donnèrent une série d’ordres indiquant clairement leur intention de mener une guerre d’anéantissement contre l’État communiste. Parmi les plus connus sont l’Ordre des commissaires et le Décret Barbarossa qui, avec d’autres, établissaient une relation de travail claire entre la Wehrmacht et les SS. En outre, ils précisaient que les soldats ne seraient pas punis pour avoir commis des actes contraires aux règles de la guerre internationalement reconnues.

6 avril 1941 : invasion de la Yougoslavie et de la Grèce

Les puissances de l’Axe envahirent la Yougoslavie le 6 avril 1941, démembrèrent le pays et exploitèrent les tensions ethniques. En Serbie, l’une des régions du pays, l’Allemagne mit en place une administration militaire d’occupation qui fit preuve d’une extrême brutalité à l’égard de la population locale. L’été suivant, les autorités militaires et policières allemandes internèrent la plupart des Juifs et des Roms (Tsiganes) dans des camps de détention. À l’automne, une révolte serbe infligea de lourdes pertes au personnel militaire et policier allemand. En réponse, Hitler ordonna aux autorités allemandes de fusiller 100 otages pour chaque mort allemand. Les unités militaires et policières allemandes utilisèrent cet ordre comme prétexte pour abattre pratiquement tous les hommes Juifs serbes (aux alentours de 8 000), environ 2 000 communistes réels ou supposés, nationalistes serbes et hommes politiques démocratiques de l’entre-deux-guerres, ainsi qu’environ 1 000 hommes roms.

22 juin 1941 : invasion de l’Union soviétique

Les forces allemandes envahirent l’Union soviétique le 22 juin 1941. Trois groupes d’armées, comprenant plus de trois millions de soldats allemands, attaquèrent le pays sur un large front allant de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud.

Conformément aux ordres qu’elles avaient reçus, les forces allemandes traitèrent la population avec une extrême brutalité. Elles brûlèrent ainsi des villages entiers et abattirent la population rurale de régions entières en signe de représailles suite à des attaques de partisans. Elles envoyèrent des millions de civils soviétiques effectuer des travaux forcés en Allemagne et dans les territoires qu’elle occupait. Les planificateurs allemands appelaient à une exploitation sans relâche des ressources soviétiques, notamment de la production agricole, comme le définissait l’un des principaux objectifs de l’Allemagne sur le front est.

Juin 1941–janvier 1942 : assassinat systématique des prisonniers de guerre soviétiques

Dès le début de la campagne de l’Est, l’idéologie nazie dicta la politique allemande à l’égard des prisonniers de guerre soviétiques. Les autorités allemandes les considéraient comme des êtres inférieurs et des représentants de la « menace bolchevique ». Selon eux, puisque l’Union soviétique n’était pas signataire de la Convention de Genève de 1929, les règles de cette dernière – notamment que les prisonniers de guerre soient nourris, logés et soignés, et interdisant de les soumettre à des travaux forcés et à des châtiments corporels – ne s’appliquaient pas. Cette politique s’avéra dévastatrice pour les millions de soldats soviétiques faits prisonniers pendant le conflit.

À la fin de la guerre, plus de 3 millions de prisonniers soviétiques (environ 58 %) avaient trouvé la mort en captivité en Allemagne (contre environ 3 % pour les prisonniers britanniques ou américains). Ce grand nombre de victimes n’était ni un accident, ni une conséquence inévitable de la guerre, mais une politique délibérée. L’armée et les SS s’associèrent pour fusiller des centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques sous prétexte qu’ils étaient juifs, communistes, ou qu’ils avaient l’air « asiatiques ». D’autres furent soumis à de longues marches, affamés de manière systématique, privés de soins, avec un hébergement précaire voire inexistant, et condamnés aux travaux forcés. Régulièrement, les forces allemandes étaient appelées à prendre des mesures énergiques et brutales et à utiliser sans hésitation leurs armes afin d’étouffer toute trace de résistance de la part des prisonniers de guerre soviétiques.

Été-automne 1941 : participation de la Wehrmacht à la Shoah

La plupart des généraux allemands ne se considéraient pas comme des Nazis. Ils partageaient cependant bon nombre de leurs objectifs. Selon eux, les bonnes raisons militaires de soutenir les politiques du régime ne manquaient pas, sans compter que le communisme nourrissait la résistance et les Juifs, à leurs yeux, en étaient le moteur.

Lorsque les SS proposaient de sécuriser les zones arrière et d’éliminer la menace juive, l’armée coopérait en fournissant un soutien logistique et en coordonnant leurs mouvements. Elle facilita le rassemblement des Juifs auprès des unités chargées de les tuer par balles, le bouclage des sites d’exécution, et participa parfois elle-même aux fusillades. Elle créa même des ghettos pour ceux que les tireurs avaient abandonnés derrière eux et eut recours au travail forcé des Juifs. Quand des soldats montraient des signes de malaise, les généraux donnaient des ordres et justifiaient les meurtres et autres mesures sévères.

2 février 1943 : la 6e armée allemande dépose les armes à Stalingrad

La bataille de Stalingrad, qui se déroula d’octobre 1942 à février 1943, constitua un tournant majeur de la guerre. Après des mois de combats acharnés et de lourdes pertes, et contrairement à l’ordre direct d’Hitler, les soldats allemands survivants (environ 91 000 hommes) se rendirent le 2 février 1943. Deux semaines plus tard, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, prononça à Berlin un discours appelant à la radicalisation des mesures de mobilisation et à la guerre totale. Ce discours, qui reconnaissait les difficultés auxquelles le pays était confronté, marqua le début d’un désespoir croissant de la part des dirigeants nazis.

Leur défaite à Stalingrad força les troupes allemandes à se mettre sur la défensive. Leur longue retraite vers l’Allemagne commençait, une retraite jalonnée par des destructions massives, les militaires ayant mis en œuvre une politique de la terre brûlée sur ordre d’Hitler. Le maintien de la discipline constitua également un sujet de préoccupation majeure, par exemple avec l’arrestation impitoyable des soldats qui exprimaient des doutes quant à la victoire finale de l’Allemagne.

20 juillet 1944 : l’opération Valkyrie

Bien que généralement indifférents aux crimes nazis, plusieurs des conspirateurs ayant d’ailleurs participé au meurtre de Juifs, un petit groupe d’officiers supérieurs décida qu’Hitler devait mourir. Ils lui reprochaient d’avoir perdu la guerre et estimaient que son maintien à la tête du pays constituait une grave menace pour l’avenir de l’Allemagne. Le 20 juillet 1944, à Rastenburg, ils tentèrent de l’assassiner à l’aide d’une petite mais puissante bombe lors d’un briefing militaire dans son quartier général de Prusse orientale.

Hitler survécut et le complot se conclut par un échec. Le Führer ne tarda pas à se venger de cette tentative d’assassinat. Plusieurs généraux furent contraints de se donner la mort ou de faire l’objet de poursuites humiliantes. D’autres furent jugés devant le tristement célèbre tribunal populaire de Berlin et exécutés. Bien qu’Hitler soit demeuré méfiant à l’égard des membres restants du corps des officiers allemands, la plupart d’entre eux continuèrent à se battre pour lui et pour l’Allemagne jusqu’à la capitulation du pays en 1945.

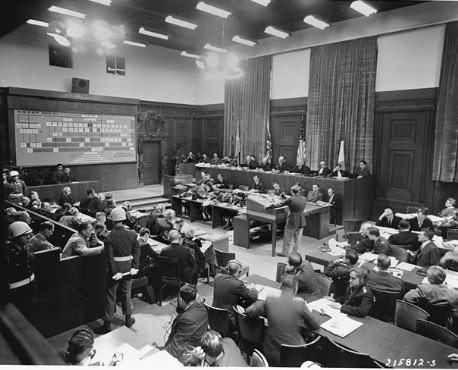

1945-1948 : les principaux procès pour crimes de guerre

Après la capitulation de l’Allemagne en mai 1945, certains responsables militaires furent jugés pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les généraux les plus gradés comparurent au procès de 22 grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international (TMI) à Nuremberg, en Allemagne, à partir d’octobre 1945. Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, tous deux membres du haut commandement des forces armées allemandes, furent reconnus coupables et exécutés. Tous deux cherchèrent à faire porter la responsabilité de leurs actes à Hitler. Cependant, le TMI rejeta explicitement le moyen de défense consistant à prétexter des ordres émis par des supérieurs.

Trois procès ultérieurs du TMI devant un tribunal militaire américain à Nuremberg se concentrèrent également sur les crimes de l’armée allemande. De nombreux condamnés furent libérés prématurément sous la pression de la guerre froide et de la mise en place de la Bundeswehr. Malheureusement, la plupart des auteurs de crimes contre l’humanité ne furent jamais ni jugés ni punis.

Notes

-

Footnote reference1.

FL Carsten, Reichswehr Politics (Berkeley : University of California Press, 1973), 50.

-

Footnote reference2.

Robert B. Kane, Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918-1945 (Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, 2002), 82-83.

-

Footnote reference3.

Grundzüge deutscher Militärgeschichte, (Freiburg i.B. : Militärgeschichtliches Forschungsamt, 1993), 329.

-

Footnote reference4.

German Historical Institute, « Summary of Hitler's Meeting with the Heads of the Armed Services on November 5, 1937 » (Résumé de la réunion d’Hitler avec les responsables des forces armées le 5 novembre 1937), consulté le 25 novembre 2019, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1540. Une traduction électronique en anglais du compte rendu original de la réunion en allemand, « Minutes of the Conference in the Reich Chancellery, Berlin, November 5, 1937, from 4:15-8:30PM », est disponible sur le site, tel qu’il fut à l’origine traduit de l’allemand et publié par le Département d’État des États-Unis.

-

Footnote reference5.

Exposition The Wannsee Conference and the Genocide of the European Jews: Catalogue with Selected Documents and Photos of the Permanent (La conférence de Wannsee et le génocide des Juifs d'Europe : catalogue avec sélection de documents et de photos de l’exposition permanente). (Berlin : House of the Wannsee Conference, Memorial and Education Site, 2007), 39-40.