Article

Parcourez une liste alphabétique d'articles sur la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Découvrez des sujets tels que l'arrivée au pouvoir des nazis, comment et pourquoi la Shoah a-t-elle eu lieu, la vie dans les camps nazis et les ghettos, ou les procès d'après-guerre.

<< Précédent | Affichage des résultats 301-348 sur 416 pour "Article" | Suivant >>

-

Les procès d’après-guerre

ArticleAprès la Seconde Guerre mondiale, des tribunaux internationaux, nationaux et militaires conduisent les procès de dizaines de milliers de criminels de guerre. Les efforts pour traduire en justice les auteurs des crimes de l’ère nazie se poursuivent au XXIe siècle. Si malheureusement, la plupart d'entre eux n’ont jamais été jugés ou punis, il n'en reste pas moins que les procès d’après-guerre créent d’importants précédents juridiques. Aujourd’hui, des tribunaux internationaux et…

-

Les procès pour crimes de guerre (version abrégée)

ArticleLes procès des criminels de guerre - Photographie Après la Seconde Guerre mondiale, des tribunaux nationaux, internationaux et militaires jugèrent des dizaines de milliers de personnes accusées d'être des criminels de guerre. Le plus célèbre d'entre eux fut celui de 22 criminels de guerre « majeurs » inculpés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant le Tribunal militaire international (TMI). Le procès se tint à Nuremberg, en Allemagne, du 18 octobre…

-

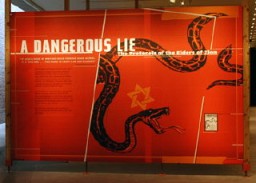

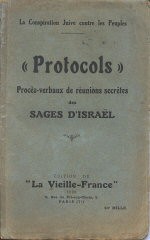

Les Protocoles des Sages de Sion

Article« S'il est un écrit qui puisse générer la haine collective, c'est bien celui-là […] Ce livre n'est que mensonges et calomnies. »Élie Wiesel, prix Nobel de la Paix Les Protocoles des Sages de Sion est la publication antisémite la plus connue et la plus diffusée de l'ère moderne. Ses mensonges sur les Juifs, discrédités à maintes reprises, continuent de circuler aujourd'hui, notamment sur Internet. Les personnes et les groupes qui exploitent les Protocoles ont tous un même objectif :…

-

Les Protocoles des Sages de Sion : chronologie

ArticleCette chronologie retrace l'histoire des Protocoles des Sages de Sion, la publication antisémite la plus connue et la plus diffusée de l'ère moderne. Les Protocoles rassemblent des procès-verbaux de réunions secrètes organisées par des leaders juifs et décrivent une prétendue conspiration pour dominer le monde. Celle-ci et ses responsables, les soi-disant Sages de Sion, n'ont jamais existé. Bien qu'il ait été prouvé à maintes reprises que les Protocoles sont une imposture, ils continuent…

-

Les puissances de l’Axe dans la Seconde Guerre mondiale

ArticleLes trois principaux partenaires de l’Alliance de l’Axe sont l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Ces trois pays reconnaissent la domination de l’Allemagne et de l’Italie en Europe continentale, et celle du Japon à l'est de l'Asie. Cinq autres États européens rejoignent l’Axe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Tous participent à des degrés divers à la persécution et à l’assassinat des Juifs pendant la Shoah.

-

Les puissances de l’Axe et la Shoah

ArticleL’Allemagne nazie dirige l’extermination massive des Juifs d’Europe de l’Est et en est l’instigatrice principale. Néanmoins, chacun de ses alliés, puissances de l’Axe (Italie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie et Croatie) participe aussi à des degrés divers à la Shoah. Quant au Japon, il n’y prend pas part. Certains Juifs européens se réfugient même dans des territoires qu’il contrôle.

-

Les quakers

ArticleLe quakerisme est un mouvement religieux chrétien, également appelé la Société des amis, fondé en Angleterre au milieu du 17e siècle. Leur nom provient du tremblement (« quaking », en anglais) parfois associé à une intense émotion religieuse. Originaire des îles britanniques, la philosophie quaker se répandit en quelques décennies dans le nord-ouest de l'Europe et dans les colonies britanniques. Les quakers adoptèrent une organisation rituelle simple, en congrégation, avec des assemblées…

-

Les réfugiés aujourd’hui

ArticleLa crise des réfugiés actuelle est le résultat de conflits impliquant des atrocités de masse et des violations des droits humains. Même si les protections internationales mises en place pour les réfugiés après la Seconde Guerre mondiale ont établi le fait que leur situation relevait de la responsabilité de la communauté internationale, nombre de pays dans le monde entier ont encore un long chemin à parcourir pour remplir leurs obligations.

-

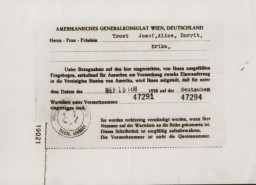

Les réfugiés juifs

ArticlePoints de repère : De 1933 à l'automne 1941, l'Allemagne nazie mena une politique agressive forçant les Juifs du Reich à partir. Plus de 340 000 Juifs émigrèrent d’Allemagne et d’Autriche. Environ 100 000 d'entre eux fuirent vers d'autres pays européens puis furent assassinés pendant l'Holocauste. Les réfugiés durent affronter d'énormes obstacles dans leur recherche d'un abri sûr au cours de la Dépression et de la guerre. Entre l'arrivée au pouvoir du parti nazi en 1933 et la…

-

Les réfugiés juifs polonais dans le ghetto de Shanghai, 1941-1945

ArticleLa guerre en Pologne, qui commença en septembre 1939, prit au piège près de trois millions et demi de Juifs dans les territoires occupés par l’Allemagne et l’Union soviétique. Cependant, à la fin de 1940 et au début de 1941, quelques mois seulement avant que les Allemands commencent le meurtre en masse des Juifs en Union soviétique, un groupe d’environ 2 100 Juifs polonais put trouver un lieu sûr. Peu d'entre eux y seraient parvenus sans les efforts inlassables de nombreuses personnes.…

-

Les réfugiés juifs polonais en Lituanie, 1939-1940

ArticleLa guerre en Pologne, qui commença en septembre 1939, prit au piège près de trois millions et demi de Juifs dans les territoires occupés par l’Allemagne et l’Union soviétique. Cependant, à la fin de 1940 et au début de 1941, quelques mois seulement avant que les Allemands commencent le meurtre en masse des Juifs en Union soviétique, un groupe d’environ 2 100 Juifs polonais put trouver un lieu sûr. Peu d'entre eux y seraient parvenus sans les efforts inlassables de nombreuses personnes.…

-

Les réfugiés juifs polonais en Lituanie : un sauvetage inattendu, 1940-1941

ArticleLa guerre en Pologne, qui commença en septembre 1939, prit au piège près de trois millions et demi de Juifs dans les territoires occupés par l’Allemagne et l’Union soviétique. Cependant, à la fin de 1940 et au début de 1941, quelques mois seulement avant que les Allemands commencent le meurtre en masse des Juifs en Union soviétique, un groupe d’environ 2 100 Juifs polonais put trouver un lieu sûr. Peu d'entre eux y seraient parvenus sans les efforts inlassables de nombreuses personnes.…

-

Les réfugiés (version abrégée)

ArticleEntre 1933 et 1945, plus de 340 000 Juifs émigrèrent d'Allemagne et d'Autriche. Presque 100 000 d'entre eux trouvèrent refuge dans des pays qui seraient malheureusement ensuite conquis par l'Allemagne. Les autorités allemandes allaient déporter et tuer la grande majorité d'entre eux. Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en mars 1938, les pays d'Europe occidentale et d'Amérique redoutèrent un afflux de réfugiés. Environ 85 000 réfugiés juifs arrivèrent aux Etats-Unis entre mars 1938…

-

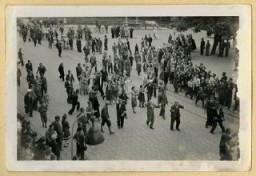

Les soulèvements juifs dans les ghettos et les camps, 1941-1944

ArticleLA RÉSISTANCE DANS LES GHETTOS Le soulèvement du ghetto de Varsovie - Notice biographique/Témoignage video Entre 1941 et 1943, des mouvements de résistance clandestins se développèrent dans une centaine de ghettos (environ un quart de la totalité) en Europe de l'Est sous occupation nazie, notamment en Pologne, en Lituanie, en Biélorussie et en Ukraine. Leurs principaux objectifs étaient d'organiser des soulèvements, de s'évader, et de rejoindre les unités de partisans dans la lutte contre…

-

Les rescapés de la Shoah et la création de l’État d’Israël (14 mai 1948)

ArticleAu lendemain de la Shoah, la plupart des survivants ne voient plus d’avenir pour les Juifs en Europe. Ils souhaitent une patrie où ils ne seraient plus une minorité vulnérable. Leurs espoirs se réalisent le 14 mai 1948 avec la création de l’État moderne d’Israël, une terre avec laquelle ils ont des liens historiques et religieux depuis des millénaires.

-

Les symboles de la haine nazie

ArticleLes partisans d'idéologies politiques utilisent certains termes, phrases et images pour exprimer leurs croyances et séduire les sympathisants potentiels. Pour les Nazis, certains mots et symboles servaient à communiquer la vision d'une « race maîtresse » qui dominerait l'Europe et vaincrait ses ennemis, notamment les Juifs. Pour comprendre les desseins des néo-nazis et des organisations de suprémacistes blancs dans le monde d'aujourd'hui, il faut absolument déchiffrer l'histoire de ces mots…

-

Les Tsiganes dans l'Europe d'avant guerre

ArticleLes Tsiganes (ou Roms) étaient à l'origine des nomades de la région du Pendjab, au nord de l'Inde, qui arrivèrent en Europe entre le VIIIème et le Xème siècle. Ils furent également appelés "Gitans" (de l'espagnol gitano; de egiptano) parce que les Européens pensaient à tort qu'ils venaient d'Egypte. Cette minorité compte différentes branches. La plupart des Tsiganes d'Allemagne et des pays occupés par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale étaient des Sinti et des Tsiganes. Les deux…

-

Les témoins de Jéhovah

ArticleLes témoins de Jéhovah furent les victimes de nombreuses persécutions sous le régime nazi. Leur refus de l'autorité de l'État, leurs relations dans le monde entier, et leur forte opposition, pour des questions de conscience, à la fois à la guerre au nom d'un pouvoir temporel et au gouvernement organisé en faisaient une cible pour les Nazis. Dans les mois qui suivirent l'arrivée des nazis au pouvoir, des gouvernements régionaux, principalement ceux de Bavière et de Prusse, prirent des mesures…

-

Les victimes polonaises

ArticleAprès la défaite de l'armée polonaise en septembre 1939, les Allemands procèdent à une élimination sans pitié de la population polonaise en assassinant des milliers de civils, en instaurant des programmes de travail forcé à grande échelle et en déplaçant des centaines de milliers de personnes.

-

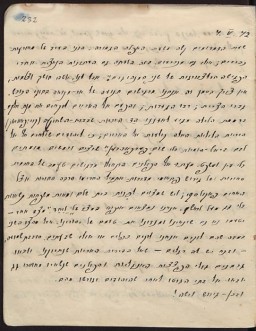

Les écrivains et les poètes dans les ghettos

ArticleA partir de 1939, les autorités allemandes parquèrent les Juifs polonais dans des ghettos ou des zones réglementées. Créés à l'origine pour séparer les Juifs de la population non-juive, les ghettos servirent par la suite de bases pour l'extermination des Juifs d'Europe. C'est dans des conditions de vie terribles et sous la menace constante des déportations que les Juifs s'efforcèrent de préserver leur humanité et leur culture par la chanson et la poésie. Le poème yiddish Es Brent (Ça…

-

Les églises allemandes et l'etat nazi

ArticleEn 1933, l'Allemagne comptait environ 60 millions d'habitants. Presque tous les Allemands étaient chrétiens, soit d'obédience catholique romaine (environ 20 millions de membres) soit protestante (environ 40 millions). La communauté juive représentait moins d'1% de la population totale du pays. Comment les chrétiens allemands et leurs Eglises réagirent-ils face au régime nazi et à ses lois? Et en particulier face à la persécution des Juifs? L'idéologie nazie anti-juive et racialisée…

-

Lettonie

ArticleLa Lettonie, l'un des trois pays baltes, se situe entre l'Estonie, au nord, et la Lituanie, au sud. Elle fut une république indépendante de la fin de la Première Guerre mondiale à 1940. En 1935, 94 000 Juifs y vivaient, soit 5% de la population, avec la moitié d'entre eux environ dans la capitale, Riga. Les Juifs lettons étaient présents dans toutes les classes sociales. Il existait un important réseau d'écoles juives, plus de 100 établissements au total. L'Union soviétique occupa la Lettonie en…

-

L'Exodus 1947

ArticleL'Exodus 1947 était un vieux bateau côtier de passagers battant pavillon américain, lancé en 1928. Baptisé à l'origine President Warfield, il avait navigué dans la baie de Chesapeake entre Baltimore et Norfolk pendant plus d'une décennie. Le President Warfield fut remis à la Grande-Bretagne, dans le cadre de l'accord de prêt-bail, parmi un lot de navires à faible tirant d'eau. Il fut plus tard déployé lors du débarquement en Normandie puis retourna, après la Seconde Guerre mondiale, dans les…

-

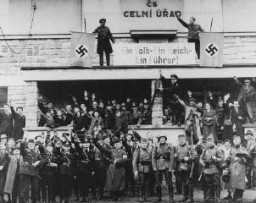

L'expansion allemande avant la guerre

ArticleA la Conférence de Lausanne de 1932, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France acceptèrent la suspension formelle des paiements des réparations qui avaient été imposées aux pays vaincus après la Première Guerre mondiale. Ainsi, lorsqu'Adolf Hitler devint chancelier d'Allemagne en janvier 1933, les dispositions financières du Traité de Versailles (l'accord de paix qui avait été conclu en juin 1919) avaient déjà été révisées. Hitler était déterminé à annuler les dispositions…

-

L'expansion allemande pendant la guerre

ArticlePendant les trois premières années de la Seconde Guerre mondiale, de septembre 1939 à novembre 1942, une série de victoires militaires permit à l'Allemagne d'étendre sa domination sur une large partie du continent européen. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Les Polonais se rendirent après quelques semaines. Les Allemands annexèrent l'ancienne ville libre de Dantzig ainsi que l'ensemble de la Pologne occidentale, comprenant les provinces de Prusse occidentale, Poznan, la…

-

L’Holocauste et la Seconde Guerre mondiale : chronologie

Article30 janvier 1933Le président Hindenburg nomme Adolf Hitler au poste de chancelier allemand 20 mars 1933Les SS ouvrent le camp de concentration de Dachau, près de Munich 1er avril 1933Boycott en Allemagne des magasins et entreprises tenus par des Juifs 7 avril 1933Loi sur la restauration de la fonction publique professionnelle 14 juillet 1933Loi sur la stérilisation forcée 15 septembre 1935Lois raciales de Nuremberg 16 mars 1935L’Allemagne rétablit le service militaire obligatoire 7 mars…

-

L’immigration aux États-Unis, 1933–1941

ArticleNombre de ceux qui fuient les persécutions au cours des années 1930 et 1940 voient leurs efforts entravés par les quotas restrictifs imposés par les États-Unis et les démarches complexes et rigoureuses pour obtenir un visa. L’opinion publique américaine n’étant pas favorable à une augmentation de l’immigration, la pression pour faire évoluer les politiques migratoires est quasi inexistante. Celles-ci donnent la priorité aux questions d’économie et de sécurité nationale.

-

L'incitation au génocide dans le droit international

ArticleImmédiatement après la Seconde Guerre mondiale, le monde dut relever un défi de taille : comment obtenir justice après un comportement criminel d'une ampleur quasiment inimaginable, dont l'anéantissement des Juifs d'Europe ? Alors qu'apparaissait un vocabulaire spécifique pour décrire les atrocités qu'on appellerait par la suite « Holocauste », les experts juridiques voulurent créer une législation pour faire face aux crimes sans précédent perpétrés par les puissances de l'Axe. Une série…

-

L'invasion allemande de la Pologne : les réfugiés juifs, 1939

ArticleEn septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Des centaines de milliers de réfugiés, juifs et non-juifs, fuirent vers l'est du pays, espérant que l'armée polonaise parviendrait à stopper l'avancée allemande à l'ouest. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas leur destination. Ils se déplaçaient à pied, ou empruntaient tous les véhicules possibles (voitures, bicyclettes, charrettes, camions) encombrant les routes de l'est. La plupart ne prenaient avec eux que ce qu'ils pouvaient…

-

L'invasion allemande de l'Europe de l'Ouest, mai 1940

ArticleLa campagne contre les Pays Bas et la France dura moins de six semaines. L'Allemagne attaqua par l'Ouest le 10 mai 1940. A l'origine, les commandements britannique et français pensaient que l'armée allemande attaquerait, comme pendant la Première Guerre mondiale par le centre de la Belgique, et ils postèrent donc en urgence des troupes à la frontière entre la Belgique et la France. Mais la Wehrmacht attaqua par les Ardennes au sud-est de la Belgique et au nord du Luxembourg. Les blindés et…

-

L’invasion de la Pologne à l’automne 1939

ArticleL’armée allemande envahit la Pologne le 1er septembre 1939, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. En réponse à l’agression allemande, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne nazie.

-

L'invasion de la Yougoslavie par l'Axe

ArticleLes puissances de l'Axe envahirent la Yougoslavie le 6 avril 1941. La principale raison invoquée était l'annonce du gouvernement qu'il n'honorerait pas ses obligations définies par l'accord du 25 mars 1941. Celui-ci marquait le ralliement du pays à l'Axe et aurait ouvert le passage sur son territoire des troupes allemandes en route vers la Grèce. La signature du Pacte tripartite liant les partenaires de l'Axe avait suscité de nombreux débats et une profonde division au sein du gouvernement…

-

Invasion de l’Union soviétique, juin 1941

ArticleLe 22 juin 1941, l’Allemagne nazie lance une attaque-surprise contre l’Union soviétique, son alliée dans la guerre contre la Pologne. Ses troupes avancent sur des centaines de kilomètres et jusqu’aux abords de Moscou en quelques mois. Et peu après l’invasion, des unités mobiles d’extermination commencent à assassiner en masse les Juifs soviétiques. L’action de l’armée allemande et l’occupation civile entraînent la mort de millions de prisonniers de guerre et de civils soviétiques.

-

Lituanie

ArticleLa Lituanie est le plus méridional des pays baltes. Les Juifs de Lituanie possédaient une culture riche, qui leur était propre, et parlaient un dialecte particulier du yiddish. La communauté juive lituanienne joua un rôle important dans de nombreux mouvements idéologiques juifs, y compris dans le mouvement ouvrier juif, le sionisme et la pensée religieuse rationnelle. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de Lituanie étaient 160 000 et représentaient 7% environ de la population du pays. La…

-

Lodz

ArticleLa ville de Lodz se trouve à 120 kilomètres au sud-ouest de Varsovie, en Pologne. Avant la guerre, la communauté juive de Lodz était la seconde de Pologne, après celle de Varsovie. Lodz fut occupée par les Allemands une semaine après leur invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939. La ville fut annexée à l'Allemagne, incorporée dans la province du Warthegau et rebaptisée Litzmannstadt, du nom du général allemand qui s'en était emparé au cours de la Première Guerre mondiale. Au début de…

-

Loi et justice sous le Troisième Reich

ArticleLe Troisième Reich était un Etat policier caractérisé par l'arrestation arbitraire des opposants politiques et idéologiques et par leur emprisonnement dans des camps de concentration. La nouvelle interprétation du concept de "détention préventive" (Schutzhaft) qui eut cours à partir de 1933 permit à la police de s'affranchir de tout contrôle judiciaire. Dans la terminologie nazie, la "détention préventive" signifiait ni plus ni moins l'arrestation — sans aucun contrôle judiciaire — des…

-

L'opération "Fête des moissons"

ArticleLancée à l'aube du 3 novembre 1943, l'opération « Fête des moissons » (Aktion Erntefest) entraîne la mort d'environ 42 000 Juifs.

-

Le front de l’Est : la guerre de l’Allemagne contre l’Union Soviétique

ArticleL’Allemagne nazie et ses alliés envahissent l’Union soviétique le 22 juin 1941. Rapidement, ils s’emparent de vastes territoires. C’est une « guerre d’anéantissement » que l’armée allemande mène contre l’Union soviétique et ses habitants, et des millions de civils sont tués. L’armée soviétique parvient cependant à repousser les Allemands et, au printemps 1945, à prendre Berlin. Souvent appelé « front de l’Est », le théâtre d’opérations germano-soviétique est…

-

L'Union Soviétique et l'Europe après 1945

ArticleEn 1945, l’Europe continentale sortait de la domination allemande, ruinée et transformée. Après la reddition allemande, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l’Union soviétique divisèrent l’Allemagne et l’Autriche en quatre zones d’occupation, chacune administrée par une puissance victorieuse. Les villes de Berlin et de Vienne furent également divisées.Avec le consentement des Alliés, les Soviétiques annexèrent à nouveau la Pologne orientale, la Bessarabie et la Bucovine…

-

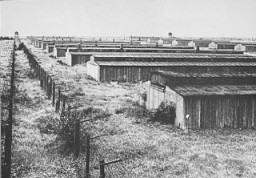

L'utilisation abusive des images de l'Holocauste de nos jours : les limites de l'antisémitisme

ArticleIl est aujourd'hui facile de reconnaître nombre d'images de l'époque de l'Holocauste, que ce soit les symboles de la propagande nazie (comme la croix gammée), des objets ou des lieux qui sont bien connus pour leur association au génocide (par exemple, les fils barbelés ou les voies ferrées menant au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau). L'omniprésence et l'actualité de ces symboles visuels témoignent de : 1) l'horreur qu'évoquent les crimes commis à l'époque de l'Holocauste 2) une…

-

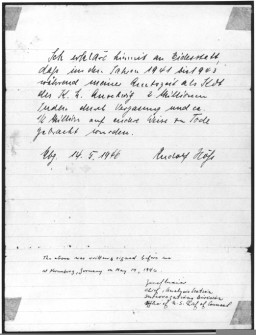

Lutter contre le négationnisme: l'origine de la négation de la Shoah

ArticleLa politique nazie a largement contribué à favoriser le négationnisme alors même que les opérations d'extermination se déployaient à travers l'Europe occupée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Allemagne nazie, l'Holocauste était un secret d'État. Les Allemands consignaient le moins possible par écrit. La plupart des ordres d'extermination se faisaient oralement, particulièrement aux plus hauts niveaux de la hiérarchie. L'ordre d'Hitler de tuer des Juifs n'était donné que très…

-

Lutter contre le négationnisme : présentation des preuves de l'Holocauste à Nuremberg

ArticleLe procès pour crimes de guerre le plus célèbre de l'après-Seconde Guerre mondiale fut celui des « grands » criminels de guerre allemands qui se tint à Nuremberg en Allemagne. Les dirigeants du régime nazi y furent jugés devant le Tribunal militaire international (TMI) par des magistrats de Grande-Bretagne, de France, d'Union soviétique et des États-Unis. Le TMI jugea 22 Allemands qualifiés de grands criminels de guerre pour conspiration, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre…

-

Luxembourg

ArticleAprès l'occupation du Luxembourg par les Allemands en mai 1940, la grande-duchesse du Luxembourg et son gouvernement se réfugièrent en Grande-Bretagne. Après une période d'administration militaire, le pays fut placé sous administration civile allemande et dirigée par Gustav Simon, le Gauleiter de la province allemande frontalière de Coblence-Trèves. En août 1942, l'Allemagne annexa officiellement le Luxembourg. Plus de 3 500 Juifs vivaient au Luxembourg avant la guerre : une majorité d'entre…

-

Lvov

ArticleLa ville de Lvov (Lviv), située dans le sud-est de la Pologne, fut occupée par l'Union soviétique en 1939 selon les dispositions du pacte germano-soviétique. Plus de 200 000 Juifs s'y trouvaient en septembre 1939, dont près de 100 000 étaient des réfugiés de Pologne sous occupation allemande. Les Allemands occupèrent Lvov à la suite de l'invasion de l'Union Soviétique en juin 1941. Encouragés par les Allemands à se livrer à des violences contre la population juive de Lvov, les nationalistes…

-

L'émigration des Juifs allemands, 1933-1939

ArticlePlusieurs facteurs déterminèrent le flux et le reflux de l'émigration des Juifs d'Allemagne. Il s'agit notamment du degré de pression exercé sur la communauté juive en Allemagne et de la volonté des autres pays d'admettre des immigrants juifs. Cependant, face à l'intensification de la répression juridique et des violences physiques, de nombreux Juifs s'enfuirent d'Allemagne. Jusqu'en octobre 1941, la politique allemande encouragea officiellement l'émigration juive. Progressivement cependant, les…

-

L'émigration et la Conférence d'Evian

ArticleEntre 1933 et 1941, les nazis cherchèrent à créer une Allemagne “Judenrein” (nettoyée des Juifs) en rendant si difficile la vie des quelques 600 000 Juifs allemands qu'ils seraient forcés de quitter le pays. En 1938, le quart de la population juive, soit environ 150 000 personnes, avait déjà quitté le pays. Après l'annexion allemande de l'Autriche en mars 1938, 185 000 Juifs supplémentaires se retrouvèrent sous le joug nazi. De nombreux Juifs allemands et autrichiens, désireux de partir, ne…

-

Majdanek et Lublin

ArticleLe camp de Majdanek, appelé également Lublin-Majdanek, était situé dans le faubourg Majdan Tatarski de la ville de Lublin du Gouvernement général de Pologne. Outre Majdanek, il existait à Lublin d'autres camps relevant de l'autorité de la SS et du chef de la police du district de Lublin, le major général SS Odilo Globocnik. Dans ces camps, les détenus travaillaient principalement pour les usines d'armement. Majdanek fut aussi un centre de mise à mort pour de nombreuses victimes, au nombre…

-

Malines (Mechelen)

ArticleDurant l'été 1942, les Allemands préparèrent la déportation des Juifs de Belgique. Ils transformèrent la caserne Dossin de Saint-Georges, située dans la ville de Malines (Mechelen en flamand), en un camp de transit. Malines, ville de 60 000 habitants, était considérée comme le lieu idéal pour un camp de ce type. Située à mi-chemin entre Anvers et Bruxelles, qui abritaient la majorité de la population juive de Belgique, la ville disposait également de bonnes liaisons ferroviaires avec l'Est.…