Der Holocaust in Ungarn

Während des Holocaust (1933–1945) verfolgte und ermordete die ungarische Regierung Juden sowohl auf eigene Initiative als auch in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden. Der Holocaust in Ungarn betraf die jüdischen Gemeinden sowohl innerhalb des Landes als auch in den von Ungarn annektierten Gebieten in Zentral- und Osteuropa. Insgesamt befanden sich während des Zweiten Weltkriegs rund 825.000 Juden unter ungarischer Kontrolle. Etwa 550.000 von ihnen wurden im Holocaust getötet.

Wichtige Fakten

-

1

Die zeitliche Planung des Holocaust in Ungarn im Jahr 1944 führte zu einem verheerenden Anstieg der Massenmorde. Es kam aber auch zu außergewöhnlichen Rettungsaktionen.

-

2

Von 1938 bis März 1944 erließ die ungarische Regierung von sich aus antijüdische Gesetze und Maßnahmen. Zwischen 44.000 und 63.000 Juden wurden in diesem Zeitraum im Rahmen von ungarischen Aktionen getötet. Dies war die erste Phase des Holocaust in Ungarn.

-

3

In den Jahren 1944–1945 arbeiteten deutsche und ungarische Behörden zusammen. In nur einem Jahr ermordeten sie etwa 500.000 Juden aus Ungarn. Dies war die zweite Phase des Holocaust in Ungarn.

Ungarische Juden waren die letzte größere jüdische Bevölkerungsgruppe, die unter die Kontrolle der Nazis geriet.

Schon in den späten 1930er- und frühen 1940er-Jahren war die jüdische Bevölkerung Ungarns Opfer von Verfolgung und Gewalt durch die ungarische Regierung. Doch erst im Frühjahr 1944 – mehr als vier Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs – wurde sie zum erklärten Ziel der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Nationalsozialisten die gewaltsamen Prozesse der Diskriminierung, Entmenschlichung und Deportation, die heute als Holocaust (1933–1945) bekannt sind, längst etabliert und bereits Millionen europäischer Juden ermordet.

Der Verlauf des Holocaust in Ungarn führte zu einem verheerenden Anstieg der Massenmorde. Während des Holocaust ermordeten die Nationalsozialisten und ihre ungarischen Kollaborateure etwa 550.000 in Ungarn lebende Juden. Die Mehrheit von ihnen – etwa 500.000 – wurde im letzten Kriegsjahr getötet. Viele kamen in den Gaskammern des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau um. Fotografien von der Ankunft ungarischer Juden in Auschwitz sind zu symbolträchtigen Bildern des Holocaust geworden.

Mit dem Holocaust in Ungarn gingen auch außergewöhnliche Rettungsaktionen einher. Die bekannteste ist die internationale Rettungsaktion, die von Raoul Wallenberg organisiert wurde. Etwa 250.000 Juden aus den von Ungarn kontrollierten Gebieten überlebten den Holocaust. Zu den Überlebenden gehörten Livia Bitton-Jackson, die Autorin von Tausend Jahre habe ich gelebt, und der Nobelpreisträger Elie Wiesel. Zahlreiche Überlebende aus Ungarn engagierten sich später ehrenamtlich für das United States Holocaust Memorial Museum.

Die erste Phase des Holocaust in Ungarn, 1938 bis März 1944

Die erste Phase des Holocaust in Ungarn begann um 1938 und endete im März 1944. Während dieser Zeit verfolgte die ungarische Regierung von sich aus die im Lande lebenden Juden. Die antijüdischen Maßnahmen waren die Fortsetzung einer längeren Geschichte von Antisemitismus in Ungarn.

Ab 1920 war die ungarische Regierung ein rechtes und autoritäres Regime. Es wurde von Miklós Horthy geleitet. Horthy und viele andere ungarische Entscheidungsträger waren nationalistisch, antisemitisch und antikommunistisch.

Bis März 1944 war Ungarn ein souveräner Staat, der freundschaftliche diplomatische Beziehungen mit dem NS-Regime in Deutschland unterhielt. Die beiden Regierungen hatten eine ähnliche Weltanschauung. Im November 1940 trat Ungarn dem Achsenbündnis bei und wurde damit offiziell ein Verbündeter NS-Deutschlands.

Ungarische antisemitische Gesetzgebung

Während des Horthy-Regimes (1920–1944) erließ die ungarische Regierung verschiedene antijüdische Gesetze. Ziel war es, Juden aus dem sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben des Landes auszuschließen. Der Volkszählung aus dem Jahr 1920 zufolge lebten damals etwa 470.000 Juden in Ungarn. Die jüdische Bevölkerung machte ca. 6 % der Gesamtbevölkerung Ungarns aus, die knapp 8 Millionen betrug.

Das erste antijüdische Gesetz in Ungarn wurde 1920 erlassen, also noch vor Beginn des Holocaust. In jenem Jahr verabschiedete das ungarische Parlament das Numerus-Clausus-Gesetz. Dieses schränkte die Immatrikulation jüdischer Studierender an Universitäten ein. Es war das erste antijüdische Gesetz, das in Europa nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) erlassen wurde.

Ab dem Jahr 1938 begann die antisemitische Verfolgung und gesetzliche Diskriminierung in Ungarn zu eskalieren. Zwischen 1938 und 1941 verabschiedete die ungarische Regierung drei wesentliche Gesetze gegen Juden:

- Das „Erste Judengesetz“ (Mai 1938) legte Quoten fest, welche die Anzahl der Juden in bestimmten Wirtschaftszweigen des Landes auf 20 % beschränkten. Zu diesen Sektoren gehörten Angestelltenberufe sowie Wirtschaft und Industrie.

- Das „Zweite Judengesetz“ (Mai 1939) definierte Juden in rassischen Begriffen und schränkte das Wahlrecht für bestimmte jüdische Mitbürger ein. Zusätzlich wurden die im Vorjahr festgelegten Quoten verschärft.

- Das „Dritte Judengesetz“ (August 1941) verbot Ehen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden.

In den späten 1930er- und frühen 1940er-Jahren verabschiedete die ungarische Regierung zahlreiche weitere antijüdische Gesetze. Die meisten von ihnen schlossen Jüdinnen und Juden von verschiedenen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens aus. Infolgedessen verloren Zehntausende Juden ihren Arbeitsplatz, ihr Geschäft oder ihre Existenzgrundlage.

Territoriale Expansion Ungarns, 1938–1941

Im Jahr 1938 begann Ungarn, sein Territorium über die nach dem Ersten Weltkrieg festgelegten Grenzen hinaus zu erweitern. Dies geschah mit deutscher Unterstützung und in Verbindung mit der territorialen Expansion des Dritten Reichs. Diese Bemühungen halfen den Führungskräften Ungarns dabei, ihr geopolitisches Ziel zu erreichen, nämlich Gebiete zurückzugewinnen, die das Land durch die Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg verloren hatte.

Zwischen 1938 und 1941 erwarb Ungarn Gebiete der Nachbarländer Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien (siehe Tabelle 1). Diese Gebiete waren die Heimat von multiethnischen und multireligiösen Bevölkerungsgruppen. Ethnische Ungarn, Rumänen, Slowaken, Serben, Juden und viele andere Menschen lebten in diesen Gebieten. In allen annektierten Gebieten praktizierte die ungarische Regierung Verfolgung, Vertreibung und Gewalt gegen nicht ungarische Bevölkerungsgruppen.

Juden, die in den annektierten Gebieten lebten, waren den antijüdischen Gesetzen und Richtlinien Ungarns ausgesetzt. Die ungarische Volkszählung aus dem Jahr 1941 erfasste 725.007 Personen, die sich als Juden identifizierten. Etwa 325.000 von ihnen lebten in den annektierten Gebieten Ungarns. Im Jahr 1941 machte die jüdische Bevölkerung etwa 5 % der Gesamtbevölkerung Großungarns (14.683.323) aus. Darüber hinaus wurden etwa 100.000 weitere Personen nach dem zweiten antijüdischen Gesetz (1939) als ,,rassisch" jüdisch angesehen. Dies war auch dann der Fall, wenn sich die Personen selbst nicht als jüdisch identifizierten.

Tabelle 1. Ungarische Gebietserweiterung und jüdische Bevölkerungszahlen, 1938–1941

|

Gebiet |

Annektiert von |

Datum |

Gesamtbe-völkerung des annektierten Gebiets (1941) |

Jüdische Bevölkerung (1941) |

|

Südliche Slowakei und ein kleiner Teil des südlichen Karpaten-vorlandes (Erster Wiener Schiedsspruch) |

Tschecho-slowakei |

November 1938 |

1.000.000 |

68.000 |

|

Karpatenukraine |

Tschecho-slowakei |

März 1939 |

700.000 |

78.000 |

|

Nordtrans-sylvanien (Zweiter Wiener Schiedsspruch) |

Rumänien |

August bis September 1940 |

2.600.000 |

146.000 |

|

Bačka, Teile von Baranja, Međimurje und Prekmurje |

Jugoslawien |

April 1941 |

1.000.000 |

14.000 |

Ausbeutung jüdischer Männer im ungarischen Zwangsarbeitsdienst 1939–1945

Von 1939 bis 1945 beutete die ungarische Regierung jüdische Männer im wehrfähigen Alter im Arbeitsdienstsystem (munkaszolgálat) aus.

Das Arbeitsdienstsystem wurde von der ungarischen Regierung als Ersatz für den regulären Militärdienst geschaffen. Es war für Männer vorgesehen, die von der Regierung als unzuverlässig angesehen wurden. Politische Gegner, Mitglieder bestimmter christlicher Sekten, Rumänen, Serben und insbesondere Juden waren unter denjenigen, die zum Arbeitsdienst gezwungen wurden. Zunächst wurde der Arbeitsdienst innerhalb Ungarns und in den annektierten Gebieten abgeleistet. Die Bedingungen waren relativ gut.

Nachdem Ungarn im Frühjahr 1941 in den Zweiten Weltkrieg eingetreten war, wandelte das ungarische Verteidigungsministerium das Arbeitsdienstsystem in eine repressivere und offen antisemitische Einrichtung um. Jüdische Arbeitsdienstleistende wurden von ihren nichtjüdischen Kollegen getrennt. Sie durften keine Uniformen mehr tragen. Darüber hinaus wurden sie gezwungen, diskriminierende Armbinden zu tragen, die sie als Juden kennzeichneten.

Ab Sommer 1941 wurden Zehntausende jüdische Arbeitsdienstleistende nahe den Frontlinien im von den Achsenmächten besetzten Osteuropa, insbesondere in der Ukraine, eingesetzt. Die ungarischen Offiziere behandelten die Männer oft schlecht und gingen mit brutaler Gewalt gegen sie vor. Die jüdischen Männer hatten weder eine angemessene Unterkunft noch ausreichend Nahrung, Kleidung oder medizinische Versorgung. Eine große Zahl von ihnen geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft.

Wissenschaftler schätzen, dass ungefähr 100.000 jüdische Männer zum Arbeitsdienst gezwungen wurden. Zwischen 25.000 und 42.000 von ihnen starben, bevor Deutschland im März 1944 Ungarn besetzte.

Deportation von Juden aus Ungarn und das Massaker von Kamenez-Podolsk, 1941

Zu einem der berüchtigtsten antisemitischen Gewaltakte in der ersten Phase des Holocaust in Ungarn kam es im Sommer 1941. Er folgte auf einen Angriff der Achsenmächte auf die Sowjetunion (Operation Barbarossa). Im Juli und August 1941 trieben ungarische Beamte jüdische Menschen, die sie als „unerwünschte Fremde“ und „ausländische Staatsbürger“ betrachteten, zusammen und deportierten sie. Die ungarische Regierung deportierte über 20.000 Juden über die Grenze in das von den Achsenmächten besetzte Galizien (damals Polen, heute Ukraine). Die Deportationen geschahen schnell, unkoordiniert, chaotisch und unmenschlich.

Schließlich wurden die meisten der aus Ungarn deportierten Juden (etwa 14.000–16.000) in die Stadt Kamenez-Podolsk gebracht, wo sie in einem Ghetto festgehalten wurden. Vom 26. bis 28. August führten deutsche SS- und Polizeieinheiten mit Unterstützung lokaler ukrainischer Kollaborateure Massenerschießungen in Kamenez-Podolsk durch. Dabei ermordeten sie 23.600 Juden. Es gilt als wahrscheinlich, dass einige ungarische Militärangehörige die Razzia und die Massenerschießungsoperation beobachtet und möglicherweise daran teilgenommen haben.

Viele der aus Ungarn deportierten Juden, die nicht in Kamenez-Podolsk getötet wurden, wurden entweder bei späteren Massakern erschossen, starben in Ghettos oder wurden in der Tötungsanstalt Belzec ermordet. Bis zu 2.000 jüdischen Flüchtlingen mag es gelungen sein, nach Ungarn zurückzukehren. Ihre Erzählungen über die Geschehnisse in Galizien wurden oft mit Unglauben aufgenommen.

Die Bačka-Razzien im ungarisch besetzten Jugoslawien

Im Januar 1942 führten ungarische Militäreinheiten Razzien in der von Ungarn annektierten Region Bačka in Jugoslawien durch. Diese Razzien waren angeblich die Reaktion auf Partisanenaktivitäten. In der Stadt Novi Sad (auf Ungarisch Újvidék) und anderen Städten der Region kam es zu Gewalt. Die Maßnahmen der ungarischen Behörden richteten sich unter anderem gegen Serben und Juden. Etwa 1.000 Juden und 2.500 Serben wurden getötet. Die Täter der Massaker wurden 1943 und 1944 von ungarischen Gerichten verurteilt.

Ungarische Ablehnung deutscher Ersuchen zur Deportation von Juden, 1942–1944

In der ersten Phase des Holocaust in Ungarn beteiligte sich die ungarische Regierung nicht in vollem Umfang an dem von den Nationalsozialisten durchgeführten Massenmord an den Juden.

Das tödliche Vorgehen des NS-Regimes gegen Juden eskalierte schnell nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941. Deutsche Einheiten begannen, ganze jüdische Gemeinden im Zuge von Massenerschießungen zu ermorden. Ende 1941 und 1942 errichtete das NS-Regime Vernichtungslager, in denen Juden durch Einleitung von Giftgas ermordet wurden. Die deutschen Behörden deportierten Juden aus ganz Europa in diese Tötungszentren. Dabei verließen sich auf die Unterstützung durch ihre Verbündeten und Kollaborateure.

Im Jahr 1942 begann die Regierung Deutschlands, Druck auf die ungarische Regierung auszuüben, um alle Juden aus Ungarn in von Deutschland kontrollierte Gebiete zu deportieren. Allerdings lehnten Horthy und Premierminister Miklós Kállay (im Amt von März 1942 bis März 1944) dies ab. Horthy und Kállay antworteten, dass das Schicksal der jüdischen Bevölkerung Ungarns eine innere Angelegenheit sei. Sie argumentierten, dass die Deportation von Juden potenziell verheerende Folgen für die ungarische Wirtschaft haben könne.

Durch das Verweigern der Zusammenarbeit seitens der Regierung blieben Hunderttausende Juden während der Hochphase der Massenvernichtung in Ungarn am Leben. Dennoch waren sie aufgrund der antisemitischen Gesetze und des Systems des Zwangsarbeitsdienstes mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Doch im Gegensatz zu den Juden, die andernorts direkt von den Nazis kontrolliert wurden, blieben die meisten Juden in Ungarn in ihren eigenen Häusern und verfügten über ausreichend Lebensmittel und andere Ressourcen. Ungarn war sogar das Ziel Tausender jüdischer Flüchtlinge, die versuchten, dem Massenmord durch die Nationalsozialisten in den Nachbarländern zu entkommen.

Die Phase Ungarns als relativ sicherer Zufluchtsort endete abrupt im März 1944, als das nationalsozialistische Deutschland das Land besetzte.

Die zweite Phase des Holocaust in Ungarn, März 1944–1945

Im März 1944 beschloss die nationalsozialistische Regierung Deutschlands, das verbündete Ungarn aus militärischen Gründen zu besetzen, die mit der Rolle Ungarns in den laufenden Kriegsanstrengungen zusammenhingen. Am 19. März 1944 marschierte die deutsche Wehrmacht nahezu ohne Gegenwehr in Ungarn ein. Die Ungarn kamen den deutschen Forderungen schnell nach, weshalb die meisten deutschen Truppen nur für kurze Zeit in Ungarn blieben. Die Deutschen spielten jedoch weiterhin eine dominante Rolle in der ungarischen Politik.

Die deutschen Besatzungsbehörden erlaubten Horthy, in seinem Amt als Regent von Ungarn zu bleiben. Auch zahlreiche andere ungarische Beamte behielten ihre Positionen. Die Deutschen bestanden jedoch darauf, dass Horthy seinen Ministerpräsidenten Kállay durch den deutschlandfreundlichen Döme Sztójay ersetzte. Als Ministerpräsident kooperierte Sztójay mit den deutschen Behörden. Mehrere rechtsradikale Antisemiten erhielten wichtige Positionen in seiner Regierung.

Die Deportation der Juden des Landes und der Massenmord an ihnen war eines der Ziele des deutschen NS-Staats nach der Besetzung Ungarns. Im März 1944 lebten zwischen 760.000 und 780.000 Juden in Ungarn. Dies war die größte noch lebende jüdische Bevölkerungsgruppe in Europa.

Die Besetzung Ungarns durch die Deutschen war ein bedeutender Wendepunkt. Innerhalb des darauffolgenden Jahres ermordeten die Deutschen und ihre ungarischen Kollaborateure etwa 500.000 Juden aus Ungarn.

Neue antisemitische Maßnahmen im besetzten Ungarn, Frühling 1944

Unter der deutschen Besatzung erließ die ungarische Regierung Dutzende antisemitischer Verordnungen. Ihr Ziel war es, die Juden in Ungarn vollständig zu isolieren, zu stigmatisieren und mittellos zu machen. Neue antisemitische Vorschriften verlangten, dass Juden Besitztümer wie Autos, Telefone, Radios und Fahrräder herausgaben. Andere Anordnungen untersagten ihnen, Filme oder Theateraufführungen mit Nichtjuden zu besuchen. Auch Lebensmittelrationen für Juden wurden per Dekret verringert.

Ende März 1944 kündigte die ungarische Regierung an, dass ab dem 5. April alle Juden ab 6 Jahren einen gelben Davidstern an ihrer Kleidung tragen müssten.

Im ganzen Land kooperierten ungarische Behörden, darunter Bürgermeister, Polizeibeamte und Gendarmerieoffiziere, um diese Maßnahmen durchzusetzen. Auf Anordnung der Regierung mussten jüdische Gemeinden Registrierungslisten mit allen Juden in ihrem Zuständigkeitsbereich erstellen.

Ungarische Transitghettos und die Deportation von Juden aus Ungarn, April–Juli 1944

Die deutschen und ungarischen Behörden machten sich unverzüglich daran, die Ghettoisierung und Deportation der Juden aus Ungarn zu planen. SS-Offizier Adolf Eichmann und seine Mitarbeiter reisten nach Budapest, um diesen Prozess zu organisieren. Im Frühjahr und Sommer 1944 teilten die ungarischen und deutschen Behörden Ungarn in sechs Einsatzgebiete ein. In jeder Zone wurden im Vorfeld der Deportationen Ghettos errichtet.

Ab April 1944 richteten die ungarischen Behörden in den Städten und Ortschaften Transitghettos ein. Die ungarischen Behörden mobilisierten dazu Beamte der Regional- und Bezirksregierungen, Bürgermeister, Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, Polizisten und Gendarmen. Die Ghettos wurden häufig in jüdischen Stadtvierteln oder in großen Gebäuden wie Fabriken, Lagerhäusern oder Ziegeleien eingerichtet. Sie lagen in der Regel in der Nähe von Eisenbahnanlagen, um die Deportation zu vereinfachen. Juden aus kleineren Städten und Dörfern wurden in den Ghettos der größeren Städte zusammengezogen. Die Menschen wurden für Tage oder Wochen in diesen Durchgangsghettos inhaftiert und von den ungarischen Behörden bewacht. Sie verfügten nur begrenzt über Lebensmittel, Unterkunft und medizinische Versorgung. Einige wenige deutsche Behörden waren an diesem Prozess beteiligt. Die Ghettoisierung ging oft mit Plünderungen, Diebstahl und Folter einher.

Die systematische Deportation von Juden aus den Transitghettos begann Mitte Mai 1944. Zone für Zone zwangen deutsche Besatzer und ungarische Gendarmen Juden aus den Transitghettos in Güterwagen. Zwischen dem 15. Mai und dem 9. Juli 1944 wurden etwa 437.000 Juden mit 147 Zügen aus Ungarn deportiert. Etwa 420.000 von ihnen wurden in die Tötungsanstalt Auschwitz-Birkenau geschickt. Dort angekommen, wurden sie einem Selektionsverfahren unterzogen. Rund 100.000 Juden aus Ungarn wurden für die Zwangsarbeit ausgewählt. Die übrigen etwa 330.000 Juden (ca. 75 %) wurden unmittelbar nach der Ankunft in den Gaskammern ermordet. Zu den Opfern gehörten Männer, Frauen und Kinder. Dies war die Hochphase der Vernichtung in Auschwitz-Birkenau.

Horthy stoppt die Deportationen, Juni–Juli 1944

Am 7. Juli 1944 ordnete Horthy einen Stopp der Deportationen von Juden aus Ungarn an. Gründe dafür waren die sich verschlechternde militärische Lage Deutschlands, internationale Bedrohungen und Druck aus internen Kreisen. Dennoch wurden die Deportationen nach Auschwitz aus den Städten im Raum Budapest noch zwei weitere Tage fortgesetzt. Am 09. Juli wurden sie gestoppt. Entgegen Horthys Anordnung versuchten Eichmann, seine Mitarbeiter und die Verbündeten in der ungarischen Regierung, die Maßnahmen fortzusetzen. Ende Juli und im August 1944 wurden noch einige Juden aus ungarischen Internierungslagern nach Auschwitz deportiert.

Die einzige jüdische Gemeinde, die von den Deportationen der vergangenen Monate weitgehend verschont geblieben war, war Budapest.

„Häuser mit gelbem Stern“: Budapest, Sommer 1944

Im Juli 1944 gehörten der großen jüdischen Gemeinde in Budapest etwa 200.000 Menschen an.

In jenem Sommer herrschten in Budapest bedrohliche Verhältnisse. Die antisemitischen Gesetze und Maßnahmen der ungarischen Regierung waren noch vollständig in Kraft. Nachrichten über Deportationen aus dem Umland erreichten die Hauptstadt. Die ungarische Regierung führte auch in der Stadt eine Form der Ghettoisierung ein. Die ungarische Regierung und Mitglieder der Budapester Stadtverwaltung verlangten, dass Juden in eigens ausgewiesene „Häuser mit gelbem Stern“ umsiedelten. Auch eine Ausgangssperre und weitere Einschränkungen wurden verhängt.

Rettungsaktionen in Ungarn

Der Zeitpunkt des Holocaust in Ungarn ermöglichte mehrere außergewöhnliche Rettungsaktionen, die sowohl von Juden als auch von Nichtjuden organisiert wurden.

So versuchten beispielsweise jüdische Funktionsträger des Budapester Hilfs- und Rettungskomitees, mit den NS-Besatzern zu verhandeln und sie zu bestechen, um Juden in Ungarn zu retten. Das Komitee handelte schließlich eine Rettungsaktion aus, die als Kasztner-Transport bekannt wurde. Im Austausch gegen Geld und Wertgegenstände stimmten die NS-Bevollmächtigten der Umleitung eines Judentransports in die sichere Schweiz zu. Mehr als 1.600 Juden überlebten auf diese Weise.

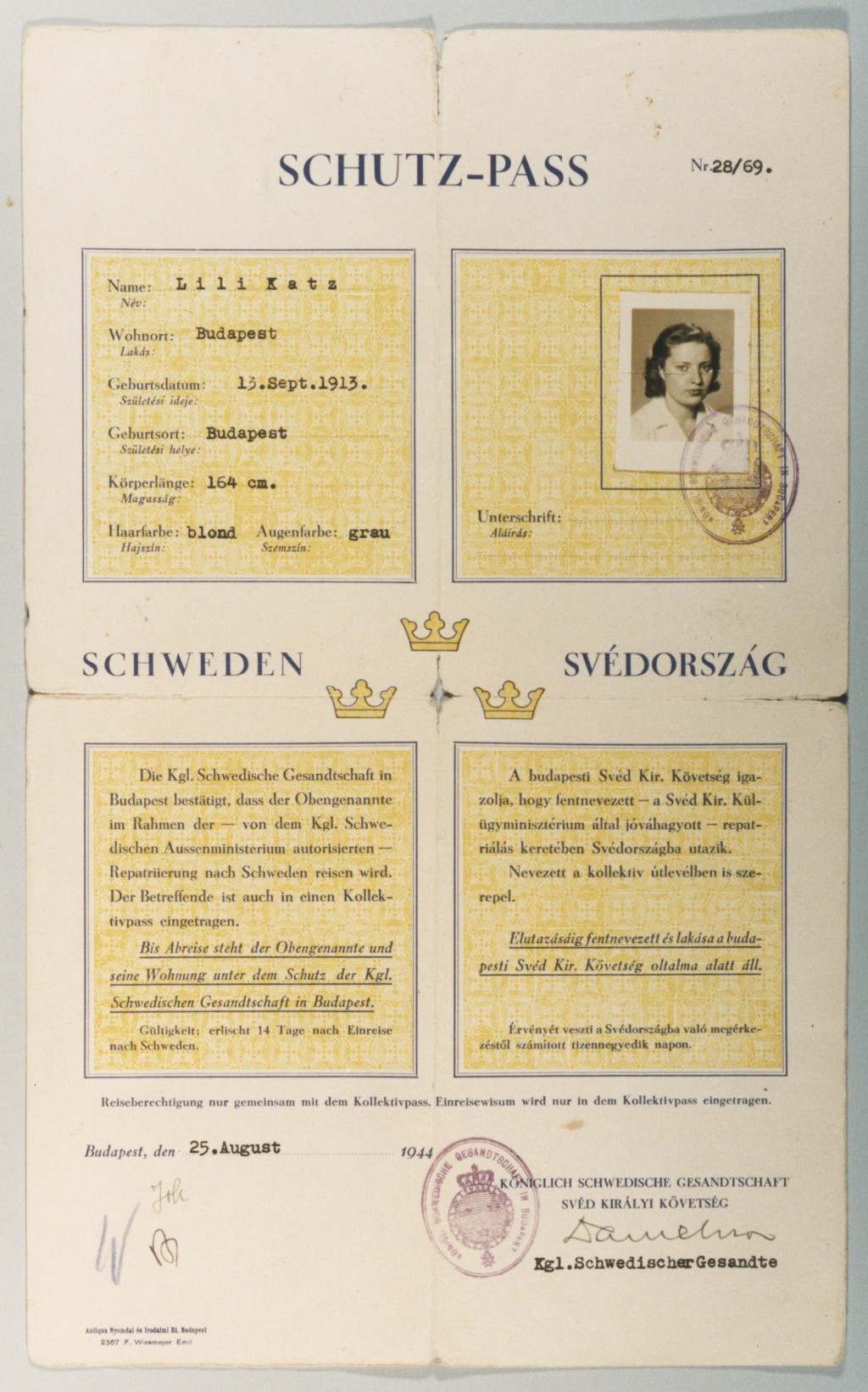

Im Sommer und Herbst 1944 waren mehrere internationale Rettungsaktionen in Budapest im Gange. Sie wurden von Mitgliedern diplomatischer Missionen aus neutralen Ländern geführt, insbesondere von denen aus Schweden und der Schweiz. Raoul Wallenberg (Schweden) und Carl Lutz (Schweiz) koordinierten die Ausstellung und die Verteilung von Schutzpässen. Ein sogenannter Schutzpass war ein Dokument, aus dem hervorging, dass eine Person (oder eine Familie) unter dem Schutz der jeweiligen neutralen Macht stand. Die Retter schufen auch Schutzunterkünfte für Juden in der Stadt. Sie arbeiteten oft eng mit jüdischen Organisationen und Rettungsgruppen zusammen. Wallenberg wurde vom American War Refugee Board rekrutiert.

Übernahme Ungarns durch die Pfeilkreuzler

Im August 1944, als sich das Kriegsgeschehen weiter zugunsten der Alliierten entwickelte, entließ Horthy Ministerpräsident Sztójay und bildete eine neue Regierung. Er entließ außerdem zahlreiche rechtsextreme und antisemitische Mitglieder der Regierung Sztójay. Im September überschritt die Rote Armee die Grenze nach Ungarn. Horthy schickte Vertreter, um mit den Sowjets einen Waffenstillstand zu verhandeln.

Am 15. Oktober 1944 versuchte Horthy, offen mit dem NS-Staat zu brechen. Er verkündete einen Waffenstillstand mit den Sowjets, doch er hatte schlecht geplant. Die Deutschen und ihre ungarischen Kollaborateure übernahmen rasch die Kontrolle über die Situation. Horthy wurde von deutschen Behörden festgenommen. Nach Todesdrohungen gegen seinen Sohn stimmte er zu, eine neue Regierung zu bilden. Diese neue Regierung wurde von Ferenc Szálasi angeführt. Szálasi war Führer der faschistischen und radikal antisemitischen Nyilaskeresztes-Partei (Pfeilkreuzlerpartei). Unter der Führung der Pfeilkreuzler kämpfte Ungarn weiterhin an der Seite NS-Deutschlands gegen die Sowjets.

Die Pfeilkreuzler-Milizen führten ein Terrorregime gegen die Juden in Budapest. Die auch als Nyilas bezeichneten Pfeilkreuzler begannen umgehend, Juden in großer Zahl zu ermorden. Häufig wurden ganze Gruppen am Flussufer aufgereiht und „in die Donau geschossen“.

Deportationen aus Budapest, Herbst 1944

Am 20. Oktober begannen Pfeilkreuzler-Milizen, Juden zur Zwangsarbeit zusammenzutreiben. Einen Tag später erließ die Pfeilkreuzler-Regierung einen Erlass, wonach jüdische Männer und Frauen zur Zwangsarbeit verpflichtet werden sollten. Zehntausende Juden wurden verhaftet. Zunächst mussten sie um die Stadt herum Panzerabwehrgräben ausheben. Am 6. November begann die Regierung damit, sie zu Fuß in das 160 Kilometer westwärts gelegene Hegyeshalom (ein Dorf an der österreichisch-ungarischen Grenze) zu deportieren. Viele Juden starben oder wurden unterwegs erschossen. Juden, die den Marsch überlebten, wurden angeblich als Leihgabe an die Deutschen übergeben. Die Ungarn „liehen“ auch jüdische Arbeitsdienstbataillone aus. Diplomaten (einschließlich Raoul Wallenberg und Carl Lutz), jüdische Organisationen und einige ungarische Bürger griffen so weit wie möglich ein. Sie versuchten, Hilfe zu leisten oder Menschen vor der Deportation zu bewahren.

Zehntausende Juden aus Ungarn wurden im November und Dezember 1944 an die Deutschen übergeben und von diesen zur Zwangsarbeit eingesetzt. Viele Zwangsarbeiter mussten Verteidigungsgräben ausheben. Sie arbeiteten unter lebensgefährlichen und äußerst schweren Bedingungen. Tausende kamen dabei ums Leben oder wurden ermordet. Viele weitere starben später bei den Todesmärschen im Frühjahr 1945.

Das Budapester Ghetto und das internationale Ghetto, November und Dezember 1944

Ende 1944 schuf das Pfeilkreuzler-Regime zwei Ghettos in Budapest.

Ein eingezäuntes Ghetto im traditionellen jüdischen Viertel von Budapest war eines davon. Das Regime befahl den Juden, die in den Häusern mit dem gelben Stern lebten, in dieses Ghetto umzuziehen. Das Budapester Ghetto wurde auch „Pester Ghetto“ oder „Großes Ghetto“ genannt. Es war extrem überfüllt. Im Dezember 1944 wurde das Ghetto abgeriegelt. Es beherbergte etwa 70.000 Menschen. Etwa 3.000 Juden kamen dort ums Leben.

Juden mit internationalen Schutzpässen wurden im sogenannten „internationalen Ghetto“ untergebracht. Dieses Ghetto wurde auch „geschütztes Ghetto“ oder „kleines Ghetto“ genannt. Das Gebiet war nicht eingezäunt, und umfasste eine Gruppe von Wohngebäuden, die unter internationalem Schutz standen. Offiziell lebten 15.600 Menschen im internationalen Ghetto. In Wirklichkeit suchten dort Tausende mehr nach Sicherheit. Darunter Personen mit gefälschten Schutzpapieren oder gar keinen Papieren.

Tausende Juden in Budapest zogen es vor, sich zu verstecken, als in eines der beiden Ghettos zu ziehen.

Das Ende: Befreiung der Juden in Ungarn, 1944–1945

Als die Rote Armee nach Westen vorrückte, befreite sie überlebende Juden aus Ungarn. Unter den Befreiten waren sowohl Juden, die in Arbeitsdienstbataillonen dienten, als auch Juden, die sich versteckt hielten.

Am 2. November 1944 begannen die Sowjets ihren Angriff auf Budapest. Im Winter 1944–1945 kreisten die Sowjets Budapest ein und belagerten die Stadt. Deutsche und ungarische Streitkräfte kämpften erbittert, um die Hauptstadt zu verteidigen. Während dieser Zeit setzten die Pfeilkreuzler-Milizen ihre Gewalt gegen Juden fort. Die Sowjets befreiten das internationale Ghetto am 16. Januar 1945 und das Budapester Ghetto am 17. und 18. Januar 1945. Die übrige Stadt eroberten sie im Februar. Bis April 1945 hatten die Sowjets Ungarn vollständig besetzt.

Etwa 119.000 Juden wurden in Budapest von den sowjetischen Streitkräften befreit, dazu kam eine geringe Zahl Überlebender im Rest des Landes.

Anzahl der Holocaust-Opfer in Ungarn

Im Jahr 1941 lebten etwa 825.000 Juden in Ungarn und den annektierten Gebieten. Mehr als 65 % von ihnen (etwa 550.000 Menschen) wurden im Holocaust ermordet.

Zwischen 44.000 und 63.000 jüdische Menschen starben oder wurden in der ersten Phase des Holocaust in Ungarn ermordet.

In der zweiten Phase wurden etwa 500.000 Juden aus Ungarn getötet. Etwa 330.000 von ihnen wurden nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in den Gaskammern ermordet. Zehntausende weitere starben in Auschwitz oder anderen deutschen Konzentrations- und Zwangsarbeitslagern sowie auf Todesmärschen. Tausende wurden in Budapest von Milizionären der ungarischen Pfeilkreuzler ermordet.

Etwa 250.000 Juden aus Ungarn überlebten den Holocaust. Ihr Überleben war nur durch das Zusammentreffen mehrerer Faktoren möglich, vor allem der Zeitpunkt, Rettung und Glück.

Fußnoten

-

Footnote reference1.

Im späten 19. Jahrhundert war Ungarn ein autonomer Teil des österreichisch-ungarischen Reiches. Während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) kämpfte Österreich-Ungarn auf der Seite der Mittelmächte, zu denen das Deutsche Reich und das Osmanische Reich gehörten. Als deutlich wurde, dass die Mittelmächte den Krieg verlieren würden, brach das österreichisch-ungarische Kaiserreich zusammen. An seiner Stelle entstanden neue unabhängige Nationalstaaten, wovon einer Ungarn war. Der Zusammenbruch des Kaiserreiches führte zu erheblichen diplomatischen und militärischen Konflikten über die Frage, welches Gebiet zu wem gehören sollte. In den Friedensverhandlungen nach dem Krieg wurden Gebiete, die zuvor zu Ungarn gehört hatten, anderen Ländern zugewiesen. Zu diesen Ländern gehörten Rumänien, der neu gegründete Staat Tschechoslowakei und das Königreich Jugoslawien. Ungarns territoriale Verluste wurden im Vertrag von Trianon bestätigt. Dieser Vertrag wurde im Juni 1920 in Paris unterzeichnet. Das Nachkriegsungarn umfasste nur noch ein Drittel des ungarischen Vorkriegsgebiets.

-

Footnote reference2.

Die ersten Deportationen von Juden aus Ungarn nach Auschwitz fanden Ende April 1944 aus ungarischen Internierungslagern statt. Diese gingen den systematischen Deportationen voraus, die Mitte Mai begannen.

-

Footnote reference3.

Wissenschaftler schätzen, dass insgesamt etwa 430.000 Juden aus Ungarn im Jahr 1944 nach Auschwitz deportiert wurden. Der Großteil der Deportationen nach Auschwitz fand zwischen dem 15. Mai und dem 9. Juli statt. In diesem Zeitraum wurden etwa 420.000 Juden aus Ungarn nach Auschwitz deportiert. Die Gesamtzahl von 430.000 Menschen beinhaltet Transporte, die Ende April 1944 von Ungarn nach Auschwitz erfolgten, sowie mehrere Transporte im späteren Verlauf des Sommers und Frühherbst 1944. Im Juni 1944 wurden mehrere Transporte mit etwa 15.000 Juden aus Transitghettos in Ungarn nach Strasshof, einem Transitlager nahe Wien, deportiert. Von dort aus wurden sie zu Zwangsarbeit in Wien eingeteilt. Forscher schätzen, dass 75 % der nach Strasshof Deportierten überlebt haben.