Oskar Schindler

Oskar Schindler est l’un des plus célèbres sauveteurs de Juifs pendant la Shoah. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirige une usine qui emploie des travailleurs forcés juifs provenant du ghetto de Cracovie. Après avoir été témoin de la brutalité et de la violence nazie envers les Juifs, il décide d’en protéger autant que possible.

Points de repère

-

1

Oskar Schindler est un opportuniste, espion allemand et membre du Parti nazi. Il arrive à Cracovie occupée par les Allemands en 1939 pour chercher fortune.

-

2

Schindler aide plus de 1 000 Juifs à survivre à la Shoah.

-

3

Le film de Steven Spielberg primé aux Oscars, La liste de Schindler (1993), fait de Schindler un nom connu de tous.

Les réactions des individus non juifs face à la Shoah furent variées et dépendaient de nombreux facteurs. Par peur, intérêt personnel ou cupidité, par antisémitisme, croyances politiques ou idéologiques, la majorité des gens étaient réticents à porter secours aux Juifs. D'autres souhaitaient aider par conviction religieuse ou morale, ou grâce à la solidité de leurs relations personnelles. Cet article traite d'Oskar Schindler, membre du Parti nazi, qui a choisi de contribuer au sauvetage des Juifs.

Introduction

Oskar Schindler (1908–1974) est l'un des plus célèbres sauveteurs de Juifs pendant la Shoah. S’il a aidé plus de 1 000 Juifs à survivre, il n’en reste pas moins qu’à bien des égards, rien ne laissait vraiment présager ce parcours.

Pendant la Shoah, les gens choisissaient de secourir les Juifs pour diverses raisons. De nombreux sauveteurs ont évoqué des croyances religieuses, ou bien des principes moraux ou éthiques. Mais Oskar Schindler n'était pas attaché à la religion, et rien dans sa biographie ne suggère un homme moralement intègre. C'était un opportuniste cupide, un espion allemand membre du Parti nazi, à qui l’on prête de multiples aventures extraconjugales. À plusieurs reprises, la gestion de ses finances s'est avérée mauvaise, au point de ne pas pouvoir rembourser ses prêts. Lorsqu'il arriva à Cracovie, en Pologne occupée par les Allemands, Schindler avait 31 ans et la ferme intention de devenir riche.

Au cours de ses années à Cracovie, Schindler connut une lente transformation, qui aboutit à sa décision d'utiliser sa nouvelle fortune et son influence pour venir en aide aux Juifs.

La contradiction apparente entre le caractère de Schindler et ses actions est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes s'intéressent à lui.

Oskar Schindler : contexte

Oskar Schindler naquit le 28 avril 1908 à Zwittau, en Autriche-Hongrie (aujourd'hui Svitavy, en Tchéquie). Lorsque l'Empire austro-hongrois fut démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale, il devint citoyen de la Tchécoslovaquie nouvellement créée. Étant Allemand ethnique, il parlait la langue et se considérait comme un Allemand.

Il épousa Emilie Pelzl en 1928. À la fin des années 1920 et au début des années 1930, il exerça divers emplois. Comme ses concitoyens tchécoslovaques de sexe masculin, il effectua un bref service militaire obligatoire.

Oskar Schindler, le Nazi

Bien que Schindler n'ait pas vécu dans l'Allemagne nazie des années 1930, son engagement dans le mouvement remonte au milieu de la décennie, quand le soutien pour le nouveau régime s’accentuait chez les Allemands ethniques de Tchécoslovaquie. En 1935, il rejoignit le Parti allemand des Sudètes de Konrad Henlein (Sudetendeutsche Partei). Mais son implication dans l'Allemagne nazie dépassa cette adhésion.

En 1936, Schindler travaillait comme espion pour l'Allemagne nazie. Il était agent au bureau de renseignement de l'armée allemande, l'Abwehr. La police tchécoslovaque l'incarcéra en juillet 1938 pour ces activités de trahison. Il ne subit cependant pas d'autres conséquences pour ses crimes. Peu après son arrestation, l'Allemagne nazie annexa les Sudètes (région majoritairement germanophone de la Tchécoslovaquie) dans le cadre des accords de Munich. De ce fait, en octobre 1938, Schindler fut libéré de prison. Il demanda à devenir membre du Parti nazi peu après et se vit attribuer le statut de membre provisoire en février 1939.

Après sa libération, il continua à travailler pour l'Abwehr. Il soutenait l'agression territoriale contre la Tchécoslovaquie et la Pologne par l'Allemagne nazie. En mars 1939, celle-ci envahit et occupa les territoires tchèques, ensuite administrés sous le nom de Protectorat de Bohême et de Moravie. Puis, le 1er septembre 1939, ce fut le tour de la Pologne, ce qui déclencha la Seconde Guerre mondiale.

Oskar Schindler rachète des entreprises juives en Pologne occupée

Après l'invasion et l'occupation de la Pologne par les Allemands, Schindler déménagea dans la ville de Cracovie occupée. À l'époque, il travaillait encore pour l'Abwehr en tant qu'agent du renseignement, même si sa mission exacte reste peu claire.

À Cracovie, il se fit profiteur de guerre. Les autorités allemandes nazies avaient commencé à saisir les biens privés des Polonais, juifs et non juifs, à toute vitesse. Il participa à ce processus de pillage généralisé, jusqu’à même prendre le contrôle de plusieurs entreprises confisquées, dans l'espoir de les faire fructifier.

Exemple notable, il loua, puis acheta Rekord Ltd, fabrique d'articles en émail appartenant à des Juifs. Cette reprise fut réalisée dans le cadre de la procédure officielle d'expropriation allemande à l’automne 1939.

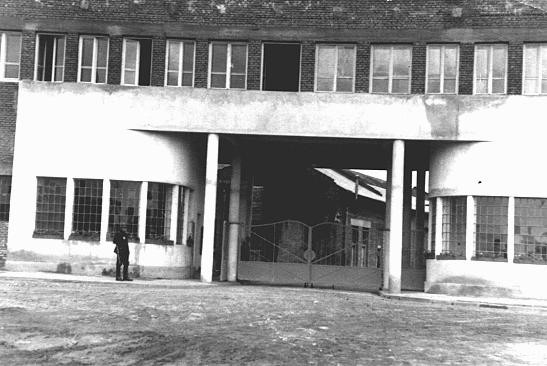

L'usine Rekord Ltd produisait des marmites et des casseroles en émail. Schindler changea le nom de la fabrique en Deutsche Emailwarenfabrik (DEF, Usine d'émaux allemande), mais le nom utilisé le plus fréquemment était « Emalia » (« émail » en polonais). Par ailleurs, il dirigea deux autres entreprises à Cracovie, dont au moins une volée à ses propriétaires juifs.

Peu doué pour les affaires, il s'appuya sur quelques-uns des anciens propriétaires, notamment Abraham Bankier, pour diriger Emalia. Bankier, qui était juif, était copropriétaire de Rekord Ltd et avait déjà dirigé l'usine avant la guerre.

Les travailleurs forcés juifs à l'usine Emalia de Schindler, 1940-1943

Oskar Schindler profita pleinement du système d'exploitation de la main-d'œuvre mise en place par les autorités allemandes en Pologne occupée.

Au début, la plupart des ouvriers de son usine étaient des Polonais non juifs. Les seuls Juifs qu'il employait étaient Abraham Bankier et plusieurs autres cadres. En 1941 ou 1942, il commença à recruter à Emalia des travailleurs forcés juifs du ghetto de Cracovie.

Engager des juifs pour le travail forcé lui coûtait moins cher que de rémunérer des travailleurs polonais non juifs. En Pologne occupée par l'Allemagne, les propriétaires d'usines comme Schindler ne les rétribuaient généralement pas, mais payaient quotidiennement des frais de location à la SS.

De plus, ils pouvaient malmener et épuiser les travailleurs forcés juifs à leur guise. Cependant, les témoignages de rescapés montrent qu’à Emalia, Oskar Schindler traitait bien ses ouvriers.

L’intervention d’Oskar Schindler dans une action de déportation, juin 1942

Les mauvais traitements et le meurtre des Juifs par les Allemands affectèrent directement Schindler et son usine. Au cours de l'été 1942, les autorités allemandes entamèrent la déportation de milliers de Juifs du ghetto de Cracovie vers le centre de mise à mort de Belzec. En juin, quatorze des travailleurs forcés juifs d'Emalia, dont Abraham Bankier, furent raflés en vue d’être déportés. Schindler intervint alors personnellement pour les sauver. Sans aucun doute, il avait besoin d'eux pour maintenir le bon fonctionnement de son usine. On ne sait néanmoins pas vraiment si, à l’époque, il connaissait la destination du train ou l’existence de Belzec. En tout cas, quelle que soit sa motivation, il est quasiment certain que son intervention leur sauva la vie.

Les contacts d’Oskar Schindler avec un groupe de sauvetage de Juifs

Outre ses propres efforts pour venir au secours des prisonniers juifs à Cracovie, Schindler noua également des liens avec un réseau d'aide juif plus étendu.

À partir de la fin 1942, il collabora avec le Comité d’aide et de secours, une organisation d'aide juive établie à Budapest, en Hongrie, dirigée par des Juifs hongrois, dont Joel Brand et Rudolf Kasztner. Schindler se fit coursier. Il aidait les prisonniers juifs en leur transmettant de l'argent, du courrier et des renseignements.

En novembre 1943, Schindler se rendit à Budapest. Là, il fit part à la commission du meurtre de masse des Juifs en Pologne occupée par les Allemands.

La protection des Juifs par Oskar Schindler pendant la destruction du ghetto de Cracovie, mars 1943

Schindler s'impliqua plus directement dans l'aide aux Juifs en 1943. En mars, les Allemands liquidèrent le ghetto de Cracovie et assassinèrent de nombreux habitants qui s’y trouvaient encore. Pendant ce temps, Schindler protégea ses travailleurs juifs en leur demandant de passer la nuit à l'usine. Ils purent ainsi survivre à cette action brutale et meurtrière. Par la suite, les prisonniers qui travaillaient à Emalia furent envoyés du ghetto au camp de travail forcé de Plaszow, situé non loin de là.

Les motivations qui m'ont poussé à agir et à changer intérieurement étaient le témoignage quotidien des souffrances insupportables du peuple juif et de l'occupation brutale [...] des territoires occupés.

— Oskar Schindler

Emalia, un refuge pour les prisonniers juifs de Plaszow, 1943–1944

Après la liquidation du ghetto de Cracovie, Schindler continua à utiliser les travailleurs forcés juifs à Emalia. Au début, ils vivaient dans le camp de travail de Plaszow et se rendaient à l’usine, à plusieurs kilomètres de là, pour y travailler. Plus tard, ils furent hébergés dans un camp sur le site de Schindler.

L'amitié entre Schindler et Amon Göth, commandant du camp de Plaszow

À Plaszow, les prisonniers étaient soumis à des conditions extrêmement difficiles et à des actes de violence aléatoires sous la direction du SS Amon Göth, commandant du camp de février 1943 à septembre 1944. Tristement célèbre pour sa cruauté excessive et sadique, il tirait souvent sur les détenus depuis son balcon et procédait à des exécutions arbitraires. Schindler se lia d'amitié avec Göth et participa à des soirées arrosées à sa villa. Cette relation personnelle et la corruption lui permirent d’obtenir des faveurs du commandant. Ainsi, il put exploiter son usine plus efficacement, en même temps qu’il venait en aide à des prisonniers juifs.

Le camp d’Oskar Schindler à Emalia, 1943–1944

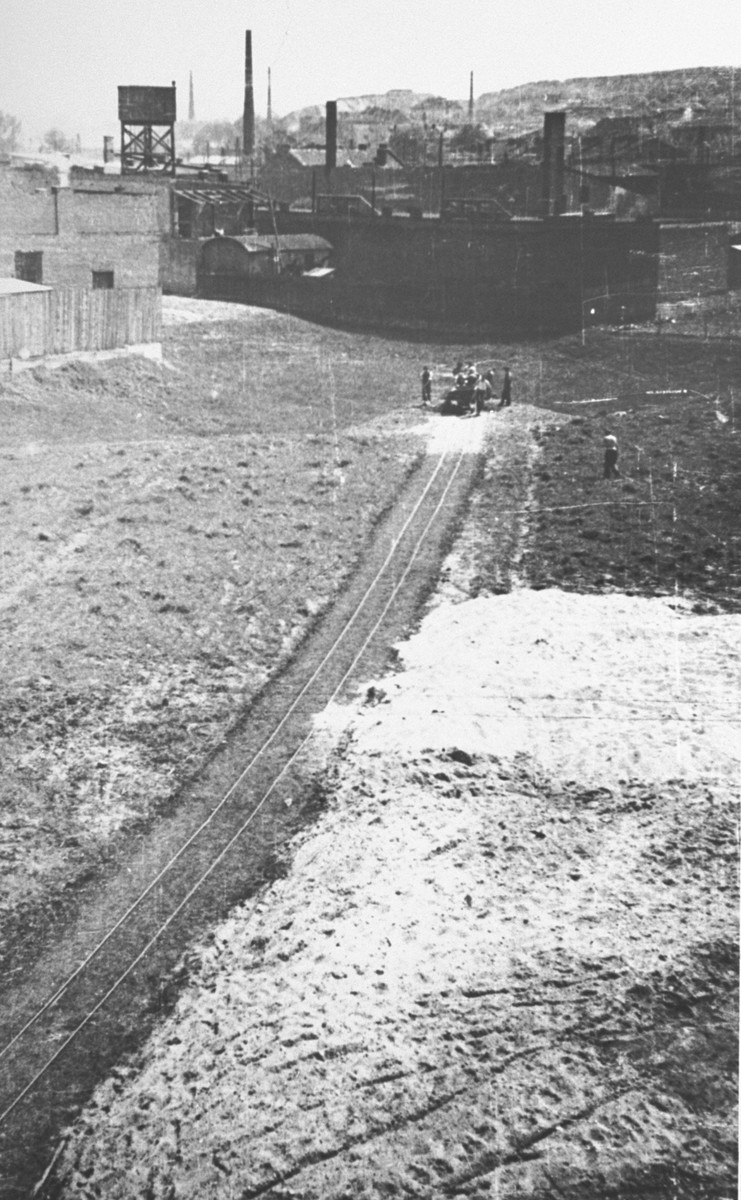

Au cours de l’année 1943, Schindler persuada Göth de laisser les travailleurs forcés juifs vivre en dehors de Plaszow, dans un camp situé à Emalia, sur le terrain du complexe industriel de l'usine. Ces prisonniers travaillaient pour Emalia ainsi que pour trois autres usines voisines.

Les conditions au camp d'Emalia étaient bien meilleures qu'au camp principal de Plaszow. En effet, Schindler et Julius Madritsch, propriétaire d'une usine autrichienne, se procuraient au marché noir des rations alimentaires supplémentaires pour les détenus.

En janvier 1944, le camp de travail forcé de Plaszow devint, sur décision des SS, un camp de concentration. Le camp d'Emalia prit alors officiellement le nom de sous-camp de Zabłocie. À l'été 1944, environ 1 450 prisonniers juifs s’y trouvaient.

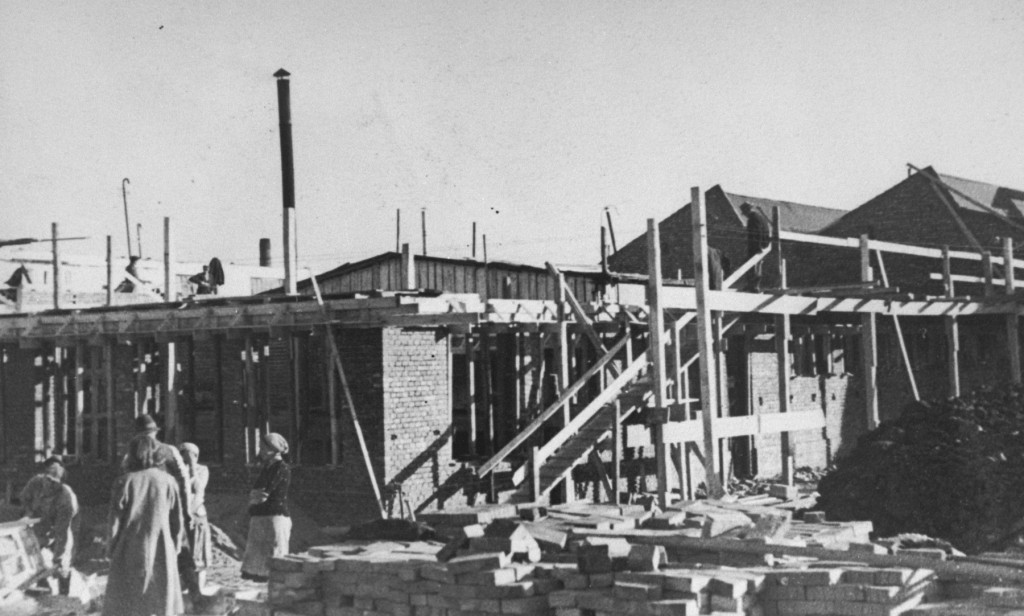

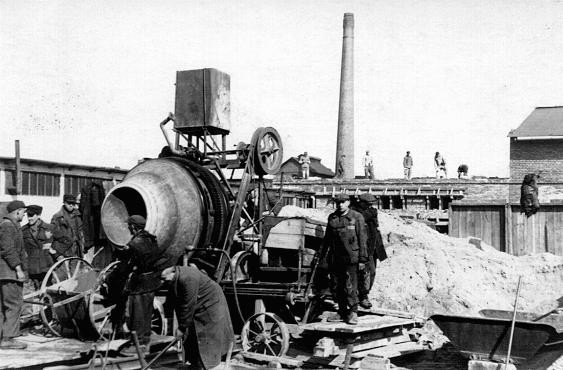

Au cours de l’année 1943 ou 1944, Schindler joignit une usine d'armement à Emalia. Construite par des prisonniers juifs, elle fut terminée à la fin de l'été 1944.

La fin du camp Emalia d’Oskar Schindler, été 1944

À l'été 1944, l'armée soviétique avançait en Pologne et se dirigeait vers Cracovie. Les autorités allemandes évacuèrent les prisonniers de Plaszow et de ses sous-camps, dont Emalia. Puis, elles ordonnèrent le transfert des usines d'armement de la Pologne occupée par les Allemands vers l'intérieur de l'Allemagne. À nouveau, celle de Schindler à Emalia était concernée.

Des centaines de prisonniers juifs ne bénéficiaient plus de la protection de Schindler dès lors qu'ils furent envoyés d'Emalia à Plaszow. Beaucoup furent immédiatement emmenés dans des wagons de marchandises surpeuplés pour être transférés au camp de concentration de Mauthausen. Certains ont mentionné que Schindler avait tenté de les aider, modestement mais avec conviction, même au dernier moment. Il soudoya Göth et les gardes SS pour que les prisonniers aient de l'eau à la gare de Plaszow et sur le trajet vers Mauthausen. Mais une fois le train parti, Schindler ne pouvait plus rien faire.

Les efforts de Schindler à Emalia n’en étaient pas moins toujours importants. À l'usine, il s’était arrangé pour que les prisonniers soient protégés et relativement bien nourris, leur donnant ainsi plus de chances de survivre aux conditions extrêmes de Mauthausen.

À ce stade, seuls 300 prisonniers juifs environ, tous des hommes, se trouvaient encore à Emalia avec Schindler. Leur tâche consistait à aider Schindler à démanteler l'usine d'armement et à préparer son transfert vers un autre emplacement.

Déménagement de l'usine d'armement à Brünnlitz, automne 1944

À l'automne 1944, Schindler reçut l'autorisation de transférer la fabrique à Brünnlitz (Brněnec), ville de la région des Sudètes.

Le camp-usine de Brünnlitz était un sous-camp du camp de concentration de Gross-Rosen. Les autorités allemandes y transférèrent environ 1 000 prisonniers juifs de Plaszow pour travailler dans la fabrique de Schindler, soit 700 hommes et 300 femmes. Pour les prisonniers juifs de Plaszow, elle représentait une plus grande chance de survie. Ceux qui étaient envoyés dans d'autres camps de concentration devaient affronter des conditions bien plus difficiles.

Oskar Schindler a-t-il dressé une liste ?

Oskar Schindler n'a pas dressé de liste. L'expression « la liste de Schindler » fait référence à ses efforts de sauvetage pendant la Shoah. On la voit comme le détail des prisonniers qu’il a secourus et, plus précisément, de ceux qui ont été transférés du camp de concentration de Plaszow vers l'usine de Schindler à Brünnlitz.

D’ailleurs, il y eut plus d'une liste de transferts de Plaszow à Brünnlitz, car il en existait pour les hommes et les femmes séparément, et les noms qui y figuraient changèrent plusieurs fois. Sans compter qu’elles n'étaient pas rédigées par Schindler, qui n'avait pas le dernier mot sur les noms qu'elles contenaient. En réalité, c’était Marcel Goldberg qui les préparait. Ce détenu juif, un prisonnier fonctionnaire au service des SS dans le camp principal de Plaszow, compila des listes distinctes de prisonniers hommes et femmes à transférer à l'usine de Schindler à Brünnlitz.

Les listes établies par Marcel Goldberg comportaient quelques ouvriers juifs des usines de Schindler et de Madritsch, ainsi que leurs familles. On y trouvait également des prisonniers fonctionnaires juifs et leurs proches. Enfin, il arriva que des détenus le soudoient pour être ajoutés. Pour les autres, il s’agissait simplement de chance.

La plupart des personnes transférées de Plaszow à Brünnlitz n'avaient donc pas travaillé pour Oskar Schindler à Emalia. À l'époque, il ne connaissait pas personnellement la plupart d'entre elles.

Les convois de prisonniers à Brünnlitz, automne 1944

Le processus de transfert de Plaszow à Brünnlitz s’avéra chaotique. Une fois dans les convois, les détenus étaient temporairement soustraits aux soins de Schindler, qui ne pouvait pas les protéger.

Les hommes furent transférés à Brünnlitz via Gross-Rosen en quelques jours seulement. En revanche, les femmes avaient pour destination Auschwitz-Birkenau, où elles furent gardées trois semaines, un séjour terrifiant, dangereux et dégradant. Une prisonnière âgée contracta le typhus et en mourut. Ce ne fut qu’à la mi-novembre 1944 que les femmes arrivèrent enfin au camp de Brünnlitz. Il est probable que Schindler soit intervenu par l'intermédiaire d'un messager pour obtenir leur libération. Contrairement à l'idée reçue, il ne s’y rendit pas en personne.

À Gross-Rosen comme à Auschwitz, quelques prisonniers furent retirés des listes de convois de Brünnlitz et remplacés par d'autres.

Brünnlitz, les tentatives de sauvetage d'Oskar Schindler

Les efforts les plus significatifs de Schindler eurent lieu au camp de Brünnlitz, pendant les tragiques derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. De l'établissement du camp en octobre 1944 jusqu'à sa libération en mai 1945, il tenta sans relâche de venir en aide aux prisonniers juifs. C'était une entreprise difficile et risquée qui l'obligeait à dépenser la fortune accumulée à Cracovie.

Protéger les prisonniers du joug SS

Brünnlitz étant un sous-camp de Gross-Rosen, il était dirigé par un commandant SS et gardé par des SS. Schindler craignait constamment que le commandant ne décide de liquider le camp et d'assassiner les détenus juifs. Pour assurer leur protection, Oskar et Emilie Schindler emménagèrent dans un appartement sur place.

Obtenir nourriture et médicaments

À Brünnlitz, Emilie Schindler aida Oskar à se procurer les médicaments et la nourriture qui faisaient défaut. Schindler les paya de sa poche. Quant à Emilie, ce fut son premier rôle significatif dans les efforts de sauvetage de son mari. Les habitants de la région contribuèrent également à fournir secrètement à manger pour les prisonniers.

Falsifier les chiffres de production pour sauver des Juifs

Brünnlitz était classée comme usine d'armement, un statut essentiel pour lui permette de continuer à tourner. Schindler affirmait que les prisonniers étaient tous des ouvriers qualifiés fabriquant du matériel pour l'effort de guerre allemand. En réalité, tout le monde ne travaillait pas à l'usine. Ceux qui s’y trouvaient ne faisaient pas grand-chose. Au total, il n’en fut produit qu'un seul chargement de munitions.

Avec l'aide des prisonniers juifs Itzhak Stern et Mietek Pemper, Schindler fournit de faux chiffres de production pour tromper les autorités nazies allemandes. La duperie était nécessaire pour que les SS ne ferment pas le camp.

Secourir d'autres détenus

Lorsque d'autres prisonniers arrivèrent dans la région, les Schindler décidèrent de s'occuper d'eux à Brünnlitz. En tout, trois convois furent transférés depuis d'autres camps. Les Schindler les amenèrent à Brünnlitz, où les détenus reçurent soins médicaux et nourriture.

Le 18 avril 1945, 1 098 noms (801 hommes et 297 femmes) figuraient sur une liste de prisonniers à destination de Brünnlitz. Elle comprenait des Juifs transférés de Plaszow ainsi que de nouveaux arrivants. C’est ce document que l’on considère parfois comme « la liste de Schindler ».

La libération

Le camp de Brünnlitz fut libéré en mai 1945. Les Schindler partirent le 9 mai 1945, juste avant l’arrivée des troupes soviétiques. Ce fut vers l’ouest qu’ils fuirent, craignant de tomber dans leurs mains. Avant le départ, les prisonniers juifs offrirent à Oskar Schindler une bague en or et une déclaration signée attestant de ses efforts pour les aider. Enfin, le couple gagna la zone américaine de l'Allemagne occupée par les Alliés.

La vie d'Oskar Schindler après la Seconde Guerre mondiale

Après la Seconde Guerre mondiale, Schindler et son épouse ne purent pas retourner en Tchécoslovaquie. Ses activités d'avant-guerre en tant qu'espion allemand avaient fait de lui un criminel de guerre dans ce pays, sans compter que ses origines ethniques dérangeaient. En effet, après le conflit, la Tchécoslovaquie expulsa sa population d'origine allemande.

Les Schindler vécurent quelques années dans la ville de Regensburg, située dans la zone d'occupation américaine en Allemagne, où leurs difficultés financières ne tardèrent pas à se faire sentir. À plusieurs reprises, Schindler se tourna vers ses anciens prisonniers juifs et des organisations juives. Il demanda une compensation financière à l'American Jewish Joint Distribution Committee (« le Joint ») pour les sommes dépensées afin de sauver des Juifs. Selon lui, il avait déboursé 2,64 millions de Reichsmarks (environ un million de dollars américains de l'époque). Par la suite, il sollicita également une compensation auprès du gouvernement ouest-allemand pour les pertes de son usine.

En 1949, Oskar et Emilie Schindler émigrèrent en Argentine, où il tenta, sans succès, de monter une entreprise prospère. Il s'endetta. En 1957, il retourna en Allemagne, seul. Séparé de manière permanente, le couple ne divorça cependant pas. Schindler décéda en Allemagne en octobre 1974. Il est enterré en Israël.

De nombreux Juifs que Schindler avait aidés lui restèrent fidèles après la guerre. Ils sont souvent appelés les Schindlerjuden, les « Juifs de Schindler ».

Faire d'Oskar Schindler une célébrité

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Oskar Schindler était un inconnu. Ce n’est qu’après, grâce aux efforts des Juifs de Schindler que son nom acquit sa réputation.

Ceux-ci commencèrent à parler de Schindler dès les années 1940. Au 20e siècle, son histoire fit l’objet d’articles de journaux, de livres et de films. Et en 1957, un essai qu’il avait rédigé fut inclus dans un ouvrage allemand évoquant les sauveteurs des Juifs durant la Shoah.

Mais ce fut La liste de Schindler, sortie en 1993, qui popularisa le nom d'Oskar Schindler. Réalisé par Steven Spielberg, le film fut salué tant par le public que par la critique, remportant sept Oscars, dont celui du Meilleur Film aux Academy Awards de 1994. L’histoire s’inspirait principalement du roman éponyme de 1982 (d’abord intitulé L'Arche de Schindler) de Thomas Keneally. L’auteur avait travaillé en étroite collaboration avec Leopold Page, l'un des Juifs sauvés par Schindler.

Le roman et le film firent découvrir le parcours de Schindler au public américain. Cependant, les deux récits présentent certaines inexactitudes.

Oskar Schindler, le sauveteur

L'absence de scrupules et l'opportunisme d'Oskar Schindler firent de lui un protecteur efficace de ses prisonniers juifs. Il n’en reste pas moins que son caractère le conduisit également à se comporter de façon moins honorable. C'est pourquoi son statut de sauveteur est controversé.

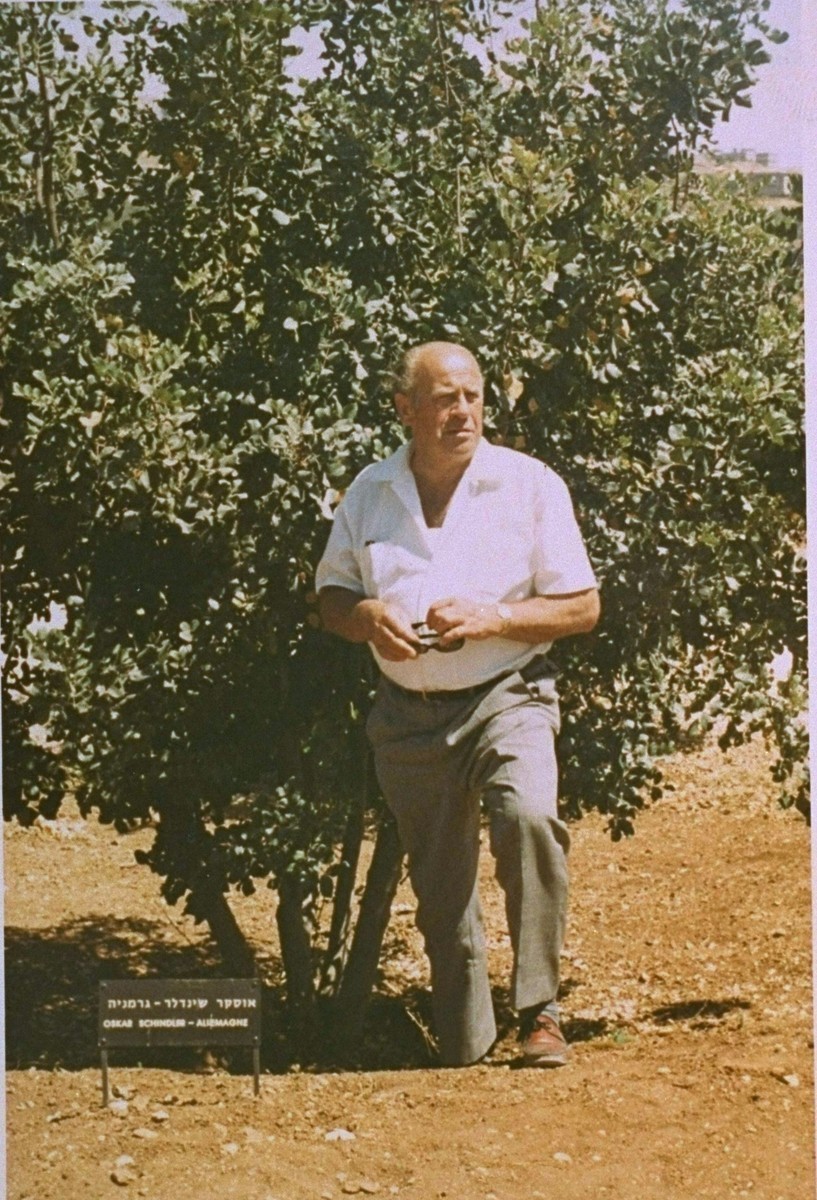

Par exemple, dans les années 1960, sa nomination de Juste parmi les nations par Yad Vashem, l’institution nationale israélienne de commémoration de la Shoah, a suscité des débats. Si de nombreux Juifs de Schindler ont soutenu sa nomination, deux hommes juifs de Cracovie ont porté contre lui des accusations crédibles de vol et d'abus dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Malgré ces accusations, Schindler a été invité par Yad Vashem à planter un arbre en son honneur. La cérémonie a eu lieu le 8 mai 1962.

Fin 1963, le comité chargé de décerner le titre de « Juste parmi les nations » a choisi de ne pas le donner officiellement à Schindler. Puis, en 1993, Yad Vashem est revenu sur sa décision et a bien accordé le titre à Oskar et Emilie Schindler.

Oskar Schindler demeure largement inscrit dans les mémoires comme un sauveteur héroïque pendant la Shoah. Son histoire démontre les complexités et les difficultés des efforts de sauvetage.

Notes

-

Footnote reference1.

En 1943, on désigne parfois le camp d'Emalia comme le Judenlager (camp des Juifs) ou Nebenlager (camp auxiliaire). Il est subordonné à Płaszow.