Oskar Schindler

Oskar Schindler gehört zu den bekanntesten Personen, die während des Holocaust Juden gerettet haben. Während des Zweiten Weltkriegs leitete Schindler eine Fabrik, in der jüdische Zwangsarbeiter aus dem Ghetto Krakau beschäftigt waren. Nachdem er die Brutalität und Gewalt der Nationalsozialisten gegen Juden mitbekommen hatte, beschloss Schindler, so viele jüdische Zwangsarbeiter wie möglich zu schützen.

Wichtige Fakten

-

1

Oskar Schindler war ein Opportunist, deutscher Spion und Mitglied der NSDAP. 1939 kam er in das von Deutschland besetzte Krakau, um dort Geschäften nachzugehen.

-

2

Schindler trug dazu bei, dass über 1.000 Juden den Holocaust überlebten.

-

3

Spätestens mit Steven Spielbergs Oscar-gekröntem Film Schindlers Liste (1993) wurde Oskar Schindler vielen Menschen zum Begriff.

Die Hilfsbereitschaft und das Verhalten nicht jüdischer Menschen während des Holocaust variierte jedoch und war von zahlreichen Faktoren abhängig. Die meisten Menschen zögerten, Juden zu helfen. Dies geschah zum Teil aus Angst, aber auch aus Eigeninteresse, Habgier, Antisemitismus oder aus politischen oder ideologischen Überzeugungen. Andere hatten beschlossen, gerade aus religiösen oder moralischen Überzeugungen oder aufgrund ihrer starken persönlichen Beziehungen zu helfen. In diesem Artikel geht es um Oskar Schindler, Mitglied der NSDAP, der sich schließlich dafür einsetzte, Juden zu retten.

Einführung

Oskar Schindler (1908-1974) ist einer der berühmtesten Menschen, die Juden während des Holocaust gerettet haben. Er sorgte dafür, dass über 1.000 jüdische Menschen überlebten. Dennoch war Schindler zunächst eher nicht als Retter prädestiniert.

Während des Holocaust entschieden sich Menschen aus verschiedensten Gründen dazu, Juden zu helfen. Viele der Unterstützer beriefen sich auf ihre religiösen Überzeugungen oder ihre moralischen und ethischen Grundsätze. Doch Oskar Schindler war nicht religiös. Nichts in seiner Biografie deutete auf einen Mann mit moralischer Integrität hin. Er war Opportunist, Spion und Mitglied der NSDAP und hatte zahlreiche außereheliche Affären. Seine Finanzen hatte er eher schlecht im Griff, auch Darlehen hatte er mehrfach nicht zurückgezahlt. Im Alter von 31 Jahren ging Schindler nach Krakau, in das von den Deutschen besetzte Polen, um dort sein geschäftliches Glück zu versuchen.

Während seiner Jahre in Krakau veränderte sich die Haltung Schindlers allmählich. Schließlich beschloss er, seinen neuen Reichtum und seine einflussreiche Position zu nutzen, um Juden zu helfen.

Der eklatante Widerspruch zwischen Schindlers Wesen und seinen Handlungen ist ein Grund, warum sich so viele Menschen für Schindler interessieren.

Oskar Schindler: Hintergrund

Oskar Schindler wurde am 28. April 1908 im damals österreichisch-ungarischen Zwittau geboren (heute Svitavy, Tschechien). Als sich die österreich-ungarische Monarchie am Ende des Ersten Weltkriegs auflöste, wurde Schindler Bürger der neu gegründeten Tschechoslowakei. Ethnisch betrachtet war Schindler Deutscher. Er sprach Deutsch und sah sich als Deutscher.

Im Jahr 1928 heiratete Schindler Emilie Pelzl. In den späten 1920er- und frühen 1930er-Jahren ging er verschiedenen Tätigkeiten nach. Wie andere männliche tschechoslowakische Staatsbürger leistete auch Schindler einen kurzen, obligatorischen Militärdienst ab.

Schindler, der Nazi

Obwohl Schindler in den 1930er Jahren nicht im nationalsozialistischen Deutschland lebte, reicht seine Beteiligung an der NS-Bewegung bis in die Mitte der 1930er Jahre zurück. Zu dieser Zeit wuchs die Unterstützung für die Nationalsozialisten unter den ethnisch Deutschen in der Tschechoslowakei. 1935 trat Schindler der Sudetendeutschen Partei von Konrad Henlein bei. Doch Schindlers Engagement für das NS-Regime ging über seine Mitgliedschaft in dieser politischen Partei hinaus.

Bis 1936 arbeitete Schindler als Spion für den NS-Staat. Er war Agent des deutschen Militärgeheimdienstes, der sogenannten Abwehr. Im Juli 1938 wurde er wegen Verrats von der tschechoslowakischen Polizei inhaftiert. Weitere Konsequenzen hatte dies für Schindler jedoch nicht. Kurz nach seiner Verhaftung annektierte das nationalsozialistische Deutschland im Rahmen des Münchner Abkommens das Sudetenland, eine überwiegend deutschsprachige Region der Tschechoslowakei. Infolgedessen wurde Schindler im Oktober 1938 aus der Haft entlassen. Prompt beantragte er die Mitgliedschaft in der NSDAP. Im Februar 1939 wurde er als vorläufiges Mitglied zugelassen.

Nach seiner Freilassung arbeitete Schindler weiter für die Abwehr. Er unterstützte die territoriale Aggression des NS-Staats gegen die Tschechoslowakei und Polen. Im März 1939 überfiel und besetzte Deutschland die tschechischen Gebiete, die von den Nationalsozialisten sodann als Protektorat Böhmen und Mähren verwaltet wurden. Am 1. September 1939 überfiel Deutschland Polen und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus.

Schindlers Übernahme jüdisch geführter Unternehmen im besetzten Polen

Nach der deutschen Invasion und Besetzung Polens zog Schindler in das besetzte Krakau. Zu dieser Zeit war er weiterhin als Geheimdienstmitarbeiter der Abwehr tätig. Sein genauer Auftrag ist jedoch unklar.

In Krakau profitierte Schindler vom Krieg. Die NS-Behörden begannen rasch, privates Eigentum von jüdischen und nicht jüdischen Polen zu beschlagnahmen. Schindler beteiligte sich an den Plünderungen. Er übernahm mehrere beschlagnahmte Unternehmen, in der Hoffnung, sie möglichst lukrativ zu verwerten.

Bekannt ist vor allem die Pacht und der spätere Kauf von Rekord, Ltd., einer Emaillewarenfabrik in jüdischem Besitz, durch Schindler. Schindlers Übernahme von Rekord, Ltd. im Herbst 1939 erfolgte im Rahmen des offiziellen deutschen Enteignungsverfahrens.

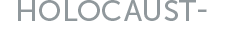

Die Rekord, Ltd. stellte Töpfe und Pfannen aus Emaille her. Schindler änderte den Namen des Unternehmens in Deutsche Emailwarenfabrik (DEF). Die Fabrik wurde oft auch „Emalia“ genannt, das polnische Wort für Emaille. Schindler betrieb in Krakau zudem zwei weitere Unternehmen, von denen er mindestens eines seinen jüdischen Eigentümern abgenommen hatte.

Schindler war kein besonders guter Geschäftsmann. Bei der Leitung der Emalia verließ er sich auf einige der früheren Besitzer, insbesondere auf Abraham Bankier. Bankier war jüdischer Miteigentümer von Rekord, Ltd. gewesen und hatte die Fabrik vor dem Krieg geleitet.

Jüdische Zwangsarbeiter in Schindlers Emalia, 1940–1943

Oskar Schindler nutzte das System der Ausbeutung von Arbeitskräften, das die deutschen Behörden im besetzten Polen etabliert hatten, vorbehaltlos aus.

Zu Beginn waren die meisten Fabrikarbeiter von Schindler nicht-jüdische Polen. Die einzigen jüdischen Mitarbeiter, die er beschäftigte, waren Bankier und einige andere leitende Angestellte. 1941 oder 1942 begann Schindler dann, jüdische Zwangsarbeiter aus dem Krakauer Ghetto in der Emalia-Fabrik zu beschäftigen.

Jüdische Zwangsarbeiter waren für ihn günstiger als die Einstellung nicht jüdischer polnischer Arbeiter. Im besetzten Polen bezahlten Fabrikbesitzer wie Schindler jüdische Zwangsarbeiter in der Regel nicht für ihre Arbeit. Stattdessen entrichteten sie eine tägliche Gebühr an die SS.

Fabrikbesitzer hatten freie Hand, jüdische Zwangsarbeiter auszunutzen und ihnen schwere Arbeiten aufzubürden. Berichten von Überlebenden zufolge behandelte Schindler seine Arbeiter bei Emalia jedoch gut.

Schindlers Intervention bei einer Deportation im Juni 1942

Die Misshandlung und Ermordung von Juden durch die Deutschen wirkten sich unmittelbar auf Schindler und seine Fabrik aus. Im Sommer 1942 begannen die deutschen Behörden damit, Tausende von Juden aus dem Krakauer Ghetto in die Tötungsanstalt Belzec zu deportieren. Im Juni wurden vierzehn jüdische Zwangsarbeiter der Emalia, darunter Abraham Bankier, zur Deportation zusammengetrieben. Schindler griff persönlich ein, um sie vor der Deportation zu bewahren. Klar ist, dass er sie benötigte, um den Betrieb seiner Fabrik aufrechtzuerhalten. Es ist jedoch unklar, ob Schindler zu diesem Zeitpunkt das Ziel des Zuges kannte oder vom Tötungszentrum Belzec wusste. Ungeachtet seiner Beweggründe kann davon ausgegangen werden, dass Schindlers Eingreifen ihnen das Leben rettete.

Schindlers Kontakte zu einer jüdischen Rettungsorganisation

Neben seinen eigenen Bemühungen um die jüdischen Gefangenen in Krakau stellte Schindler Verbindungen zu einem umfassenderen jüdischen Hilfsnetzwerk her.

Ab Ende 1942 arbeitete Schindler mit dem jüdischen Rettungskomitee zusammen. Die jüdische Hilfsorganisation hatte ihren Sitz im ungarischen Budapest. Geleitet wurde sie von ungarischen Juden, darunter Joel Brand und Rudolf Kasztner. Schindler fungierte als Kurier. Er unterstützte jüdische Gefangene, indem er ihnen Geld, Briefe und Informationen zukommen ließ.

Im November 1943 reiste Schindler nach Budapest. Dort übergab er dem Komitee Informationen über den Massenmord an Juden im besetzten Polen.

Schindlers Schutz von Juden während der Zerstörung des Krakauer Ghettos, März 1943

Im Jahr 1943 wurde Schindlers Unterstützung für Juden unmittelbarer. Als die Deutschen im März das Krakauer Ghetto auflösten, wurden viele der noch verbliebenen Bewohner ermordet. Während der Auflösung des Ghettos wies Schindler seine jüdischen Arbeiter an, über Nacht in der Fabrik zu bleiben. Dadurch überlebten sie die brutale und tödliche Aktion. Anschließend wurden die Gefangenen, die bei Emalia arbeiteten, in das nahegelegene Zwangsarbeitslager Plaszow geschickt.

Das treibende Motiv für mein Handeln und meinen inneren Wandel war das tägliche Erleben des unerträglichen Leids jüdischer Menschen und der brutalen Besetzung… in den besetzten Gebieten.

– Oskar Schindler

Emalia als Zufluchtsort für jüdische Häftlinge in Plaszow, 1943–1944

Nach der „Liquidation“ des Krakauer Ghettos setzte Schindler weiterhin jüdische Zwangsarbeiter bei Emalia ein. Anfangs lebten sie im Arbeitslager Plaszow und reisten zum Arbeiten in die mehrere Kilometer entfernte Fabrik Emalia. Später waren sie in einem Lager auf dem Gelände von Schindlers Fabrik untergebracht.

Schindlers Freundschaft mit Plaszow-Kommandant Amon Göth

In Plaszow waren die Häftlinge unter SS-Kommandant Amon Göth extremer Härte und willkürlichen Gewaltakten ausgesetzt. Göth leitete Plaszow von Februar 1943 bis September 1944. Er war berüchtigt für seine exzessive und sadistische Grausamkeit. Oft schoss er vom Balkon seiner Villa aus auf Gefangene. Auch willkürliche Hinrichtungen führte er durch. Schindler freundete sich mit Göth an und nahm an ausgelassenen Feiern in Göths Villa teil. Schindler nutzte seine persönliche Beziehung zu Göth und bestach ihn, um Gefälligkeiten von ihm zu erhalten. Dadurch konnte Schindler seine Fabrik erfolgreicher betreiben und den jüdischen Gefangenen helfen.

Schindlers Fabriklager, 1943–1944

Irgendwann im Jahr 1943 überzeugte Schindler Göth, den jüdischen Zwangsarbeitern zu erlauben, ganztägig außerhalb von Plaszow in einem Lager in der Nähe der Emalia zu leben. Das Lager befand sich auf dem Gelände des Emalia-Fabrikkomplexes. Die jüdischen Zwangsarbeiter, die im Lager lebten, arbeiteten für Emalia und drei andere Fabriken in der Nähe.

Die Bedingungen im Emalia-Lager waren deutlich besser als im Hauptlager Plaszow. Schindler und der österreichische Fabrikbesitzer Julius Madritsch beschafften auf dem Schwarzmarkt zusätzliche Lebensmittel für die Gefangenen.

Im Januar 1944 änderte die SS die Bezeichnung des Lagers Plaszow. Es wurde von einem Zwangsarbeitslager zu einem Konzentrationslager. Das Lager Emalia wurde offiziell als KZ-Außenlager Zabłocie bezeichnet. Im Sommer 1944 waren etwa 1.450 jüdische Häftlinge in diesem Außenlager untergebracht.

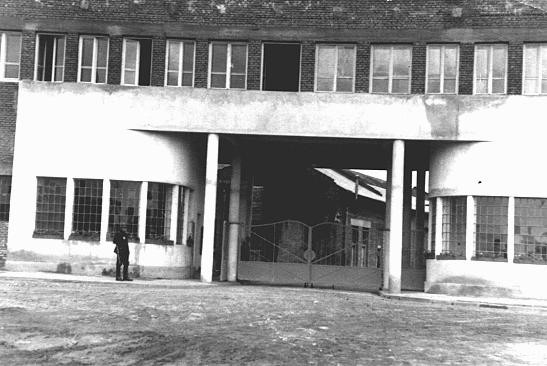

Im Jahr 1943 oder 1944 erweiterte Schindler Emalia um eine Rüstungsfabrik. Die Fabrik wurde von jüdischen Gefangenen gebaut und im Spätsommer 1944 fertiggestellt.

Das Ende des Lagers Emalia, Sommer 1944

Im Sommer 1944 drang die sowjetische Armee nach Polen und in Richtung Krakau vor. Die deutschen Behörden begannen, die Häftlinge aus Plaszow und den Außenlagern, darunter auch Emalia, zu evakuieren. Sie ordneten außerdem die Verlagerung von Rüstungsfabriken von Polen nach Deutschland an. Dazu gehörte auch Schindlers Rüstungsfabrik.

Mit der Rückbeorderung nach Plaszow verloren Hunderte jüdische Gefangene Schindlers Schutz. Viele wurden in völlig überfüllte Güterwaggons gesteckt und in das Konzentrationslager Mauthausen überführt. Einige Häftlinge erinnerten sich, dass Schindler selbst im letzten Moment noch versuchte, den Häftlingen zu helfen. Schindler bestach Göth und die SS-Wachen, damit sie den Häftlingen auf dem Bahnhof in Plaszow und auf dem Weg nach Mauthausen Wasser gaben. Doch sobald der Zug Plaszow verlassen hatte, konnte Schindler nichts mehr für diese Menschen tun.

Schindlers Bemühungen in der Emalia waren weiterhin wichtig. Er hatte dafür gesorgt, dass die Gefangenen in seiner Fabrik einen gewissen Schutz genossen und relativ gut mit Lebensmitteln versorgt wurden. Somit hatten sie bessere Chancen, den extremen Bedingungen in Mauthausen zu trotzen.

Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch etwa 300 männliche jüdische Häftlinge bei Schindler in der Fabrik. Ihre Aufgabe bestand darin, Schindler beim Abbau der Rüstungsfabrik zu unterstützen und die Verlegung an einen anderen Standort vorzubereiten.

Verlegung der Rüstungsfabrik nach Brünnlitz, Herbst 1944

Im Herbst 1944 erhielt Schindler die Genehmigung, seine Rüstungsfabrik in die Stadt Brünnlitz (Brněnec) im Sudetenland zu verlegen.

Das Fabriklager Brünnlitz war ein Außenlager des Konzentrationslagers Groß-Rosen. Die deutschen Behörden verlegten ungefähr 1.000 jüdische Gefangene aus Plaszow nach Brünnlitz, um sie in Schindlers dortiger Fabrik einzusetzen. Dazu gehörten 700 Männer und 300 Frauen. Für die jüdischen Gefangenen von Plaszow bedeutete die Verlegung nach Brünnlitz eine größere Überlebenschance. Denn diejenigen, die in andere Konzentrationslager deportiert wurden, waren noch schlimmeren Bedingungen ausgesetzt.

Doch hat Oskar Schindler tatsächlich eine Liste erstellt?

Oskar Schindler hat keine Liste erstellt. Die Bezeichnung „Schindlers Liste“ steht stellvertretend für Schindlers Rettungsbemühungen während des Holocaust. Sie bezieht sich auf eine Liste der von Schindler geretteten Gefangenen, die aus dem Konzentrationslager Plaszow in Schindlers Fabrik in Brünnlitz überstellt wurden.

Es gab aber nicht nur eine solche Transferliste für Brünnlitz. Es existierten getrennte Listen für Männer und Frauen. Die Namen auf den Listen wurden mehrmals geändert. Zudem wurden diese Listen nicht von Schindler erstellt, und Schindler hatte auch nicht das endgültige Sagen über die Namen. Tatsächlich wurden die Listen von Marcel Goldberg vorbereitet. Goldberg war jüdischer Funktionshäftling, der als Schreiber für die SS im Hauptlager Plaszow arbeitete. Er stellte getrennte Listen mit männlichen und weiblichen Gefangenen zusammen, die an Schindlers Fabrik in Brünnlitz überstellt werden sollten.

Die von Goldberg zusammengestellten Listen umfassten einige der jüdischen Arbeiter der Fabriken von Schindler und Madritsch sowie deren Familienangehörige. Auch führende jüdische Funktionshäftlinge und ihre Familien wurden in den Listen aufgeführt. Einige Gefangene bestachen Goldberg, um auf die Liste gesetzt zu werden. Andere hatten einfach Glück.

Die meisten Personen, die von Plaszow nach Brünnlitz überstellt wurden, hatten nicht für Oskar Schindler in der Emalia gearbeitet. Zum damaligen Zeitpunkt kannte Schindler die meisten von ihnen nicht persönlich.

Gefangenentransporte nach Brünnlitz, Herbst 1944

Der Transport der Gefangenen von Plaszow nach Brünnlitz verlief chaotisch. Während des Transports konnte Schindler sie nicht beschützen.

Die männlichen Gefangenen wurden über Groß-Rosen nach Brünnlitz verlegt. Sie kamen nach nur wenigen Tagen in Brünnlitz an. Die Frauen wurden jedoch über Auschwitz-Birkenau geleitet, wo sie drei Wochen lang festgehalten wurden. Für die weiblichen Gefangenen war die Zeit in Auschwitz-Birkenau schrecklich, gefährlich und erniedrigend. Eine ältere Gefangene erkrankte an Typhus und starb. Mitte November 1944 trafen die Frauen schließlich im Lager Brünnlitz ein. Es gilt als wahrscheinlich, dass Schindler über einen Boten ihre Freilassung bewirkte. Entgegen der weit verbreiteten Annahme griff er jedoch nicht persönlich ein.

Sowohl in Groß-Rosen als auch in Auschwitz wurden einige Gefangene von den Transportlisten für Brünnlitz entfernt und durch andere Gefangene ersetzt.

Schindlers Rettungsaktionen in Brünnlitz

Schindlers bedeutendste Rettungsaktionen fanden während der letzten verzweifelten Monate des Zweiten Weltkriegs im Lager Brünnlitz statt. Von der Einrichtung des KZ im Oktober 1944 bis zu seiner Befreiung im Mai 1945 setzte sich Schindler für die Rettung der jüdischen Gefangenen ein. Dies war ein schwieriges und riskantes Unterfangen, das ihn um sein gesamtes Vermögen brachte, das er in Krakau aufgebaut hatte.

Schutz Gefangener vor der SS

Als Außenlager von Groß-Rosen wurde Brünnlitz von einem SS-Kommandanten geleitet und von SS-Männern bewacht. Schindler befürchtete untentwegt, der SS-Kommandant könne beschließen, das Lager zu liquidieren und die jüdischen Häftlinge zu ermorden. Um die jüdischen Häftlinge vor der SS zu schützen, lebten Oskar und Emilie Schindler in einer Wohnung vor Ort.

Beschaffung von Lebensmitteln und Medikamenten in Brünnlitz

In Brünnlitz unterstützte Emilie Schindler ihren Ehemann bei der Beschaffung knapper Lebensmittel und Medikamente, die Schindler aus seinen Einnahmen finanzierte. Dies war Emilies erste bedeutende Rolle in Oskars Rettungsbemühungen. Einheimische halfen ebenfalls, die Gefangenen heimlich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Gefälschte Produktionszahlen zur Rettung von Juden

Das Werk Brünnlitz war als Rüstungsfabrik klassifiziert. Dies war entscheidend für das Fortbestehen der Fabrik. Schindler behauptete, dass es sich bei den Gefangenen um qualifizierte Fachkräfte handele, die Rüstungsgüter für die deutschen Kriegsanstrengungen produzierten. In Wirklichkeit jedoch arbeiteten nicht alle in der Fabrik. Und diejenigen, die es taten, produzierten nicht viel. Insgesamt stellte die Fabrik lediglich eine Waggonladung mit Munition her.

Mit Unterstützung der jüdischen Gefangenen Itzhak Stern und Mietek Pemper fälschte Schindler die Produktionszahlen, die sie den NS-Behörden meldeten. Dadurch gelang es Schindler, die SS von der Schließung des Lagers abzubringen.

Hilfe für andere Gefangene

Als weitere Gefangene in die Gegend gebracht wurden, entschieden sich die Schindlers, sich in Brünnlitz um sie zu kümmern. Insgesamt trafen drei Gefangenentransporte aus anderen Lagern ein. Die Schindlers brachten sie nach Brünnlitz, wo sie medizinische Versorgung und Nahrung erhielten.

Am 18. April 1945 wies eine Häftlingsliste für Brünnlitz 1.098 Namen aus, darunter 801 Männer und 297 Frauen. Sie umfasste sowohl die Namen der aus Plaszow überführten Juden als auch die der Neuankömmlinge. Diese Liste wird ebenfalls manchmal als „Schindlers Liste“ bezeichnet.

Befreiung

Das Lager Brünnlitz wurde im Mai 1945 befreit. Die Schindlers verließen Brünnlitz am 9. Mai 1945, kurz bevor die sowjetischen Truppen das Lager erreichten. Die Angst vor der Gefangennahme durch die Sowjets trieb sie in den Westen. Bevor Schindler abreiste, übergaben die jüdischen Häftlinge ihm einen goldenen Ring und eine unterschriebene Erklärung, in der sie seine Bemühungen, ihnen zu helfen, bestätigten. Die Schindlers gelangten schließlich in die amerikanische Zone des mittlerweile von den Alliierten besetzten Deutschlands.

Schindlers Leben nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten Schindler und seine Frau nicht in die Tschechoslowakei zurückkehren. Aufgrund seiner Aktivitäten als deutscher Spion vor dem Krieg galt er dort als Kriegsverbrecher. Auch seine ethnisch deutsche Herkunft war nach dem Krieg probematisch in der Tschechoslowakei. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieb das Land die ethnisch deutsche Bevölkerung.

Die Schindlers ließen sich für mehrere Jahre in der Stadt Regensburg nieder, das in der amerikanischen Besatzungszone lag. Dort hatten sie mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Schindler wandte sich wiederholt an seine ehemaligen jüdischen Häftlinge und an jüdische Hilfsorganisationen, um Unterstützung zu erhalten. Er beantragte eine finanzielle Entschädigung vom American Jewish Joint Distribution Committee (Joint) für die Mittel, die er zur Rettung von Juden eingesetzt hatte. Schindler bezifferte die Summe mit 2,64 Millionen Reichsmark. Später beantragte er auch bei der westdeutschen Regierung eine Entschädigung für seine geschäftlichen Verluste.

1949 wanderten Oskar und Emilie nach Argentinien aus. Dort versuchte Oskar, ein Unternehmen aufzubauen, scheiterte jedoch. Er verschuldete sich. Im Jahr 1957 kehrte Schindler allein nach Deutschland zurück. Er trennte sich endgültig von Emilie, doch sie ließen sich nicht scheiden. Schindler starb im Oktober 1974 in Hildesheim. Er ist in Israel begraben.

Viele der Juden, denen Schindler geholfen hatte, blieben ihm auch nach dem Krieg verbunden. Sie werden oft als „Schindlerjuden“ bezeichnet.

Wie Oskar Schindler zu einem Begriff wurde

Oskar Schindler war während des Zweiten Weltkriegs kaum bekannt. Erst nach dem Krieg rückte sein Name dank der Bemühungen der „Schindlerjuden“ in die Öffentlichkeit.

Ab den 1940er Jahren begannen einige seiner ehemaligen Schützlinge, mit Schindlers Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie erschien in Zeitungen, Büchern und Filmbeiträgen. 1957 wurde ein Essay von Schindler in einem deutschen Buch über Retter während des Holocaust abgedruckt.

Der Film Schindlers Liste aus dem Jahr 1993 machte Oskar Schindler schließlich weltbekannt. Der unter der Regie von Steven Spielberg entstandene Film fand sowohl bei Zuschauern als auch bei Kritikern große Anerkennung. Er gewann bei der Oscar-Verleihung 1994 sieben Oscars, darunter den Preis für den besten Film. Spielbergs Film basierte weitgehend auf dem im Jahr 1982 erschienenen Roman Schindlers Liste (ursprünglich mit dem Titel Schindler's Ark) von Thomas Keneally. Keneally arbeitete eng mit Leopold Page zusammen, einem der Juden, die von Schindler gerettet wurden.

Der Roman und der Film machten Schindlers Geschichte der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt. Allerdings weisen beide Erzählungen einige Ungenauigkeiten auf.

Schindler als Retter

Oskar Schindlers Hemmungslosigkeit und sein Opportunismus machten ihn zu einem effektiven Beschützer seiner jüdischen Gefangenen. Doch genau dieselben Eigenschaften veranlassten Schindler dazu, sich weniger ehrenhaft zu verhalten. Aus diesem Grund war und ist seine Eigenschaft als Retter umstritten.

So auch in den 1960er Jahren anlässlich seiner Nominierung als Gerechter unter den Völkern durch Yad Vashem, Israels nationaler Holocaust-Gedenkstätte. Viele „Schindlerjuden“ unterstützten seine Nominierung. Zwei jüdische Männer aus Krakau beschuldigten Schindler jedoch glaubwürdig des Diebstahls und der Misshandlung in den frühen Jahren des Zweiten Weltkriegs. Trotz dieser Anschuldigungen wurde Schindler von Yad Vashem eingeladen, einen Baum zu seinen Ehren zu pflanzen. Die Zeremonie fand am 8. Mai 1962 statt.

Ende 1963 beschloss das Komitee, das den Titel „Gerechter unter den Völkern“ vergibt, Schindler die Ehre nicht offiziell zu verleihen. 1993 revidierte Yad Vashem seine frühere Entscheidung und verlieh sowohl Oskar als auch Emilie Schindler den Titel.

Oskar Schindler wird weithin als heldenhafter Retter während des Holocaust in Erinnerung bleiben. Seine Geschichte veranschaulicht, wie komplex und herausfordernd Rettungsaktionen waren.

Fußnoten

-

Footnote reference1.

Im Jahr 1943 wurde das Lager der Fabrik Emalia auch als Judenlager oder Nebenlager bezeichnet. Es unterstand dem Lager Plaszow.